近期,关于新能源汽车动力锂电池的安全性问题再次引发了广泛关注。在大众的传统认知中,燃烧需要可燃物、氧气和足够的高温,但锂电池的燃烧机制却打破了这一常规。

上海闵行区消防救援支队的专家张磊指出,锂电池的燃烧并不需要外部氧气的支持。这一观点颠覆了传统燃烧理论,也解释了为何新能源车在特定条件下容易发生自燃。

动力锂电池在遭遇过热、短路或物理损伤时,很容易进入热失控状态,产生大量热量。此时,电池内部会发生分解反应,释放氧气,并与电池和车辆内的可燃物结合,形成燃烧条件。一旦燃烧开始,由于电池内部氧气的持续供应和氧化还原反应释放的巨大热量,火势往往难以控制。

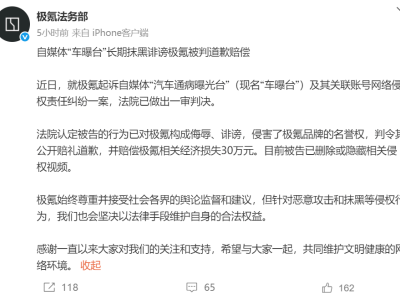

面对这一现状,国家工信部对新能源汽车的热失控问题提出了严格要求,规定电池单体发生热失控后,电池系统必须在5分钟内不起火不爆炸,为车内成员提供安全逃生空间。然而,尽管有国家标准限制,仍有新能源企业过度宣传自家产品的安全性,声称能完全避免自燃,这种行为无疑是对消费者安全的忽视。

事实上,锂电池本身的材料和化学特性决定了其易燃性。因此,在选择新能源车时,消费者应更加谨慎,选择那些有良心、有担当、有责任感的企业打造的产品。这些企业通常会更加注重产品的安全性和质量,能够为消费者提供更加可靠的保障。

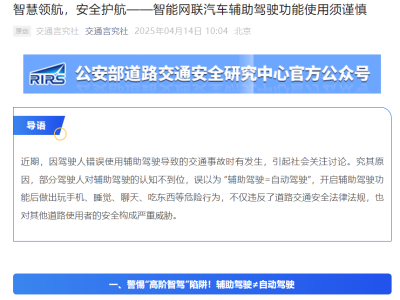

同时,消费者也应提高安全意识,了解新能源车的潜在风险,并在使用过程中注意防范。例如,避免长时间充电、避免在高温环境下使用车辆等,都可以有效降低自燃风险。

总之,新能源车作为一种新兴交通工具,虽然具有诸多优势,但也存在不容忽视的安全问题。消费者在选择和使用过程中应保持理性态度,确保自身安全。