近年来,生物科技领域(Biotech)的公司们似乎经历了一场静悄悄的革命,它们不再仅仅局限于新药开发的传统领域,而是纷纷涉足消费健康产品。这一趋势不仅令人瞩目,更引发了行业内外的广泛讨论。

举例来说,血霁生物,一家专注于干细胞研究的公司,近期推出了面膜和精华液两款消费级产品。佑嘉生物,致力于小核酸siRNA创新药物开发,也推出了生发液、头皮修复液等防脱发产品。开拓药业,一家聚焦于肿瘤药创新疗法的企业,在今年7月正式获批上市了一款针对雄激素脱发(AGA)的外用防脱液。这些原本以科研创新为重的Biotech公司,如今在消费市场上也占有一席之地。

不仅如此,一些Biotech在消费健康领域的成熟产品也表现不俗。仅三生物的麦角硫因胶囊,今年上半年销售额同比增长高达6000%,在京东热销榜上名列前茅。仅三生物还在今年8月推出了一款全球首创的麦角硫因洗眼液,上线6小时成交额便突破200万元,成为当月爆款。

然而,这种转变并非一蹴而就。事实上,它背后隐藏着Biotech们面临的巨大生存压力。根据数据显示,2024年上半年,我国医疗健康领域融资笔数和金额均同比下降,二级市场情况更为惨淡,终止上市的Biotech数量超过百家。在这种背景下,Biotech的现金流愈发紧张,不少公司甚至面临解散或仅剩创始人的困境。

为了缓解生存压力,Biotech们开始寻求各种变现方式。其中,通过BD(商业拓展)合作获得收入成为不少公司的选择。今年上半年盈利的17家Biotech中,有7家是依靠BD合作收入实现扭亏为盈的。然而,BD合作更多面向管线过硬的Biotech,对于大多数公司而言,转向消费健康领域成为了一个相对可行的选择。

消费健康型产品审批相对容易、周期短,能够快速变现,为Biotech补充现金流。同时,市场需求不断扩大,对产品的安全性和功效也提出了更高要求,这为Biotech提供了技术支持的市场空间。例如,外泌体、干细胞分化等细胞生物学技术在医美和功效护肤领域有广泛应用;肽、糖和蛋白质工程及小核酸等技术则在抗衰老领域有很强的适配性。

銘丰资本合伙人费思敏表示,近年来,底层技术向消费医疗领域延展的现象越来越普遍。比如,用mRNA技术生成胶原蛋白、使用多肽分子刺激成骨细胞生成治疗骨质疏松等。这些技术的运用不仅推动了消费健康产品的转型升级,也为Biotech提供了新的增长点。

不过,与大药企相比,Biotech在转型消费健康领域时有着不同的路径和选择。大药企更多通过收并购方式进入市场,而Biotech则更多地选择亲自下场,将核心技术或实验成果从严肃医疗场景向消费医疗场景延伸。例如,小核酸技术原本用于肿瘤、心血管等疾病的药物开发,但也被应用于抗衰老领域,通过调节胶原蛋白的生成和代谢来增加皮肤弹性。

在推广模式上,大药企可以借助品牌影响力和现有渠道资源快速布局市场,而Biotech则需要从零开始,通过科普文章、短视频、种草等多种形式在抖音、小红书等平台进行全覆盖式推广。以仅三生物为例,其通过合成生物技术大幅降低价格,并通过独特的市场推广策略在三年内成为麦角硫因品类第一。

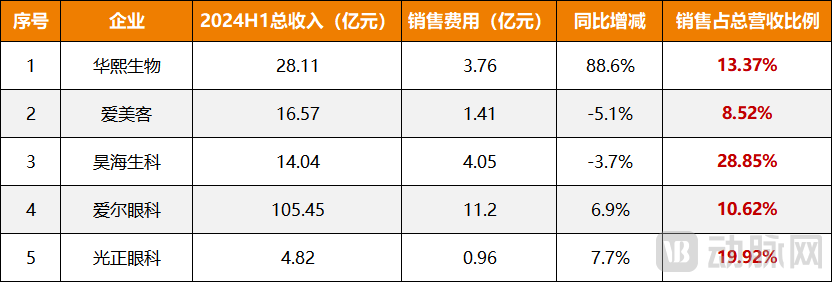

然而,转型成功并不意味着可以高枕无忧。在当前行业整体增长疲软、竞争加剧的大背景下,Biotech需要持续保持技术领先和降本增效的能力,同时树立领先科技的品牌形象。这不仅需要强大的技术研发能力,还需要建立与产业、渠道商和消费者长期沟通的能力。

某资深投资人指出,虽然健康消费行业正在快速进入技术时代,但营销仍然至关重要。对于Biotech而言,如何在市场推广中建立强大的内容体系,以便在专业“外行”之间进行有效沟通,是能否在消费健康领域站稳脚跟的关键。

尽管面临诸多挑战,但不可否认的是,Biotech正在逐步转型,用创新药和消费健康产品“两条腿”行走。这种改变在市场寒冬下显得尤为难能可贵,也为行业带来了新的活力和机遇。