在汽车消费市场中,售后服务的可靠性一直是消费者权衡购买决策的重要因素。老牌汽车制造商凭借其深厚的历史积淀和市场经验,建立了广泛且成熟的售后服务体系,赢得了消费者的信赖。

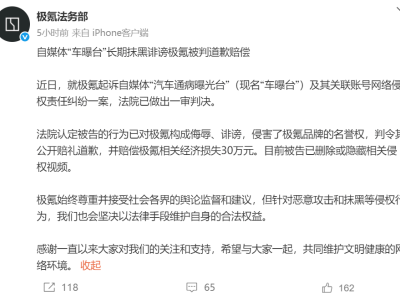

然而,对于新兴的造车企业来说,情况则显得更为复杂。这些企业往往处于快速发展阶段,一旦遇到经营困境,后续的升级和服务保障便可能面临中断,甚至基本的维修配件都难以获取。极越汽车的突然破产,便是一个鲜明的例子,给消费者带来了不小的震动,也让人们开始重新审视造车新势力所潜藏的风险。

极越汽车的倒闭不仅让消费者担忧,更在市场上引发了连锁反应。其他造车新势力的销量因此受到波及,潜在客户对购买新兴品牌汽车产生了犹豫,转而倾向于选择那些历史悠久、服务稳定的传统汽车制造商。这种消费趋势的转变,对于依赖销量支撑研发和生产的造车新势力来说,无疑是一个沉重的打击。

销量的下滑对于造车新势力而言,意味着资金链的紧张。汽车行业前期需要巨大的研发投入和生产成本,只有依靠足够的销量才能实现成本分摊和资金回笼。销量一旦下滑,不仅研发投入、生产扩张和市场推广等活动难以持续,还可能导致企业在资本市场上的融资能力下降,使造车新势力陷入更加艰难的境地。

与此同时,极越汽车的倒闭也让供应链企业感受到了风险。为了降低风险,供应链企业开始调整合作策略,更倾向于与现金流稳定、付款周期短的传统汽车制造商合作。这种策略的调整,对于造车新势力来说,意味着资金周转的难度将进一步加大,原本可以依靠账期灵活调配资金的空间被压缩,资金压力骤增。

极越汽车的破产不仅是一家企业的失败,更是对中国新能源汽车品牌信誉的一次重大冲击。一个车企的倒闭,背后涉及的是数十亿甚至上百亿的投资和庞大的供应链体系。极越汽车的破产不仅影响了其供应商和合作伙伴,更对整个行业的投资信心造成了负面影响,给中国新能源汽车产业的未来发展带来了不确定性。

在此背景下,雷军曾提出的“一定要给企业留够18个月的现金,任何情况都不能动”的观点,显得尤为具有启示意义。对于造车新势力来说,保持充足的现金流是应对市场变化和经营风险的关键。只有确保资金充足,才能在激烈的市场竞争中立于不败之地。

极越汽车的破产事件也提醒我们,对于新能源汽车行业来说,建立有效的财务约束机制同样重要。通过设定类似房地产“三道红线”的财务标准,可以避免企业因盲目扩张而陷入困境,从而提振消费者的信心,促进新能源汽车行业的健康发展。