近期,互联网领域迎来了一轮算法透明化的新浪潮,抖音、小红书、美团等巨头纷纷推出新举措,揭开算法这一“黑箱”的神秘面纱,并将控制权部分交还给用户。这一系列动作背后,是公众对“信息茧房”现象的深切忧虑,以及平台面对增长瓶颈的内部反思。

过去一年,“算法问题”被推至舆论的风口浪尖,公众普遍担忧算法会加剧信息闭塞,导致视野狭隘、观点极化,乃至社会舆论的撕裂。这种担忧不仅侵蚀了用户对平台的信任基础,也成为平台持续发展的隐形绊脚石。为了打破这一僵局,平台开始积极探索算法与用户需求的平衡点。

令人意想不到的是,一篇近期发表于顶级传播学期刊《Digital Journalism》的论文,为算法推荐机制提供了新的视角。暨南大学新闻与传播学院的研究显示,在抖音等平台,算法推荐非但没有加剧信息茧房效应,反而相较于随机推荐和用户自主选择,更能促进信息的多样性。这一结论颠覆了公众的普遍认知,揭示了算法在打破信息边界上的潜在价值。

研究通过虚拟代理测试,模拟了三种内容消费场景:纯随机推荐、算法预选个性化推荐、以及算法预选与用户自选相结合的推荐。结果显示,算法预选个性化推荐下的新闻类别多样性最高,甚至超越了纯随机推荐。当用户通过互动表达强烈偏好后,新闻多样性才会下降。研究指出,算法设计者会主动注入跨领域内容,以防止用户流失,从而平衡用户粘性和内容多样性。

面对公众的担忧,抖音等平台也在积极行动,不仅提供了关闭个性化推荐的选项,还允许用户设置内容偏好,优化推荐体验。同时,它们还扩大了搜索、社交分享和热点热榜等内容分发机制,旨在从多维度引导用户走出“茧房”。然而,这些努力并未完全消除社会的疑虑,平台仍需探索更多破局之道。

为了打破舆论僵局,研究团队建议平台采取一系列措施。首先,建立动态兴趣图谱,将用户兴趣建模为动态概率分布,实时调整推荐内容,避免过度同质化。其次,在产品层面进行用户行为引导,如插入新领域推荐卡片,提示用户尝试不同内容。针对不同类型用户进行分层治理,如采用渐进式内容渗透策略,或向兴趣广泛型用户提供高级设置选项。

在算法透明化、分发机制多元化的基础上,平台更应积极发挥算法“破茧”的潜力,用技术对抗用户的信息消费惯性。虽然这可能牺牲部分短期利益,但有助于构建更加健康、多元的内容生态。

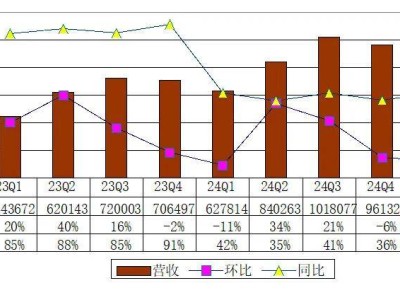

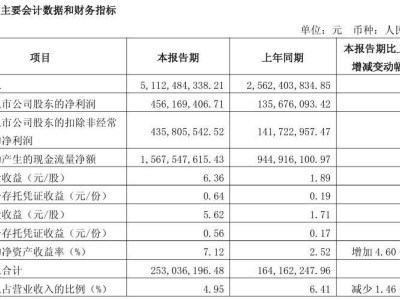

值得注意的是,短视频平台的信息倦怠现象日益凸显,用户时长增长遭遇天花板。为了扭转这一趋势,平台亟需通过多样化信息消费推动新一轮增长。同样,短剧平台也面临内容单一化的挑战,需要主动拓宽用户视野,延缓内容倦怠的到来。

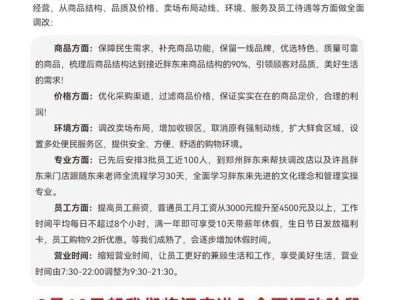

美团则在算法改进上迈出了重要一步,宣布逐步取消骑手超时扣款,推动从负向处罚向正向激励的转变。这一举措不仅回应了公众对骑手权益的关注,也体现了平台在用户需求与运力平衡上的重新思考。然而,美团的算法进化不应止步于此,而应注入更多人性温度,重构平台底层逻辑。

小红书同样在算法公平公正上持续发力,推出多项举措应对黑灰产账号问题。由于算法过度依赖兴趣标签、缺乏内容真实度评价机制以及过度追求互动指标,小红书面临着内容同质化、营销泛滥等挑战。因此,小红书的算法进化需从总体机制上进行全盘重构,以突破当前困局,重拾增长动力。