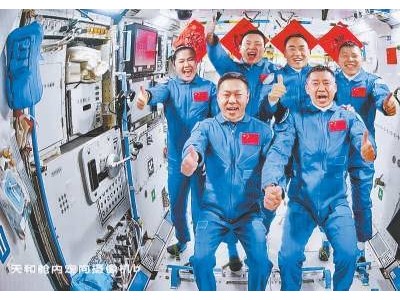

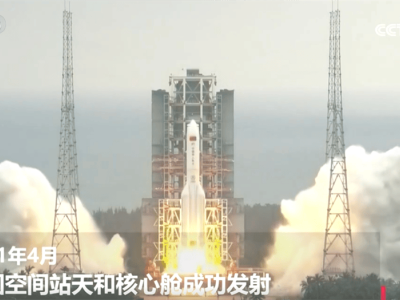

在4月24日的一个历史性时刻,神舟二十号载人飞船在酒泉卫星发射中心顺利升空,搭载着三名宇航员的同时,还有六位特殊的“乘客”——来自华南理工大学医学院的斑马鱼,它们被授予了“鱼航员”的称号。

这批斑马鱼将在太空站进行为期30天以上的科学研究,旨在探索失重环境下骨丢失及心肌重塑的蛋白稳态调控机制。此次实验不仅是国际上首次利用基因敲除的斑马鱼进行在轨研究,也是我国航天科研领域的一大突破。

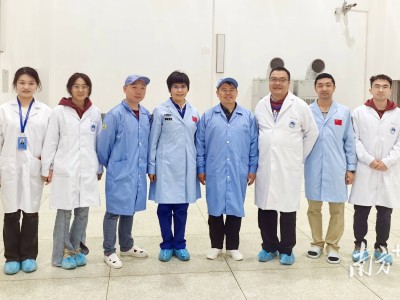

华南理工大学医学院的王强教授是此次项目的主要负责人之一,他介绍道:“我们希望通过这次实验,深入了解微重力对斑马鱼心血管功能及骨骼健康的影响,同时考察密闭生态系统中生物间的相互作用。”斑马鱼作为实验对象,其基因组与人类高度相似,且体型小巧,成为研究微重力环境下生命科学问题的理想选择。

事实上,这并非斑马鱼首次进入太空。早在2024年,中科院水生生物研究所的科研团队就已成功将四条斑马鱼送入中国空间站,并创造了43天的全球空间水生生态系统最长在轨运行记录。此次实验,则是在此基础上的进一步升级,不仅斑马鱼数量增加,实验内容也更为深入。

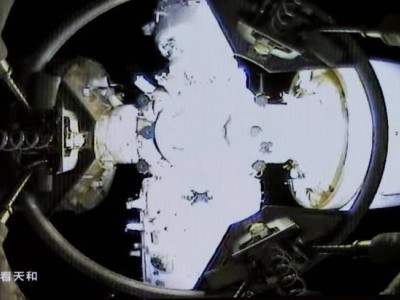

王强教授透露,此次实验采用了三组斑马鱼,分别为野生型、基因敲除型,以及由这两种斑马鱼与金鱼藻共同构建的水生生态系统。通过神舟二十号飞船搭载的水生支持装置,这些斑马鱼得以顺利进入太空站。而在此之前,科研团队已在地面进行了长达十余年的研究,验证了基因敲除斑马鱼在对抗骨丢失和心肌重塑方面的潜力。

太空中的实验条件与地面截然不同,如何在微重力环境下对斑马鱼进行麻醉和取样成为了一大挑战。科研团队在中国科学院上海技术物理研究所田清教授的指导下,经过反复实验和比较,最终决定采用手动回收的方式,并专门改进了取样口的设计,以确保航天员能够顺利完成操作。

此次实验的意义不仅在于推动航天科研的进步,更在于为航天员的健康保障提供科学依据。空间失重给宇航员的心血管系统和骨骼系统带来了多种潜在风险,而斑马鱼的研究有望为对抗这些风险找到可行的手段和方法。研究结果还可能为长期卧床人群的骨丢失问题提供解决方案,实现“天为地用”。

未来,科研团队还计划将斑马鱼胚胎送入太空,进一步研究微重力条件下脊椎动物胚胎发育的影响机制。这一系列的实验不仅展现了我国航天科研的实力和决心,也为人类探索宇宙、保护航天员健康迈出了重要的一步。