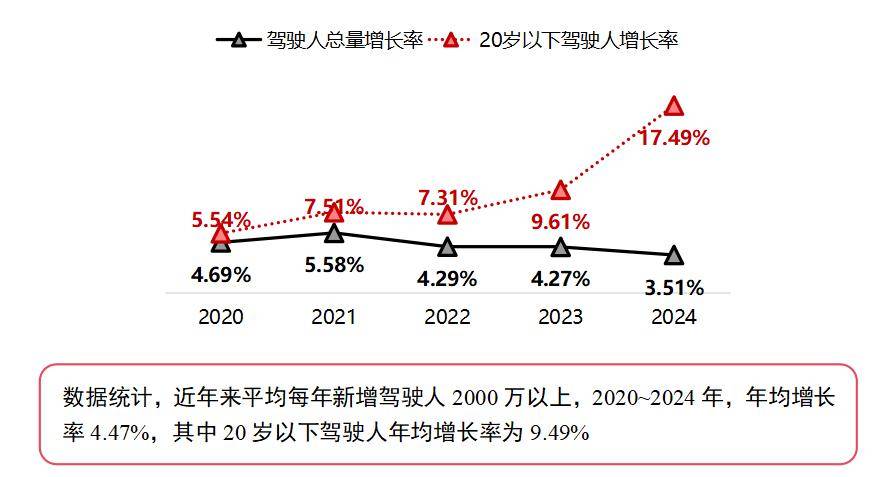

青年驾驶人群体的崛起,正成为国家交通发展的重要力量。据统计,截至2024年底,我国18至35岁的青年驾驶人数量已超过2亿,占据了驾驶人总量的38.2%,几乎每两位青年中就有一位持有驾驶证。这一群体不仅是道路交通系统的新鲜血液,更是交通文化与社会文明建设的中坚力量。

从学习驾驶到正式上路,青年人在不同的人生阶段中扮演着不同的角色。刚成年时,他们涌入驾校,渴望通过考试获得驾驶证,这一转变不仅是身份的象征,更是他们步入社会的重要一步。然而,在“速成取证”的心态下,部分青年驾驶人在培训阶段未能充分内化交通规则,留下了安全隐患。

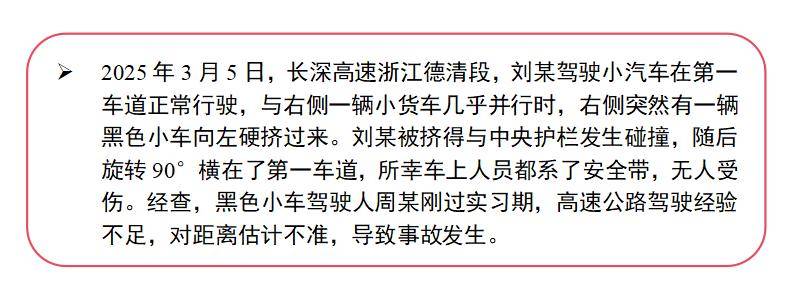

获得驾驶证后的实习期,对青年驾驶人来说是一个从“想”到“敢”再到“会”的突破期。虽然法律上允许他们驾车,但缺乏实际经验使他们面临诸多挑战。有的青年驾驶人因畏惧而过于谨慎,有的则因过度自信而采取激进驾驶行为。这一阶段,他们需要在具有驾驶经验的人的陪同下逐渐适应高速公路驾驶。

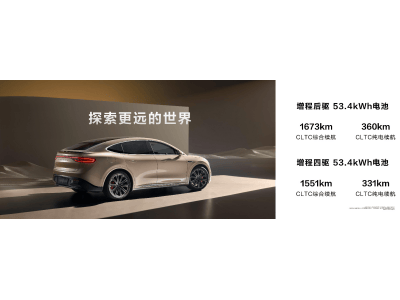

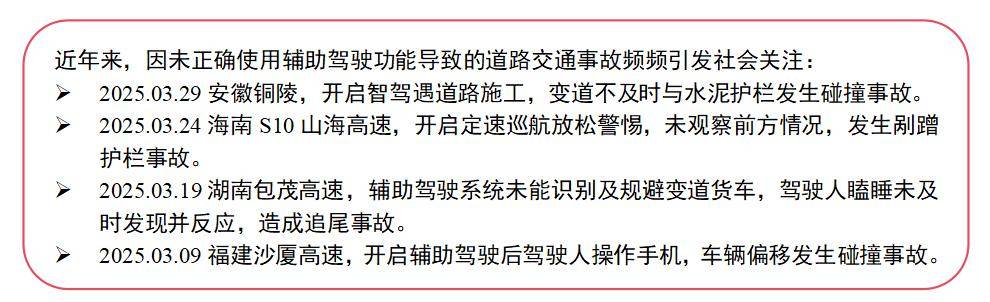

随着社会阅历和收入的增加,青年驾驶人开始拥有自己的汽车,并逐渐承担起家庭和工作的责任。这一时期的他们面临着更为复杂的驾驶场景和挑战,包括角色转变、生理心理成熟以及交通规则的持续优化。新能源汽车和辅助驾驶技术的普及,也对他们的驾驶能力提出了新的要求。

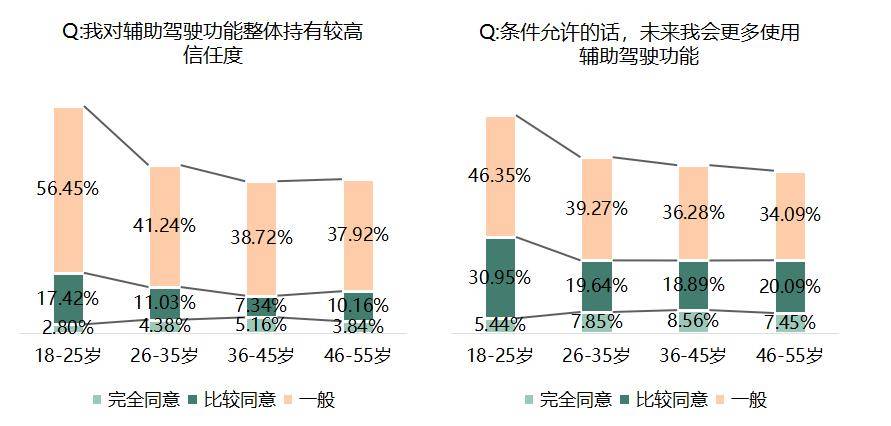

在辅助驾驶技术方面,青年驾驶人表现出了极大的兴趣和信任。调研显示,25岁以下的青年人中,仅有少数反对在购车时考虑辅助驾驶功能。他们更愿意在实际体验中做出选择,对新技术持开放态度。然而,过度依赖辅助驾驶可能导致驾驶技能生疏,以及在紧急情况下应对不当的问题。

摩托车文化的兴起,也为青年驾驶人提供了新的娱乐方式。近年来,摩托车消费群体呈现年轻化、多元化趋势,大排量摩托车以其酷炫的外形和激情的驾驶体验吸引了大量青年人。然而,摩托车驾驶也伴随着较高的交通安全风险,包括事故率高、违法多发以及飙车炸街等行为。

面对这些挑战,青年驾驶人需要不断提高自身的安全意识和驾驶技能。在培训阶段,他们应打破应试思维,潜心修炼驾驶能力,根植规则意识。在实习期和拥有汽车后,他们需要保持谨慎态度,不断适应新的驾驶场景和技术。对于辅助驾驶技术,青年驾驶人应理性对待,既要享受其带来的便利,也要明确其局限性,确保行车安全。

青年是国家的未来和希望,他们的交通安全不仅关乎个人命运,更关系到家庭和社会的和谐稳定。因此,社会各界应共同努力,为青年驾驶人提供更多的培训和教育机会,引导他们树立正确的交通安全观念,共同营造一个安全、有序、畅通的交通环境。