在近期的一次创新尝试中,机器人马拉松活动于4月19日拉开帷幕,20个形态各异的机器人参与了一场别开生面的竞赛。赛场上,部分机器人因导航失误撞毁了围栏,有的步履蹒跚难以保持直线行进,还有的起跑不久便不慎摔倒。这一场景似乎预示着,当人工智能(AI)技术如火如荼地渗透至各行各业时,伴随梦想一同降临的,还有不容忽视的现实挑战。

AI短剧亦在各大平台掀起热潮,多数作品以奇幻、玄幻及科幻为主题,将职场人士幻化为各类动物,或是穿越到异世界送外卖,甚至设定为未来世界的幸存者。尽管预计2025年下半年AI短剧将迎来爆发式增长,但在这股热潮背后,大量作品质量平平,投资回报更是寥寥无几。

短剧创作者兼导演李浩(化名)亲身体验后发现,AI短剧的制作远非想象中那般顺利。为了打造一部职场奇幻题材的作品,他的团队不仅投入了大量资源,还购买了市面上几乎所有的AI工具会员,然而即便是经过多次筛选,仍难以获得满意的镜头。AI生成的分镜不尽如人意,迫使团队专门安排一人负责手绘分镜,累计绘制数百张。历经半个月,完成了6集短剧,成本高达六七万元,但效果却大打折扣。除了大场景稍显酷炫外,其余部分均存在明显短板,人物动作僵硬,台词与口型难以同步,剧情推进严重依赖后期配音,更像是一场配音表演。

“实际成果仅达到预期的三分之一。”李浩坦言。AI工具产出的“半成品”比比皆是,观众戏称AI短剧演员虽不会人设崩塌,却表情呆滞。更有作品因画面切换不流畅、节奏混乱而被戏称为“PPT式短剧”。

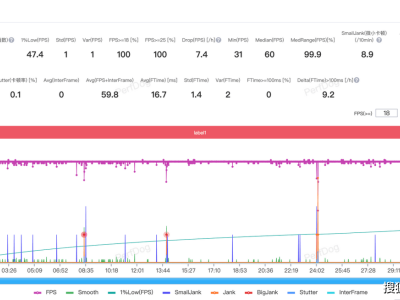

张强(化名)的影视制作公司原本专注于企业广告与宣传片制作,去年开始涉足短剧领域,主打古装偶像与霸道总裁题材。今年,张强决定尝试AI短剧,计划推出一部类似《三体》风格的科幻作品,共8集,每集约四五分钟。团队几乎每天都在加班加点,自认为制作精良,有望脱颖而出。然而,该剧第一集在抖音等平台上线后,点赞量虽达7000余次,但后续迅速下滑,最后一集仅收获200余赞。尽管有观众称赞其为“最自然、最具大片质感”的AI短剧,但观看人数寥寥无几。

拥有十多年影视行业经验的王磊(化名)专门组建了一个团队,招募了两名具备AI经验的员工自学各类AI工具,并聘请了一名AI运维人员,负责测试不断更新的功能。然而,AI短剧的开拍日期却一推再推。王磊发现,AI功能更新迭代速度惊人,往往作品还未完成,新版本便已问世,这意味着他们的作品可能还未上线就已过时。团队将所有精力投入到学习新技术上,至今未能推出任何成品。

在观看了大量AI短剧后,王磊深感悲观,认为这些作品难以称得上真正的短剧,它们更像是为了应用AI技术而进行的创作,过程中不断妥协,降低了预期。“就像是为了吃醋而包饺子。”王磊表示。AI短剧的风口虽热,但其中掺杂了太多从业者的美好幻想。

当前,几乎每家影视公司都在探索AI短剧,生怕落后于潮流。业内不乏成功案例,如《兴安岭诡事》在全网获得5000万播放量,抖音原生端收益超过30万元,导演透露11集仅用3个月完成,成本仅为实拍的一两成。然而,也有从业者透露,去年投资的五个项目中,有四个亏损。

抖音与快手等平台纷纷推出AI短剧扶持计划,举办各种AIGC短剧比赛,吸引众多创作者参与。传统影视公司如博纳影业、华策集团等也相继入局,推出多部AI短剧。尽管如此,入局者仍面临诸多难题,如人物主体一致性、镜头语言运用以及创意实现等。

多位从业者表示,目前的AI技术尚不足以支撑制作一部总长100分钟、有完整故事线的短剧,商业化前景更是渺茫。相比之下,AI更适合用于制作成本更高的项目,如网络电影和电视剧。这意味着,低成本、短周期的AI短剧更多扮演着为AI影视作品试错的角色。

大型传统影视公司因拥有更多资源和经验,被视为更有可能跨越门槛、把握未来机遇。而像李浩这样的创作者,则选择回归真人实拍,谨慎使用AI技术。他们依然相信,AI短剧的风潮能够引领行业走向更广阔的未来,只不过,这条路上并非人人都能走得通。