保时捷,这一享誉全球的豪华汽车品牌,曾以其强大的动力性能、卓越的加速体验及精湛的操控技艺,在全球市场赢得了广泛赞誉。然而,随着中国超豪华汽车市场的波动,保时捷正面临着前所未有的市场挑战。

保时捷近期在业务调整上的动作频频,尤其是在中国市场。据消息透露,保时捷在今年第三季度投资者电话会议上已明确表示,将大幅缩减在中国的经销商网络。这一计划的具体实施,在12月初被媒体广泛报道。保时捷中国计划在未来两年内,对现有经销商网络进行动态优化与精简,预计至2026年底,仅保留约100家经销商,这意味着保时捷将削减约三分之一的销售网络,这在豪华汽车品牌中堪称激进之举。

所谓的动态优化策略,指的是在市场需求收缩、店面无法实现盈利的地区,保时捷将实施渠道整合,精简掉不盈利的线下门店,以确保资源的高效投入。而对于北京、上海、广州等一线城市或市场需求较高的地区,保时捷则计划继续加大投资力度。简而言之,保时捷将关闭不盈利的门店,同时加大对有市场潜力地区的投入。保时捷中国官方对此表示,由于当前客户需求下滑、销量缩减,为保障合作伙伴在中国市场的盈利能力,对经销商网络进行优化已成为必然选择。

回顾保时捷在中国市场的表现,2021年曾是其巅峰之年,销量超过9.5万辆,占全球销量的近三分之一。那时,保时捷不仅毫无优惠,消费者还需加价选装精品套件才能提车。2022年,销量虽略有回落,但仍超过9.3万辆,中国连续第八年成为保时捷全球最大的单一市场。然而,到了2023年,保时捷在中国市场的销量已不足8万辆,被北美市场取代,成为全球第一大市场。

进入2024年,保时捷的市场表现依旧不容乐观。前三季度,保时捷全球销量约22.6万辆,同比下降7%;在中国市场累计交付仅4.3万辆左右,同比大跌29%,成为全球第三大市场,对全球销量的贡献率已不足20%,远低于2023年之前的30%以上。盈利方面,保时捷前三季度总营收达到285.6亿欧元,营业利润约为9.74亿欧元,营业利润率仅为10.7%,远低于预期的17%~19%。

保时捷在中国市场的颓势,既有客观因素的影响。近年来,整个超豪华汽车市场都面临着严峻挑战。据统计,今年1~9月,玛莎拉蒂销量狂跌87%,迈凯伦暴跌67%,阿斯顿·马丁下滑37%,法拉利和兰博基尼也跌了近20%。同时,奔驰、宝马、奥迪等主流豪华品牌在中国市场的日子同样不好过,价格、销量、利润均出现不同程度的下滑。

目前,保时捷在中国市场的燃油车包括Macan、Cayenne、Panamera、保时捷718、保时捷911,新能源车型则有Macan EV、Taycan、Cayenne PHEV、Panamera PHEV。其中,Cayenne、Panamera以及Taycan是最受中国消费者欢迎的车型,但销量却持续下滑。据统计,今年前三季度,Cayenne累计销量约1.2万辆,Panamera约1.1万辆,而Taycan则不足1600辆。保时捷为了提升销量,不惜大幅优惠,但效果并不明显。Cayenne最高降幅达25万元,Panamera最高降幅22万元,Taycan最高降幅也近20万元。不久前,保时捷Macan还被曝出35.8万元的跳楼价,直接打了六折,但即便如此,也未能扭转销量下滑的趋势。

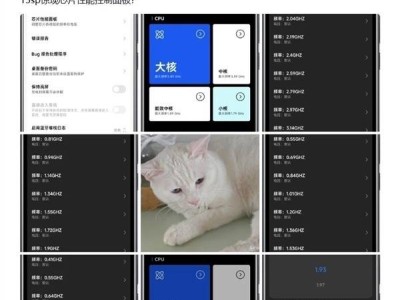

在中国市场,随着电动化和智能化的浪潮席卷而来,国产汽车品牌凭借外观、空间、动力和智能化配置等方面的优势,不断抢占高端消费者群体的心智。中国消费者对高端、豪华的理解已发生深刻变化,购买豪车不再仅仅注重品牌知名度,而是更加看重智能驾驶、智能座舱带来的科技豪华。小米SU7 Ultra就是一个典型的例子,其以81.49万元的预售价,在开售10分钟内预定便突破了3680台,与保时捷Taycan形成了鲜明对比。

面对市场的快速变化,保时捷并非不想推动电动化和智能化。但作为全球化品牌,保时捷需要平衡欧美消费者偏好和中国用户的电动化和智能化需求,这导致其无法过于激进地转向电动化。保时捷既要保证燃油车的基本盘不丢失,又要稳定发展电动车。因此,对于这样的超豪华巨头来说,大象转身并非易事。保时捷选择采用平稳过渡、油电共进的发展策略。

为了跟上中国智能电动化转型的节奏,保时捷加码本土化研发以挽救颓势。12月4日,保时捷正式宣布李楠出任保时捷中国技术部副总裁一职,同时新设立的技术部还兼具本地采购与质量保证职能,统筹保时捷在中国的研发工作。李楠曾在宝马和奔驰任职,长期深耕中国市场,在软件和信息化方面有着丰富经验。保时捷中国研发团队正在扩建,旨在补齐智能座舱、ADAS高级辅助驾驶等智能化短板。然而,合资品牌在中国设立研发部门的先例并不少,但本土化的研发成效并不显著。保时捷能否在中国市场取得预期效果,还需时间验证。