在浩瀚无垠的宇宙中,隐藏着一种既特殊又令人费解的天体——褐矮星。这些介于行星与恒星之间的神秘存在,长久以来一直是天文学家们探索的热点与难题。

首先,让我们回顾一下恒星与行星的基本概念。恒星,如太阳,以其庞大的质量和极高的核心温度,能够引发剧烈的氢核聚变反应,从而释放出耀眼的光和热,照亮并温暖着周围的空间。相比之下,行星,如地球和木星,质量较小,无法自行产生核聚变,只能依靠反射恒星的光芒,围绕恒星旋转。

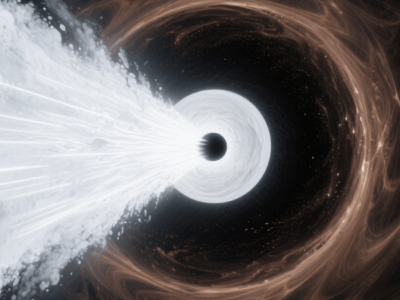

而褐矮星,则恰好位于这两者之间,处于一个略显尴尬的境地。由于其质量未达到太阳质量的0.08倍,其核心的温度和压力不足以维持稳定的氢核聚变反应。因此,褐矮星无法像恒星那样持续发光发热,常被戏称为“失败的恒星”。然而,这样的标签显然过于简单化了这种天体的复杂性。

事实上,人类发现褐矮星的过程充满了曲折与挑战。直到1995年,天文学家们才成功发现了第一颗褐矮星——Gl229 B。此后,经过多年的不懈努力,借助先进的光学和红外望远镜,科学家们才陆续找到了数千颗褐矮星。这一发现过程不仅耗费了大量的时间和精力,更凸显了褐矮星在宇宙中的隐蔽性。由于其黯淡无光且直径较小,如果没有其他天体的辅助观测,人类几乎无法探测到它们的存在。

尽管褐矮星无法进行稳定的氢核聚变,但它们也并非完全“无所作为”。有理论认为,褐矮星可以支持重氢(氘)的核聚变反应,尽管这种反应产生的能量远不及恒星的氢核聚变。这使得褐矮星在某种程度上既具有恒星的某些特征,又与行星存在相似之处,从而成为宇宙中一类独特的存在。

关于褐矮星的形成机制,目前科学界仍存在诸多争议。抛射理论、前恒星核的光致侵蚀理论以及原恒星盘的不稳定性理论等,都是用来解释褐矮星形成的不同假说。这些理论各有千秋,能够解释部分褐矮星的形成过程,但至今尚未有一个能够完全涵盖所有褐矮星形成机制的统一理论。

褐矮星还可以根据其光谱特征被分为不同类型,如L型和T型。L型褐矮星的光谱更接近M型矮星,而T型褐矮星的光谱则更类似于巨行星。根据光谱中与温度相关的特征,褐矮星还可以进一步细分为0到8的九个亚类。这种细致的分类不仅反映了褐矮星内部情况的复杂性,也为科学家们深入研究这类天体提供了更多线索。

宇宙总是充满惊喜与未知。像褐矮星这样介于恒星与行星之间的神秘天体,仍然隐藏着许多等待我们去揭开的秘密。随着科学技术的不断进步和人类对宇宙探索的深入,相信总有一天我们会更加全面地了解褐矮星,从而推动我们对宇宙的认知迈向新的高度。