在谈及太阳系行星的变迁时,一个绕不开的话题便是冥王星从“九大行星”之列的黯然离场。曾几何时,冥王星作为太阳系的第九大行星,稳稳占据着我们课本中的一席之地。然而,2006年的一纸决定,却将其从行星的队列中剔除,这一变故在当时引起了广泛的关注和讨论。

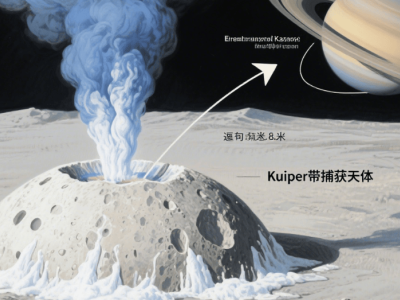

冥王星的发现要追溯到1930年,由天文学家克莱德·汤博首次观测到。在当时的认知下,冥王星因其独特的地位,迅速被赋予了第九大行星的称号。然而,随着天文学研究的深入,这一地位逐渐受到了挑战。特别是1992年后,科学家在柯伊伯带发现了众多与冥王星大小相近的冰质天体,这一发现无疑动摇了冥王星作为行星的基础。

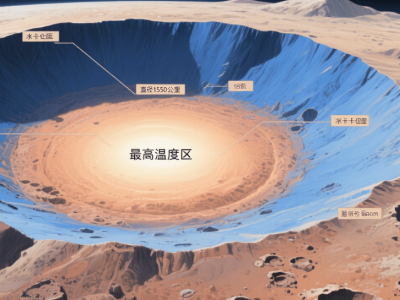

2005年,阋神星的发现更是为冥王星的行星地位敲响了警钟。这颗天体的质量甚至超过了冥王星27%,使得冥王星在行星队列中的位置愈发尴尬。最终,国际天文联合会(IAU)对行星定义进行了修订,成为了冥王星被剔除的关键。根据新定义,行星必须满足三个条件:绕太阳公转、有足够质量形成近似球形、且能清空其轨道上的其他天体。冥王星虽然在前两点上符合标准,但在第三点上却力不从心,其轨道上仍有众多与其大小相当的天体共存。

冥王星的轨道也显得与众不同。与其他八大行星几乎在同一平面上绕太阳公转不同,冥王星的轨道倾斜了约17度,仿佛在太阳系中“特立独行”。这种独特的轨道特征,加上其相对较小的体积和暗淡的外观,使得冥王星在早期的观测中容易被误解为行星。然而,随着科学研究的深入,人们逐渐认识到冥王星与行星标准的差距,从而对其进行了重新分类。

这一决定在当时引发了不小的争议。有人质疑IAU的行星定义过于武断,也有人认为科学分类应当严谨,以确保准确性和一致性。冥王星的“降级”事件不仅反映了科学认知的不断进步,也提醒我们宇宙的探索永无止境。或许在未来的某一天,我们会发现新的天体,重新定义太阳系的行星序列。

冥王星的故事不仅是一段科学变迁的历史,更是一次对科学精神和探索精神的深刻诠释。它告诉我们,科学是不断发展和变化的,我们的认知也需要随着新发现和新理论的出现而不断更新。对于冥王星被剔除出九大行星之列这一事件,你有何看法?不妨在评论区分享你的观点。