随着人工智能(AI)技术的飞速发展,AI产品正逐渐成为市场的新宠。剪映和CapCut两款软件的全球每月用户已突破8亿大关,预计到2024年,其收入将实现三倍增长,达到近100亿人民币。这一数据不仅令人瞩目,更揭示了AI技术在产品中的巨大潜力。

很多人可能认为,剪映和CapCut与AI关系不大。然而,事实并非如此。这两款软件中的智能补光、智能降噪等一键操作功能,正是基于最新的AI模型技术实现的。这些功能极大地简化了用户的操作流程,提升了视频编辑的效率和质量。

除了剪映和CapCut,市场上还涌现出了一批独立的AI产品。例如,可灵AI的每月用户已超过150万,而据市场分析师估计,即梦的价值甚至可能是剪映的十倍。在抖音等平台上,AI小应用的数量也在不断增加,字节跳动似乎正在围绕即梦这款产品,打造属于AI时代的全新内容生态。

然而,尽管大公司在AI产品商业化方面取得了显著成果,但许多专注于模型开发的公司却面临盈利难题。这其中的原因究竟是什么呢?以下四个观点或许能为我们提供一些启示。

首先,大型语言模型(LLM)与AI产品之间存在本质区别。LLM更像是一个装满工具的工具箱,而AI产品则是为了满足特定需求而设计的家具。LLM提供了各种能力,但只有通过具体的产品化过程,这些能力才能转化为用户可以直接使用的功能。

其次,单独的模型需要生态和资源的支持。AI产品的商业化离不开生态系统的帮助。剪映依托抖音的庞大用户基础,将AI能力应用于短视频的制作、发布和分享,形成了完整的创作到分发流程。而即梦则结合了短视频和直播电商场景,不仅提升了创作者的效率,还实现了商业变现。

第三,清晰的商业化路径至关重要。与工具箱相比,用户更愿意为能够解决实际问题的产品买单。因此,AI产品在开发初期就需要明确商业化策略。例如,文心一言4.0通过会员制提供更强的模型推理能力,而Monica则通过集成AI助手的全能工具满足用户多样化需求。

模型与AI产品之间的差异还体现在工程化方面。大模型API只是提供能力的接口,而产品则需要通过工程化手段将这些能力转化为用户可见、可用的功能。这包括数据格式的转换、逻辑控制以及错误处理等。这些限制是产品层面的挑战,而非API自身的限制。

对于产品经理来说,关注模型与产品之间的中间环节至关重要。他们需要将大模型这个“超级大脑”与产品的“五官、身体和四肢”相结合,使工具箱变成真正能帮助用户的家具。这要求产品经理不仅要有技术背景,还要深入了解用户需求和市场趋势。

在具体实践中,AI产品经理需要思考如何让模型多做琐碎、重复、无聊的非创造性任务,而不是试图用模型取代人类独有的活动。例如,在搜索领域,模型可以处理简单的信息检索任务,而人类则更关注结果的质量和过程性的信息。

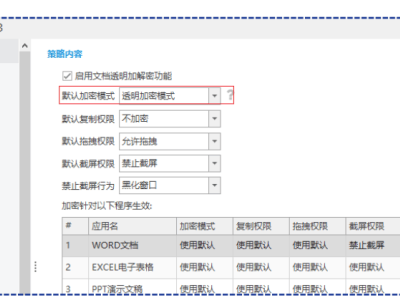

在ToB企业用户方面,模型也需要融入企业的日常工作流程中。这要求企业服务团队不仅要具备传统的企业服务能力,还要能够利用大模型技术提升服务质量和效率。同时,新兴的AI公司也需要关注企业的实际需求,提供具有实际价值的解决方案。

随着AI技术的不断发展,越来越多的企业开始将模型能力融入SaaS产品中。例如,有赞已经将模型能力融入其SCRM软件中,用户可以通过对话式或命令式界面直接提出需求,系统则提供相应的功能或执行任务。这种将模型融入工作流的方式不仅提升了企业的运营效率,还为企业带来了更多的商业机会。

除了SaaS产品外,AI还在其他领域发挥着重要作用。例如,在内容创作方面,AI可以帮助创作者快速生成文案、图片和视频等内容;在客户服务方面,AI可以提供智能客服和聊天助手等功能;在数据分析方面,AI可以帮助企业快速挖掘数据价值并做出决策。

然而,尽管AI技术在各个领域都取得了显著成果,但仍然存在一些挑战和问题需要解决。例如,如何确保AI产品的安全性和隐私性?如何避免AI技术的滥用和误用?这些问题需要整个行业共同努力来寻找解决方案。