神舟十九号航天任务即将画上圆满句号,三名航天员计划在4月30日重返地球怀抱。这一壮丽的归途,不仅考验着航天器的精密设计,更蕴含着无数科技人员的智慧与汗水。借助增强现实技术,让我们一同揭开神舟十九号返回过程的神秘面纱。

一切始于神舟十九号缓缓撤离空间站节点舱的前向端口,它首先在19米和200米的停泊点短暂停留,随后逐渐远离人类太空家园,完成180度的姿态调整,从推进舱引领转变为轨道舱在前,准备踏上归途。

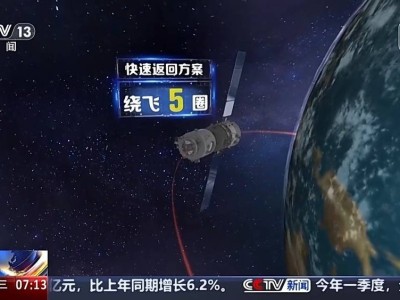

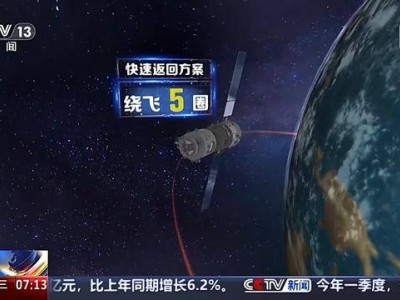

为了缩短航天员的返程时间,神舟十九号此次依旧采用了“快速返回方案”,将绕飞地球的圈数从传统的11圈缩减至5圈,整个过程仅耗时7个半小时,大大减轻了航天员在狭小空间内长时间停留的不适。

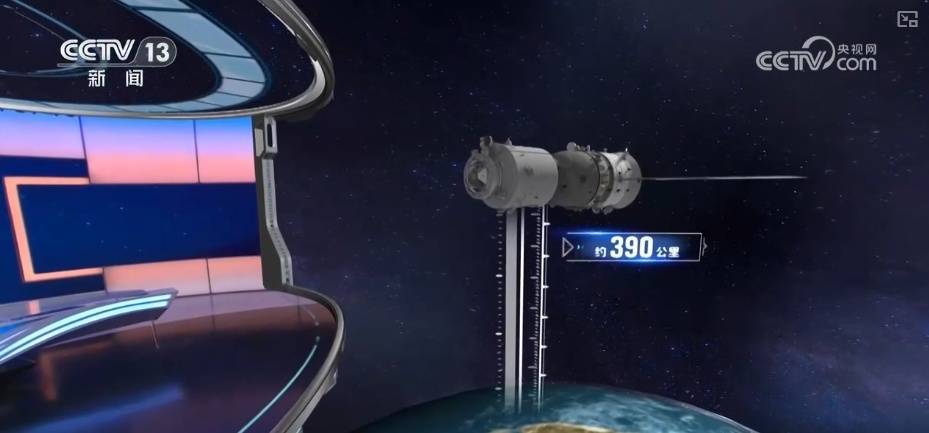

在历经5圈的准备与等待后,神舟十九号迎来了最后的冲刺阶段。在这约50分钟的时间里,返回舱将从390公里的高空穿越重重难关,安全返回地面。这一过程中,有四组关键动作至关重要。

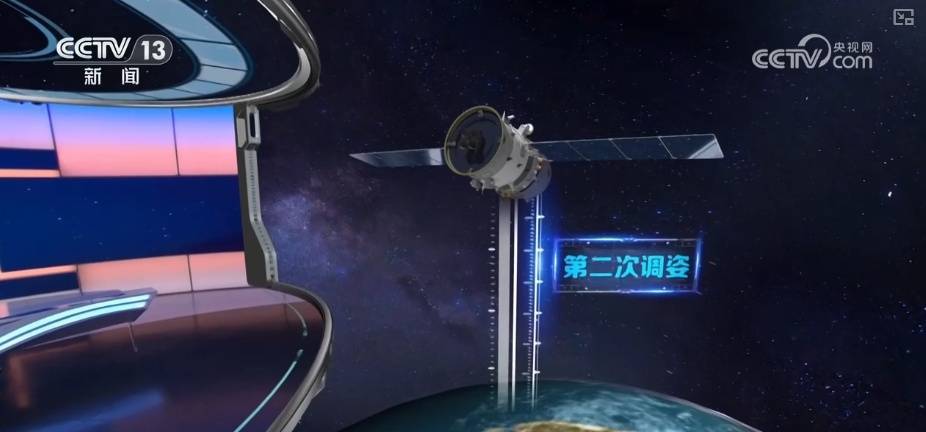

首先,在约390公里的高度,返回舱进行了两次调姿和轨返分离。飞船先水平旋转90度,随后轨道舱与返回舱分离,留下返回舱与推进舱的组合体。紧接着,飞船再次调姿,推进舱在前,返回舱在后,为制动减速进入返回轨道做好充分准备。

制动过程随即开始,推进舱底部的主发动机与侧面的姿控发动机协同工作,保持飞船姿态稳定,制动持续约150秒至180秒。制动结束后,飞船进入返回轨道惯性滑行,高度逐渐降低。

当飞船距离地面约145公里时,推进舱与返回舱分离,推进舱在穿越大气层时燃烧殆尽,而返回舱则独自承担返回地面的重任。在约120公里高度,返回舱进行配平攻角调整,确保防热大底朝前,以抵御进入大气层时的高温。

随着返回舱以约7公里每秒的速度冲进大气层,它与大气剧烈摩擦,形成一个火球划过天际。在80至40公里高度,返回舱外部形成等离子壳,导致无线电通信中断,进入“黑障区”。出黑障时,返回舱速度已降至约200米每秒,但仍需进一步减速。

当返回舱下降至10公里高度时,空气变得足够稠密,此时开伞成为关键。三级开伞系统依次展开,引导伞、减速伞、主伞相继打开,1200平方米的主伞将返回舱下降速度降低至每秒7至8米。在距离地面约6公里时,返回舱抛掉防热大底,为着陆做好准备。

最终,在距离地面约1米处,4个着陆反推发动机同时点火,返回舱以每秒2米左右的速度安全着陆,标志着神舟十九号航天任务的成功完成。