近期,新能源汽车市场掀起了一股新的热潮,众多车企纷纷亮出了“太阳能充电”这一招牌,声称可以让车辆实现“行驶中充电”,从而轻松解决消费者的续航焦虑。这一宣传口号听起来颇具吸引力,但事实真相究竟如何呢?让我们通过实测数据来一探究竟。

首先,让我们来了解一下太阳能充电的基本原理。简而言之,它利用太阳能板吸收阳光,将光能转化为电能,从而为车辆充电。这一理念看似美好,毕竟太阳能取之不尽,用之不竭,既环保又经济。然而,在实际操作中,却面临着诸多挑战。

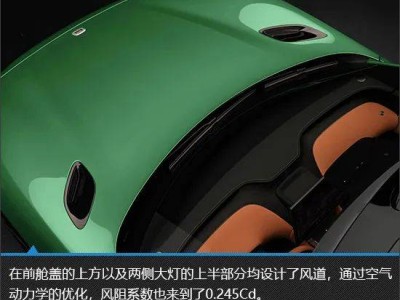

目前市面上商用太阳能板的转化效率普遍在15%至25%之间,这意味着大部分太阳能都被浪费了,只有一小部分能够转化为电能。再加上车顶面积有限,一般仅为1至2平方米,即使在每天5小时的强光直射下,发电量也仅有0.5至2度电。对于电动车而言,这点电量几乎可以忽略不计。按照电动车的平均能耗计算,这些电量仅足以支持车辆行驶3至8公里,与动辄500公里以上的电池容量相比,提升效果微乎其微。在阴天或雨天,发电量几乎为零,无法提供稳定的电力供应。

车企的实测数据更是让人大跌眼镜。例如,日产曾在Leaf车型上安装过太阳能车顶,并在35℃的环境下进行测试。结果发现,由于车顶被太阳晒得滚烫,空调系统为了降温,每小时需要多消耗0.3度电,而太阳能板每小时仅发电0.2度电。这显然是“发电赶不上耗电”,产生了负收益。这也暴露出一个关键问题:在现有技术条件下,太阳能系统的自身能耗与电力产出之间存在难以解决的矛盾。

再来看成本方面,车规级太阳能板的价格高昂,每瓦价格高达14.5至21元,几乎是民用版的7至10倍。以特斯拉Cybertruck的太阳能车顶为例,选装费用高达2.9万元。然而,按照其日均发电量的价值计算,需要整整66年才能回本。相比之下,如果用这2.9万元来扩容电池,可以增加约100公里的续航。这样的性价比对比,显然让消费者难以接受。

从车企的角度来看,他们也有自己的考量。目前,车企的研发投入大多集中在快充技术上。例如,800V高压平台已经能够实现“充电5分钟,续航200公里”的显著效果,这更符合市场的期待。而研发太阳能车顶则需要重新设计车身结构,并改进热管理系统,投入大且产出不一定高。与电池技术创新相比,太阳能车顶的投入产出比显然较差,因此车企缺乏攻克相关技术难题的动力。

太阳能车顶还存在一个物理难题。太阳能板在工作时会吸收90%的可见光,但只有20%能够转化为电能,剩下的70%都转化为热能散发出去。实测数据显示,装有太阳能板的车顶内表面温度比普通车顶高出15至20℃。这导致车内空调需要持续高强度运转,从而消耗更多电量。从热力学角度来看,这种能量损耗注定了在现有技术下,太阳能车顶很难摆脱“得不偿失”的能源困境。

能量密度方面也是一大问题。汽油的能量密度高达12000Wh/kg,而动力电池的能量密度约为260Wh/kg。相比之下,太阳能车顶日均发电量换算下来,仅相当于0.02L汽油的能量储备。除非太阳能转化效率能够突破30%,并且电价暴涨到4元/度,否则车载太阳能只能作为一个低效的补充方案。

太阳能充电技术并非一无是处,它确实代表了未来汽车能源发展的一个方向。然而,由于目前技术尚不成熟,且车企在宣传时过度夸大效果,导致消费者产生了误解。因此,作为消费者,在购买车辆时应理性看待这些新技术,多参考实测数据,避免被不实宣传所误导。