在浩瀚的宇宙中,有一种神秘而短暂的现象,它的持续时间只有千分之一秒,却能在瞬间释放出比太阳一年还要巨大的能量。这种被称为快速射电暴的天文现象,每天都在天空中上演多达12万次。而捕捉并研究这些神秘信号的,是一位年轻的90后天体物理学家——冯毅。

冯毅,之江实验室天文计算快速射电暴方向的领军人物,他的办公室内有一块白板,上面密密麻麻记录着快速射电暴的命名和相关信息。这些以首次观测时间命名的“密码”,正是他研究的对象。尽管快速射电暴自2007年被确认以来,已成为天文学研究的热点,但其物理起源、周围环境等核心问题仍笼罩在迷雾之中。

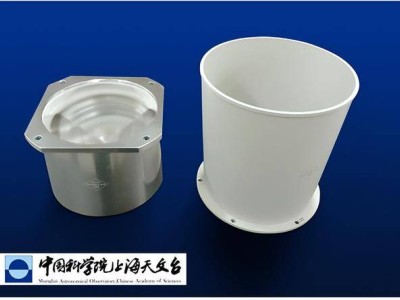

冯毅的科研之路始于中国天眼FAST的调试工作。在读博期间,他跟随导师李菂,在贵州的深山中钻研了三年。那口500米口径的“大锅”,汇聚了来自宇宙的海量信息,成为他研究工作的宝贵数据。然而,FAST每天产生高达300TB的数据量,相当于300台个人电脑的存储空间,要在其中找到快速射电暴的信号,无异于大海捞针。

面对这一挑战,冯毅提出了“AI+天文”的解决方案。他利用人工智能算法,提高了对快速射电暴信号的识别效率,尤其是那些极端暗弱的信号。在他的手机中,保存着几张老式电视机雪花屏般的图片,上面几条细线划过坐标轴,正是快速射电暴的踪迹。通过AI处理,这些斜线变成了脉冲形状的竖线候选体,大大减少了人工验证的工作量。

冯毅的科研生涯中,充满了对未知的探索和享受。他坦言,天文学的魅力在于其基础性和前沿性,破解其中的谜团往往能颠覆人类对宇宙的理解。在迷雾旷野中捕捉信号、处理数据、破解谜团,对他而言是一种享受。在FAST的调试工作中,他经历了无数次的挑战和困难,但正是这些经历,为他之后的研究打下了坚实的基础。

冯毅的团队成员徐佳莹这样描述他:“天赋型科学家”、“交流没有隔阂”、“在研究上极具前瞻性”。在团队中,冯毅不仅是一位优秀的科学家,更是一位优秀的领导者。他善于倾听团队成员的意见,为他们指明研究方向,同时也鼓励他们勇于尝试和创新。

除了科研工作,冯毅还有一段不同寻常的经历。他曾在北京做过一家手机游戏公司的合伙人,但在忙碌与纷扰中,他发现自己骨子里还是一个天体物理学家。于是,他毅然决然地续上了与科学的缘分,回到了科研的道路上。

如今,冯毅的日程安排得满满当当,但他却乐在其中。他参与了天文领域模型AstroOne的研发工作,这是之江实验室联合中国科学院国家天文台共同打造的大语言模型之一。在他的带领下,团队成员们正在向着科技前沿不断迈进。

冯毅说,他这一代科学家很幸运,拥有更多大科学装置助推引领性科研成果的产出。从郭守敬望远镜到中国天眼,都为天文领域的研究提供了最顶尖的科研条件。他深感珍惜这样的“天时地利人和”,并立志要在这片星辰大海中,继续追寻属于自己的梦想。

夜晚,是冯毅最喜欢的时刻。每当夜幕降临,他便会仰望星空,倾听着来自夜空的“絮语”。在这些太空来信里,他一片片找寻着蕴藏宇宙奥义的拼图,向着属于自己的星辰大海进发。