在2025年上海车展的璀璨舞台上,混合动力技术成为了绝对的主角,其中上汽大众ID.ERA概念车的亮相尤为耀眼。这款遵循大众集团全球标准打造的全尺寸增程式SUV,凭借其CLTC综合续航超过1000公里、纯电续航达到350公里的卓越性能,吸引了众多目光。这一举动不仅标志着大众对增程式技术的态度发生了180度大转弯,更预示着混动技术在中国市场的强势崛起。此前,大众中国前CEO冯思翰曾对增程式混动技术持否定态度,称其为“最糟糕的方案”,但如今,大众已高调加入混动技术的浪潮之中。

混动技术之所以成为当前汽车市场的“香饽饽”,主要得益于两大因素:市场的迅猛增长和成本优势。据中汽协数据显示,从2020年至2023年,中国混动汽车销量实现了10倍的增长,2024年销量更是达到了725.2万辆,占据了新能源汽车市场的40%,与纯电车型的份额日益接近。其中,插电式混动车型占比高达71%,增程式车型占比16%,而传统的油电混动车型仅占13%。混动车型在多个月份的销量甚至超过了纯电车型,这一现象被视为混动技术崛起的显著标志。

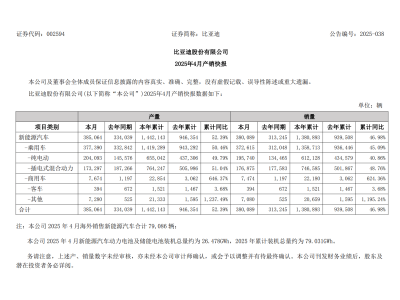

与此同时,混动技术的成本优势也愈发凸显。在纯电市场陷入价格战泥潭的背景下,混动车型的盈利优势更加明显。比亚迪2024年插电式混动车型的销量占比高达58.1%,助力品牌销量再创新高;理想汽车凭借增程式车型实现了再度盈利;赛力斯2024年增程车型的销量增长了182%,净利润达到59亿元。相比之下,纯电车型阵营中,除了特斯拉外,大多数车企仍深陷亏损困境。

然而,蔚来联合创始人秦力洪在车展期间却提出了“增程式并非成本洼地”的观点,引发了广泛讨论。他指出,与同级别的增程车相比,一套增程相关的零部件纯采购成本可能要达到两万多元。如果生产100万台车,那么成本将高达200多亿元。虽然秦力洪的论断在一定程度上揭示了车企选择混动技术的另一深层逻辑,即通过技术组合满足差异化需求,而非单纯追求成本优势,但也引发了对混动技术成本效益的进一步思考。

关于混动技术是否代表汽车行业的未来,以及是否应该布局混动技术,每家车企都有着自己的判断和规划。然而,不可否认的是,纯电与混动的对决已经进入了白热化阶段。随着新能源汽车补贴的全面退出,市场选择成为了主导力量。混动车型凭借其“可油可电”的灵活性,在充电设施不足的三四线城市和北方市场迅速普及。中国科学院院士欧阳明高预测,到2025年,插电式混动车型的市场份额将达到40%,增程式车型维持10%,而纯电车型的市场份额将回落至50%;到2030年,插电式混动车型的份额可能进一步升至50%,纯电车型降至40%。

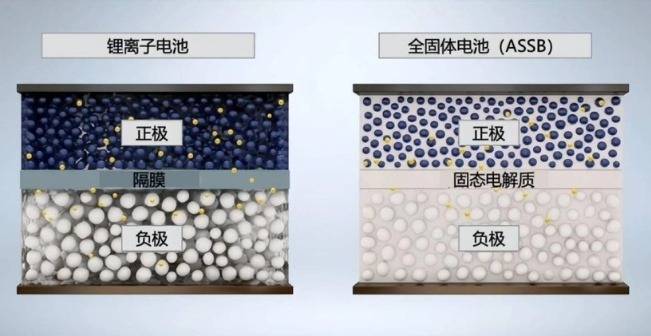

然而,欧阳明高的预测也面临着一个巨大的变数,那就是固态电池。固态电池被视为电动化技术的终极解决方案,其能量密度是液态电池的2-4倍,安全性大幅提升,且充电速度突破物理极限。如果固态电池能够在2027年实现量产装车,那么纯电车型的续航焦虑将彻底得到解决。宁德时代曾毓群坦言,尽管目前固态电池的技术成熟度仅为4分,但整个行业正在加速突破。这一技术变量可能成为混动技术发展的重大挑战。