在当今这个纷繁复杂的商业世界中,一个不容忽视的现象正在悄然上演:存量博弈看似并不划算,但背后的激烈竞争却透露出某些尚未被充分挖掘的潜在利益与规则。这一现象为我们的2025年内需研究提供了新的视角,尤其是在外卖和即时配送体系日益兴盛的今天,它们与传统零售及电商零售的显著差异——时间的便利性,成为了新的探讨热点。

时间的便利性,这一看似简单的概念,是否真的能够催生出难以察觉的新需求和新市场?为了深入探讨这一问题,我们需要从最基本的需求原理出发,通过三个关键问题来审视中国互联网当前的发展阶段。

首先,我们不得不提及“需求”这一概念。在互联网营销学被广泛传播的今天,“需求”已被赋予了多重含义,从产品经理口中的个性化追求,到马斯洛需求层次论中的精神与物质探讨,再到互联网大厂频繁提及的用户思维,无一不体现出对“需求”的深刻理解。然而,这些理解都只是冰山一角。

从经济学角度来看,“需求”被分为狭义和广义两大范畴。狭义需求,即《微观经济学》中提到的以价格度量的供需关系,强调的是交换价值与经济活动的紧密联系。而广义需求,则更多地关注产品无法度量的使用价值,尤其是那些不投入再生产的使用价值,如设计美学、品牌底蕴等,这些往往成为影响消费者选择的重要因素。

但在这两者之外,还有一个常常被忽视的因素——“时间”。在马歇尔的《经济学原理》中,边际价格效率递减的概念揭示了时间对于不同收入人群的不同价值。对于低收入者来说,时间的价值在于极致地利用,以提升产品的使用价值和再生产的可能性;而对于高收入者来说,他们更愿意付出更多的财富来换取时间,从而在内循环中产生更多的需求。

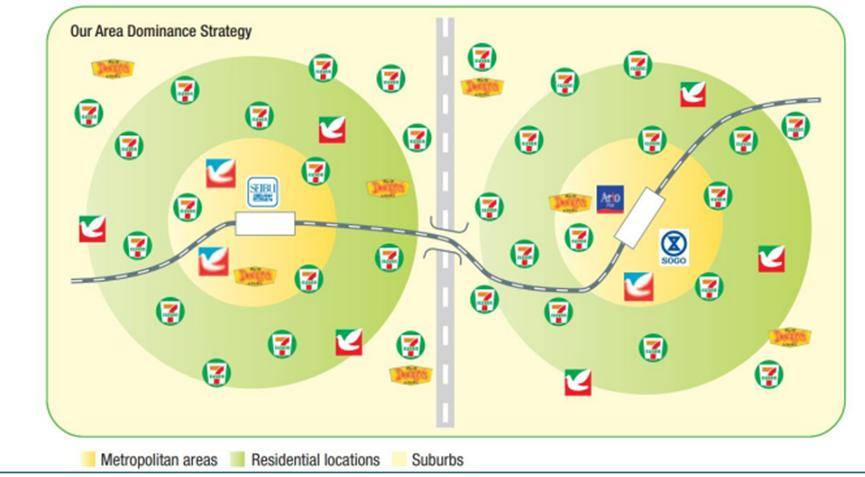

那么,时间是否真的能够创造更多的需求呢?让我们从实际案例中寻找答案。日本的7-11便利店便是一个典型的例子。铃木敏文在《零售的哲学》中曾提到,消费者在物质丰富的时代,对“差别”现象尤为敏感。因此,7-11通过密集的选址、提升营业时间、小额共同配送和创立自有品牌等改革,创造出了无法量化的时间差别,从而满足了消费者的潜在需求。

7-11的成功,证明了时间确实可以创造需求。同样,在我们的日常生活中,也不乏类似的例子。比如饮品店推出的早C晚A或下午茶等品类,电影院里的抓娃娃机、盲盒机和按摩座椅,以及互联网超级APP中的内容供给,都是在切分消费者的时间,从而创造出更多的需求。

回到中国互联网的发展,我们可以清晰地看到,零售业的演进路线一直是在切分更多的单位时间,缩短消费链路,从而提振消费意愿,催生出更大的需求市场。从大型商超到便利店,再到传统电商和内容电商,每一次的革新都是对时间的极致利用。

而如今的即时配送,更是将时间的便利性发挥到了极致。相较于电商而言,即时配送进一步缩短了消费者实施消费行为的时间,从而催生出更多的潜在需求。这一趋势不仅符合零售业的发展趋势,也响应了当前提振内需的经济议题。

然而,尽管零售业务的发展路径清晰,但终局却难以预判。正如便利店、电商和短视频等领域的成功,都是时代背景下的必然产物,但具体哪家企业能够脱颖而出,却充满了不确定性。因此,对于即时配送行业来说,当前的战事只是其禀赋的必然,而最终谁能成为行业的基础设施,还需要时间的检验。

在这个过程中,那些既无法占据供给优势,也无法切分单位时间的商业体,如一成不变的传统商超,可能会面临严峻的挑战。而像山姆、永辉、物美等头部商超,已经开始加码即时零售和全时间段配送服务,以应对这一变革。

至于美团、京东与阿里等即时配送行业的巨头,他们拥有最完善的基建和最高的资本密集度,必然会全力以赴迎接这一历史机遇。因此,中国互联网的这一新阶段,或许不是一场短暂的暴雨,而是持续数年的湿润。