在汽车市场的激烈竞争中,每一款新车型的推出都如同一场高风险的投资。市场的反馈往往难以预测,即便是厂商和工程师信心满满的作品,也可能遭遇市场的冷遇。相反,有些车型在初上市时并不被看好,却能在短时间内迅速走红,成为街头巷尾的热门话题。

为了营造新车型的热销氛围,不少车企和品牌会采取一种策略:发布上市订单迅速过万的“喜讯”。这种做法其实是为了给那些还在观望的消费者一种心理暗示,即这款车已经受到了市场的热烈追捧,再不行动就可能错过最佳购车时机。

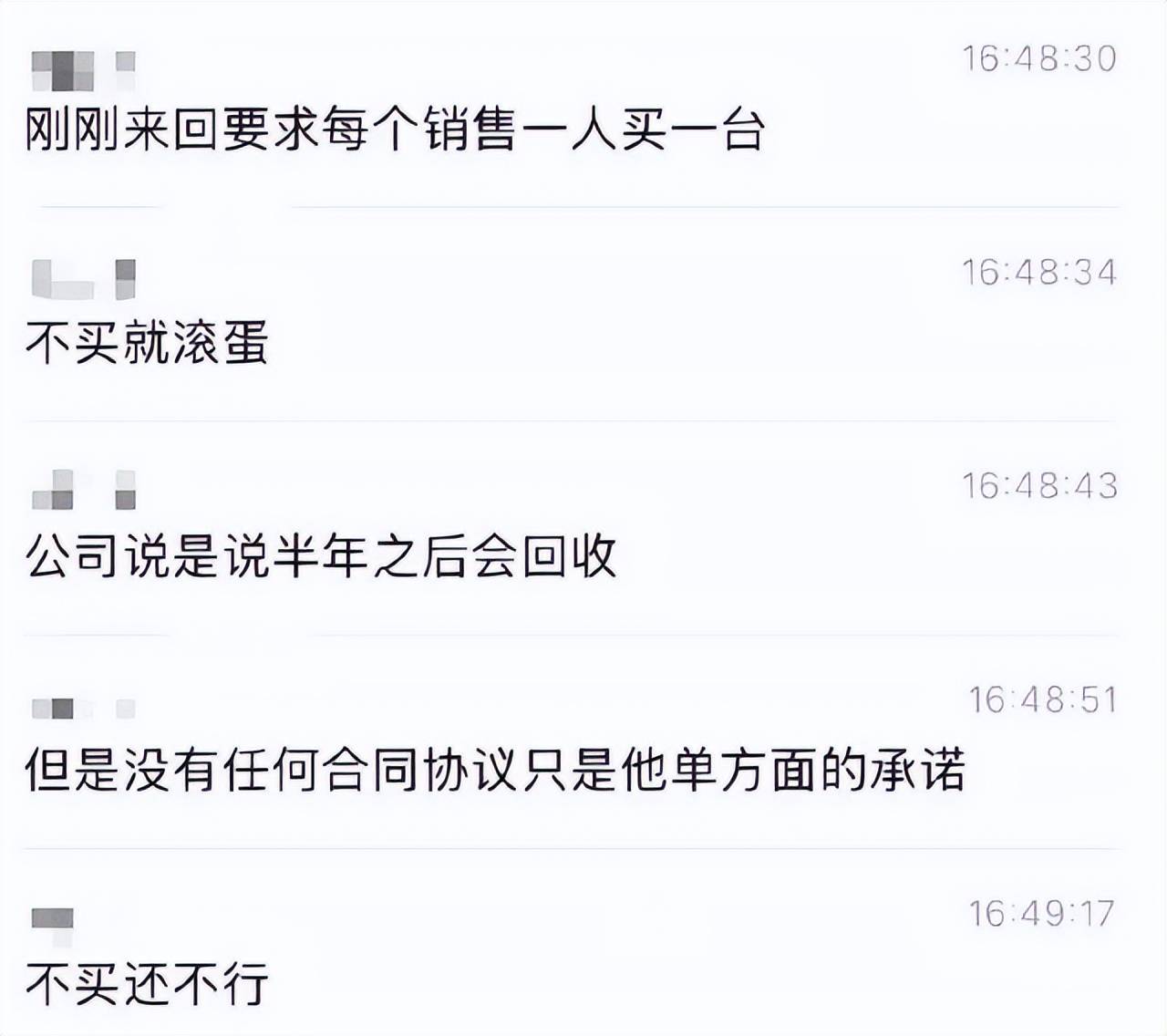

然而,这些所谓的“过万订单”往往并非完全真实。据业内人士透露,这些订单通常由三部分组成:一部分是真实订单,但数量有限且存在退单风险;另一部分是品牌或经销商员工为了“冲量”而下的订单,这些订单几乎都会在后期被退掉;还有一部分则是车企自行“创造”的订单,通过虚构数据来制造热销的假象。

对于这种订单造假的行为,监管似乎显得力不从心。由于汽车销量的统计渠道和口径多种多样,导致不同机构给出的数据往往存在较大差异。而订单数量作为销售前端的数据,更是难以获得最真实的信息。车企在这些数据上拥有绝对的话语权,他们可以随意编造数字,而无需承担法律风险。

车企之所以敢于冒这样的风险,是因为他们相信这种造假行为能够带来实际的利益。一方面,通过营造热销氛围,可以吸引更多潜在消费者跟风购买;另一方面,他们也在赌互联网的记忆短暂,随着新车上市的频率不断加快,很少有人能够记住哪款车是曾经“几个小时订单过万”的。因此,在宣传端进行订单造假,对于车企来说几乎是一种零风险的操作。

对于普通消费者来说,面对这种市场乱象,最好的策略就是保持理性。不要被车企的营销策略所迷惑,更不要因为担心错过购车时机而盲目跟风。在当下的市场环境下,新车型层出不穷,每一款新车都有可能成为“平替”。因此,在选择购车时,应该更加注重车辆的实际性能和价格因素,而不是被虚假的订单数量所左右。