在凌晨的寂静中,Rayne的脚步声在首都机场的到达大厅里回响,他刚刚结束了五一假期的悠闲时光,又匆匆踏上了出差的征途。他拖着行李箱,迅速穿过人群,直奔网约车候车区。

与此同时,他的手机屏幕亮起,五个酒店预订平台同时开启,他的目光在屏幕上快速扫过,筛选条件精准而苛刻:“2021年后开业”、“智能设备”、“价格400-600元”。Rayne对住宿有着自己的坚持,“即便是像亚朵、全季这样的知名连锁酒店,有时候也会遇到房型奇葩、设施老旧、卫生状况不佳的情况。因此,开业年限、智能化程度和价格是我筛选酒店的基本标准。”他解释道。

根据中国饭店协会发布的《2025中国酒店业发展报告》,2021年中国酒店业拥有25.24万家门店,客房数高达1347万间。而到了2024年,这一数字更是突飞猛进,门店数增长至34.87万家,客房数也达到了1764万间,三年内增长了近10万家。与此同时,中国旅游研究院的《中国国内旅游发展年度报告2024》显示,2024年国内旅游人数达到了56.15亿人次,同比增长14.8%。

然而,尽管酒店供给端与旅游需求端均呈现出两位数的增长,但酒店行业的“量增利减”现象却如同一盆冷水,浇灭了行业的热情。据酒店之家数据显示,2024年酒店行业平均每间可售客房收入为118元,同比下降9.7%;平均每天房价为200元,同比下降5.8%;入住率为58.8%,同比下降2.5%。显然,供给端的“繁荣”并未能激活消费潜力,反而在激烈的市场竞争中,酒店行业面临着巨大的经营压力。

这种压力在行业内表现为一种“内卷”现象。酒店行业的内卷,是市场竞争最直观的写照。随着消费者旅游消费观念的成熟,他们变得更加理性,不再盲目追求高端品牌或奢华设施,而是综合考量价格、位置、性价比与服务等多方面因素。与此同时,酒店市场供给不断增加,产品同质化现象严重,缺乏独特竞争力。在消费端与酒店端的双重背景下,内卷成为行业常态。

为了争夺有限的客源,酒店们不得不祭出浑身解数。在热门旅游地和商务区,酒店扎堆林立,为了吸引顾客,“以价换量”成为了酒店内卷的主旋律。曾经的高端酒店,如今也纷纷开启“亲民路线”,平台上的酒店套餐价格一降再降,五星级酒店的周末套餐有时甚至比中档酒店还要便宜。然而,这种降价策略虽然短期内提升了入住率,却严重挤压了酒店的利润空间,运营压力倍增。

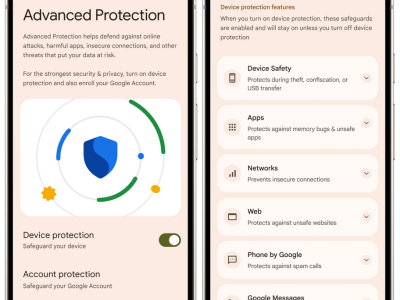

除了降价,酒店们还纷纷进行智能化升级,以满足消费者日益多元的需求。智能客房系统、自助入住/退房机等设备的引入,让客人可以通过手机或自助终端快速办理入住和退房手续,无需排队等待。在客房内,智能语音助手可以控制灯光、空调、窗帘等设备,为客人提供更加便捷、个性化的服务。然而,降价和升级的背后,是酒店在成本和收益之间的艰难平衡。为了维持经营,市场导向型酒店不得不压缩成本,削减服务项目,导致服务质量下降,消费者体验受损。

尽管酒店行业的竞争深陷价格战与智能升级的泥沼,但许多酒店集团的“扩张”之路却并未停下。锦江酒店、首旅酒店、亚朵集团等头部酒店集团纷纷加速扩张,甚至瞄准下沉市场来寻找新增量。然而,扩张过快也带来了诸多问题。由于加盟商的独立性,管理上容易出现漏洞,导致服务质量不稳定。同时,大量新店开业意味着需要招聘和培训众多员工,但培训体系和时间可能跟不上扩张的步伐,导致员工素质参差不齐,服务质量不稳定。

消费者的喜“新”厌旧更是加剧了酒店的“保质期”焦虑。新酒店凭借其优势成为了消费者挑选酒店时的首选,而五年、甚至三年以上的“高龄”酒店则不得不展开求生实验。为了在这场变革中求得生存与发展,连锁酒店集团们纷纷亮出“大招”,通过功能重置与品牌化改造实现老牌星级酒店的“逆龄重生”。例如,华住集团将成都的银河王朝大酒店改造为桔子成都春熙路天府广场酒店,改造后的酒店开业6天即满房,且连续3天满房。

当新店生命周期不断缩短,关于“保鲜”的战争正在酿造新的焦虑。连锁酒店集团们的集中化改造策略不仅凸显出规模效应与品牌优势,也进一步提升了行业集中度,促进资源整合与优化配置。在这场深刻的自我革新与价值重塑中,酒店行业虽然面临着诸多挑战和阵痛,但也因此获得了更加丰富的住宿资源和更加多元的消费选择。

“今年去三四线城市出差多,我发现连锁酒店品牌在那边扎堆开业了,还都是这两年刚开业的新酒店。选择方便还有保证,出差的体验感也飙升了。”Rayne感慨道。