近期,小米汽车因将“智驾”功能更名为“辅助驾驶”而引发广泛关注。这一更名并非孤立事件,早在上海车展前夕,多家车企已接到通知,要求避免使用“自动”、“自主”、“智驾”等词汇,转而推荐采用“组合辅助驾驶”等更为中性的表述。

车展期间,新车发布时对于“组合辅助驾驶”的描述显得颇为谨慎和含蓄。这背后反映出,在经历了诸多夸大宣传和因“智驾”引发的安全事故后,业界开始更加注重明确系统功能边界和安全响应措施。

安全始终是首要考量。在此之前,部分车企在推出“智驾”功能时,也尝试通过推出“智驾险”等保障措施来增强用户信心。其中,鸿蒙智行、小鹏、小米、阿维塔等品牌在这一方面尤为积极。

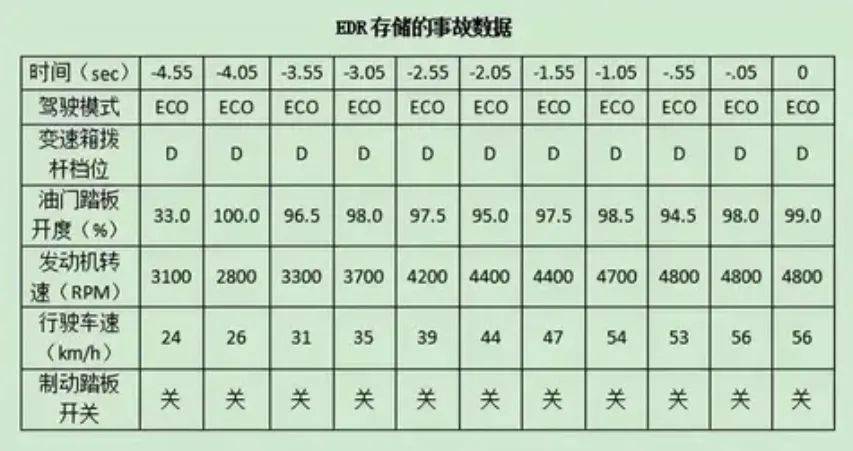

然而,即便有了这些保障措施,事故仍时有发生,尤其是在驾驶员接管车辆的瞬间。一个棘手的问题随之浮现:无论是智驾系统因技术故障主动退出,还是驾驶员在紧急情况下主动接管,最终的责任往往都落在驾驶员身上,与智驾系统无关。

从法律角度来看,一旦车辆控制权交回驾驶员手中,无论事故是否与智驾系统退出有关,驾驶员都将被视为第一责任人。这一规定导致驾驶员与车企之间在事故责任划分上存在巨大分歧。

驾驶员选择搭载智驾系统的车辆,往往是出于对技术的信任,希望获得更便捷、安全的驾驶体验。然而,一旦发生事故,他们却发现自己需要独自承担后果,这让他们感到不公和愤怒。而车企则认为,他们已按规定公布了事故信息,智驾系统只是在特定情况下退出,不应承担责任。这种矛盾成为智驾技术发展的一大障碍。

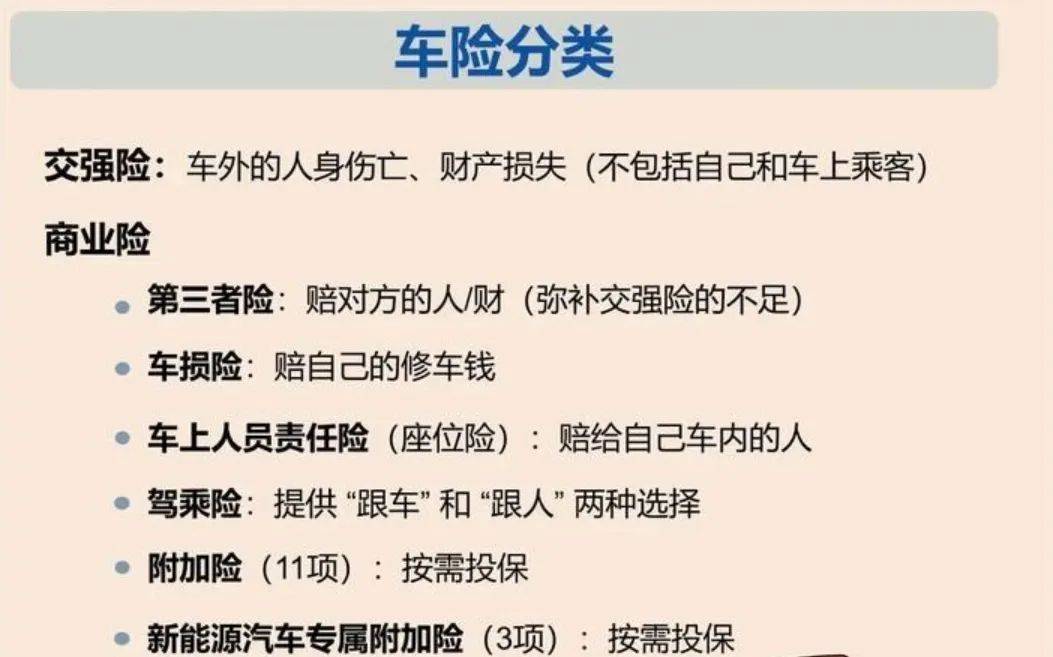

细看鸿蒙智行、小鹏、小米、阿维塔等车企推出的“智驾险”,主要聚焦于使用智能辅助驾驶时发生的事故。这些险种看似是对现有车险的补充,旨在解决智驾事故责任划分的模糊地带。然而,如果事故发生在驾驶员接管车辆的瞬间,这些险种便失去了意义。车企通过保险公司转移了风险,驾驶员与车企之间的不平等关系依然存在。

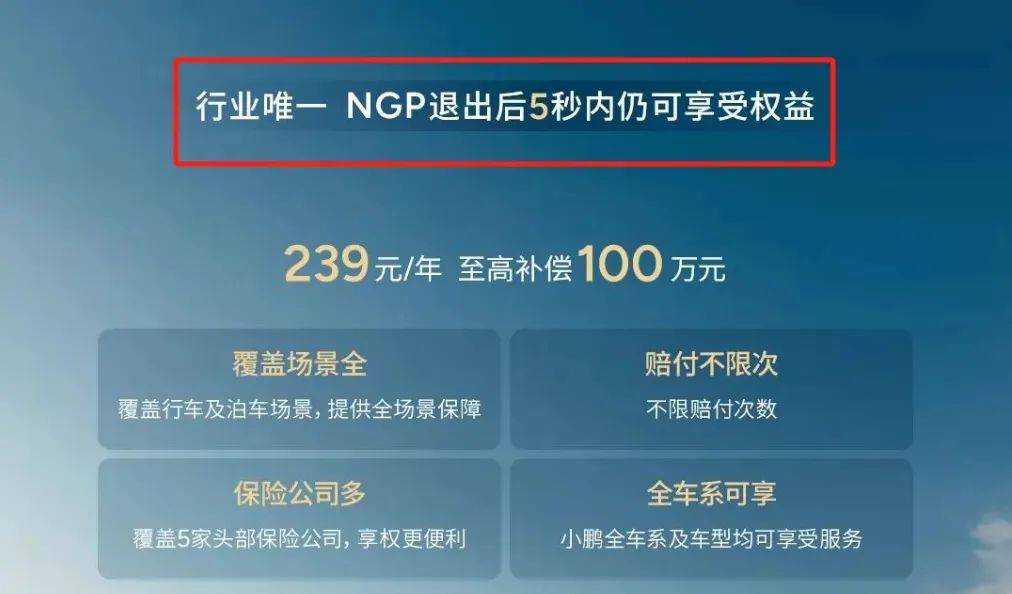

近日,小鹏汽车推出的“NGP退出5秒后仍可享受权益”的“智驾险”引起了广泛关注。这5秒钟的权益在一定程度上打破了“人为接管即无保障”的惯例,显示出车企开始正视智驾系统退出瞬间的潜在风险,试图在保障驾驶员权益与自身风险规避之间找到新的平衡点。

不过,这5秒钟的权益究竟能发挥多大作用,还需时间检验。它能否真正成为保障驾驶员权益的有力盾牌,还是仅仅成为车企营销的噱头,有待更多实际案例来评判。但可以肯定的是,只有车企真正承担起与智驾技术发展相匹配的责任,才能让消费者真正享受到智驾的便利。

同时,我们也不能因为5秒钟权益的推出而对“组合辅助驾驶”的使用掉以轻心。驾驶员应正确认识智驾技术的边界与局限,始终保持高度的安全驾驶意识。智驾技术虽日益成熟,但远未达到能完全替代人类驾驶的程度。过度依赖智驾系统将带来巨大的安全隐患。

相关层面也亟待做出改变。责任划分、数据安全、法律法规等方面都需要快速完善,以更好地规范车企、保险公司、驾驶员等所有出行参与者的行为。本质上,“智驾险”只是车险大家族中的一员,最理想的状态仍然是驾驶员自己稳稳地掌握好方向盘,确保每一次出行的安全。