上海车展见证合资车企风云变幻,昔日王者重燃斗志

上海车展,这一全球汽车行业的瞩目焦点,近日再度拉开帷幕,成为观察汽车市场风云变幻的重要窗口。曾几何时,合资车企在这片舞台上风光无限,凭借强大的技术实力和品牌影响力,牢牢占据市场的主导地位。然而,随着自主品牌的崛起和新能源汽车的浪潮,合资车企也经历了前所未有的挑战和变革。

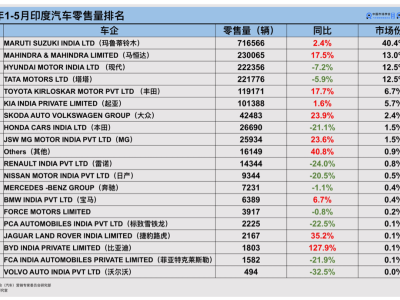

回溯至十年前,上海车展上的合资车企无疑是绝对的主角。那时,德系、日系、美系等合资品牌在中国市场上如鱼得水,市场份额高达66%,成为中国乘用车市场的主导力量。然而,随着新能源汽车的快速发展,自主品牌在新赛道上迅速崛起,合资车企在电动化、智能化的转型上显得犹豫不决,步伐缓慢,逐渐失去了市场的主导权。

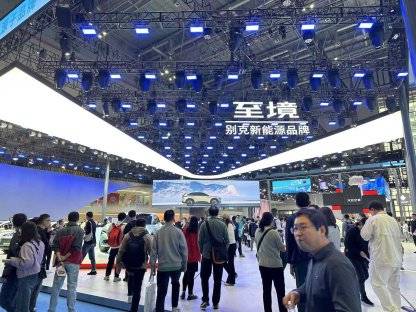

然而,在2025年的上海车展上,合资车企展现出了全新的面貌。他们不仅放下了身段,主动拥抱中国市场,还积极推出全新的新能源序列和品牌,以实际行动向外宣示转型的决心。例如,上汽通用汽车别克推出了全新高端新能源子品牌“至境”,东风本田也推出了独立新能源品牌“灵悉”。这些新品牌的推出,标志着合资车企在新能源汽车领域迈出了重要的一步。

除了推出新品牌,合资车企还与本土企业深度合作,补齐智能化短板。上汽奥迪推出的两款新车搭载了华为乾崑智驾方案,东风日产N7则搭载了与Momenta联合开发的高阶辅助驾驶系统。这些合作不仅提升了合资车企的技术实力,也让他们更好地适应了中国市场的需求。

在车展现场,合资品牌展台的人流量相比往年更加火爆。除了前来看展的中国消费者们,还有许多来自中东地区的经销商。他们被合资车企推出的新车型和新技术所吸引,希望将这些产品引进到自己的市场。例如,别克以其豪华和舒适的特性满足了中东消费者的需求,当别克推出更适应当地市场的插混和增程式动力的车型时,中东经销商纷纷前来寻求合作。

回望历史,2005年的上海车展是合资车企的天下。那时,合资车企凭借强大的技术实力和品牌影响力,牢牢占据市场的主导地位。然而,随着自主品牌技术的突破和政策的支持,自主品牌在上海车展上开始崭露头角。虽然当时合资车企仍然占据市场的主导地位,但危险的信号已经悄然来临。

近年来,自主品牌凭借电动化和智能化的先发优势,实现了“弯道超车”。以比亚迪、小鹏为代表的自主品牌,不仅在国内市场占据一席之地,更开始向欧洲等市场输出产品和技术。与此同时,合资车企的市场份额却不断下滑。到2024年,合资品牌的市场份额已经不足35%,与十年前的辉煌时期形成了鲜明的对比。

面对市场的变化和自主品牌的崛起,合资车企开始意识到战略误判和错失良机的后果。他们开始调整战略,加大在新能源汽车领域的投入和研发。例如,上汽通用汽车泛亚汽车技术中心开发了一款名为S-DHT的双电机P1+P3架构的混动驱动产品,拥有2挡变速箱,相比传统车能显著降低油耗。这一技术的推出为上汽通用在新能源汽车领域的发展奠定了坚实的基础。

为了夺回市场的主导权,合资车企不仅加大了在新能源汽车领域的投入和研发,还开始倾听消费者的需求并提供符合市场定义的产品。他们不再依赖“外方的技术输入+适应性的本土化改造”的研发路径,而是将产品定义权移到中国来。例如,上汽大众开启了合资2.0的时代,与1.0时代最大的区别就在于把产品定义权移到中国来;宝马则在中国设立除德国外最大的研发中心,新世代车型的操作系统70%代码由中国团队编写。

在研发自主权扩大的背景下,合资车企的供应链朋友圈也迎来了锐变。他们开始与核心的链路企业和头部供应商一起合作共同研发、共同验证。例如,大众集团宣布与小鹏联合开发下一代电子电气架构;奥迪即将推出全新A5L与Q5L燃油车型全球首度搭载华为乾崑ADS 3.0智能驾驶系统。这些合作不仅提升了合资车企的技术实力,也让他们更好地适应了中国市场的需求。

尽管合资车企展现出破釜沉舟的决心,但转型之路仍布满荆棘。合资研发投入的可持续性是一个隐忧。如何平衡研发投入和盈利水平也是合资企业面临的重大挑战。虽然整合了中国技术但仍需平衡“外系基因”与本土需求。对于这些挑战,合资车企需要保持清醒的头脑和坚定的决心,不断调整和优化战略以适应市场的变化。

在上海车展的舞台上,合资车企正经历着前所未有的变革和挑战。然而,他们并没有放弃而是选择了迎难而上。通过推出新品牌、新技术和深度合作等方式,他们正在努力夺回市场的主导权。虽然未来的道路仍然充满不确定性但合资车企已经展现出了强大的斗志和决心。