在电商江湖中,一场围绕“闪购”的战役悄然升级。美团,这个以餐饮外卖起家的巨头,早在七年前便以“闪购”之名,在即时零售领域默默耕耘。有趣的是,“闪购”二字,如今几乎成为了除餐饮外即时零售业务的代名词,而这与美团的深耕细作密不可分。

回溯历史,“闪购”一词最初并非如此定义。在互联网的早期叙事中,它更多关联着品牌商品的折扣甩卖,吸引用户迅速下单。美国的Gilt Groupe,作为国内“闪购电商”的先驱模板,通过电子邮件发布折扣信息,引领一时风尚。而在国内,唯品会和聚美优品,才是那个时代“闪购”的代名词。

然而,商业世界的规则,向来是谁影响当下,谁便拥有定义权。随着美团、京东、淘宝等巨头的相继入局,闪购的内涵已悄然变化。人们不禁要问,闪购与昔日的外卖、电商究竟有何不同?为何大厂们纷纷高调进军即时零售?它们争夺的,仅仅是即时零售市场吗?

我的闪购记忆,始于无数个深夜的紧急采购:耳机、乌龟用的桶装水、体重秤的7号电池……每一次深夜的“救急”,都让我对那个24小时营业、无所不能的“小仓生活”充满好奇。在美团、京东、淘宝的闪购大战中,小仓生活、海豚购等线上超市,成为了商品供给的中流砥柱。它们,被行业形象地称为“闪电仓”。

为了探寻闪电仓的真面目,我踏上了一场寻找之旅。在一位老练骑手的指引下,我穿过曲折的楼道,终于找到了隐藏在大厦深处的“小仓生活”。那里,商品被密密麻麻地摆放在货架上,店员在狭窄的空间中穿梭拣货,外卖员频繁进出,忙碌而有序。

小仓生活的创始人金燕曾透露,每个前置仓的SKU数量均超过4000,且核心商品与其他渠道的重叠度仅约40%。这里,不仅满足了消费者的紧急需求,更以极致的空间效率和人员利用率,实现了低成本的运营。闪电仓,正是闪购业务催生的特殊商家形态。

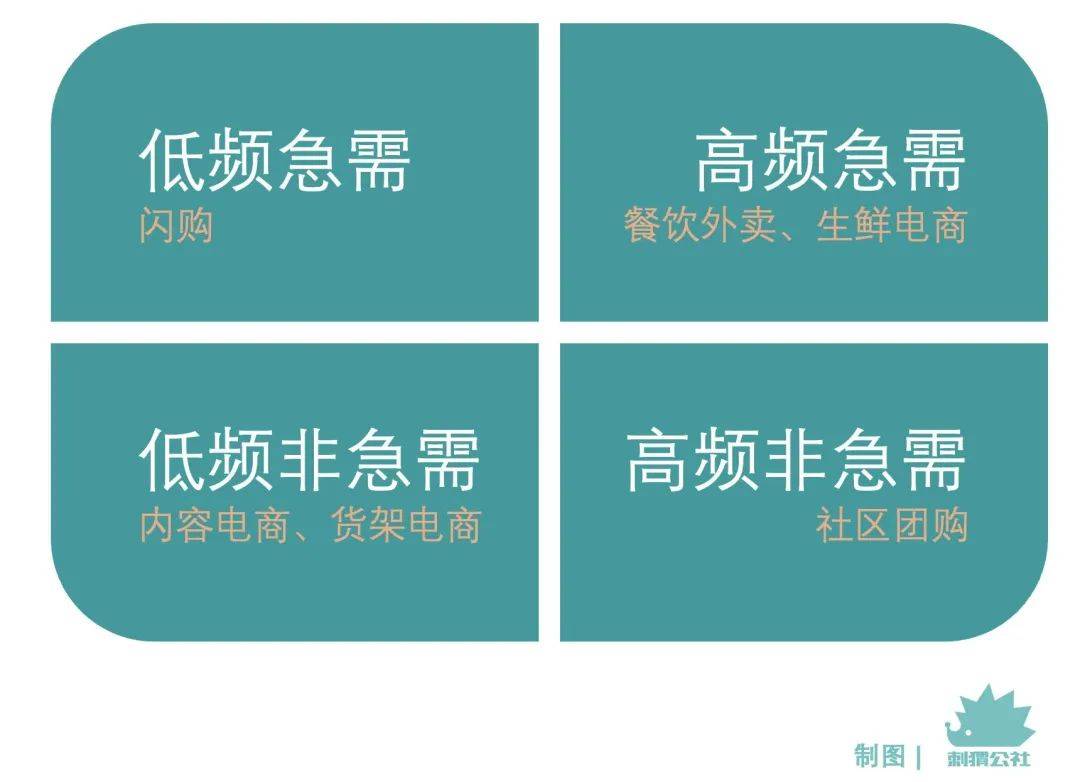

大厂们纷纷入局闪购,背后有着深刻的逻辑。在消费频次与急迫程度的坐标系中,闪购满足了用户“低频但急迫”的需求。如旅行时忘记带卸妆油,点一单闪购,半小时即可到手。这一需求,虽然体量不大,但随着即时零售市场的不断扩大,其潜力不容小觑。

大厂们对闪购的投入,不仅是对新业务的探索,更是对现有业务边界的拓展。美团、京东、淘宝等巨头,拥有骑手和商家资源,自然成为闪购业务的主力军。它们通过闪购,不仅增加了新的增长点,更巩固了自身在电商领域的地位。

值得注意的是,京东和淘宝在闪购业务上的策略,透露出它们对即时零售市场的深远考量。京东整合小时达和京东到家,推出“京东秒送”,并高调进军餐饮外卖行业;淘宝则将小时达升级为闪购,并在首页全量上线。这些举措,不仅是对即时零售市场的争夺,更是对电商平台基本盘的守护。

随着闪购市场规模的扩大,消费者的购物习惯也在悄然变化。原本在电商平台购买的低频商品,如今可能因闪购的便捷而转向即时零售。为了留住用户,京东和淘宝需要在自家平台上也能满足用户的即时需求。

在这场即时零售大战中,大厂们不仅争夺市场份额,更在探索业务边界的无限可能。它们通过闪购等业务,不断向其他象限扩展,力求在用户的任何消费场景下都能占据一席之地。而这一切的背后,是中国零售市场不断向前迈进的步伐。