在中国航天领域,一项关于微纳卫星操作系统的创新标准近日获得了重要认可。中国宇航学会标准化分会正式审查通过了《基于开源轻量系统的星载实时操作系统通用要求》与《基于开源鸿蒙轻量系统的星载实时操作系统开发实践》两项宇航团体标准项目。

这两项标准的核心在于提出了一套适用于微纳卫星的开源鸿蒙(OpenHarmony)轻量系统星载实时操作系统。它不仅详细解释了相关术语,还明确了从源码获取到移植、裁剪的全流程操作规范,为星载实时操作系统的开发提供了明确的实践指导,并为微纳卫星操作系统建立了统一的标准框架。

随着微纳卫星星载计算机系统的日益复杂,传统的操作系统因平台规模限制而难以适用。在这一背景下,于晓洲团队在“大连1号-连理卫星”项目中首次成功应用了基于国产芯片的高可靠性开源鸿蒙实时操作系统。这一创新不仅实现了软硬件的全国产化替代,更为全球航天器操作系统领域带来了新的选择。

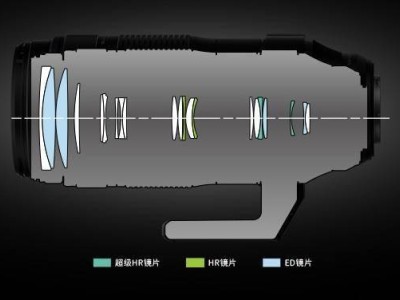

“连理卫星任务实践充分证明了开源鸿蒙实时操作系统的优势。”于晓洲表示,在卫星释放入轨后,系统响应速度与可靠性均得到了显著提升。卫星还成功验证了实时操作系统、绿色无毒硝酸羟胺推进系统等创新技术,并按计划拍摄了大量高分辨率遥感图像。

目前,已有多个微纳卫星任务采用了这一基于开源鸿蒙轻量系统的星载实时操作系统,包括星众空间卫星、“金紫荆”系列卫星、爱太空科学号、航升卫星以及中国科学院微小卫星技术创新研究院的“电磁双星”等。这一操作系统的广泛应用不仅丰富了航天器的使用场景,还促进了开源鸿蒙社区的繁荣发展,实现了开源鸿蒙在航天领域的深度应用。

这两项标准由大连理工大学于晓洲教授领衔的微纳卫星与深空探测团队牵头起草,并得到了中国科学院微小卫星技术创新研究院、清华大学、上海宇航系统工程研究所、星众空间(嘉兴)科技股份有限公司等多家单位的积极参与和支持。

参与标准起草的单位还包括中国宇航学会、中国东方红卫星股份有限公司、武汉大学、哈尔滨工业大学、北京理工大学、西北工业大学、深圳开鸿数字产业发展有限公司、长光卫星技术股份有限公司、北京爱太空科技发展有限公司以及航天创客(北京)科技有限公司等。

这一系列标准的通过和实施,标志着中国在微纳卫星操作系统领域取得了重要进展,为全球航天技术的发展贡献了中国智慧和力量。