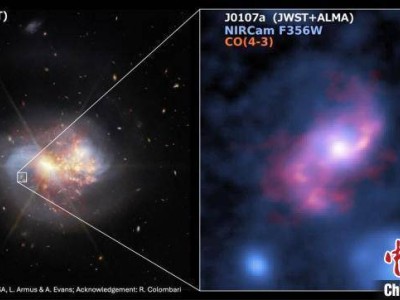

中国科学技术大学的一项突破性研究成果近日引起了国际天文学界的广泛关注。该校王慧元教授带领的研究团队,在深入观测中意外揭露了弥散矮星系前所未有的成团现象,这一发现直接证实了长久以来宇宙学中一个神秘而重要的假设——“暗物质晕集聚偏置”。相关研究成果已正式发表于《自然》杂志。

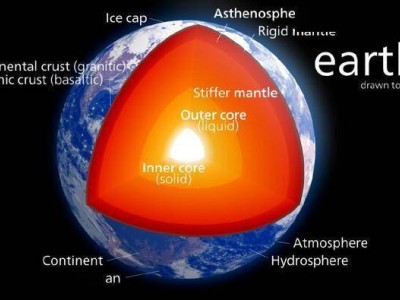

暗物质,这一难以捉摸却又无处不在的神秘存在,一直是宇宙学研究的核心议题。它虽不可见,却通过引力作用深刻地影响着宇宙的结构与星系的演化。暗物质粒子在引力的牵引下聚集,形成所谓的暗物质晕,星系便是在这些暗晕的引力作用下诞生并成长。而暗晕在宇宙中的分布并非均匀,它们往往倾向于“抱团”出现,这便是“暗晕集聚偏置”现象。

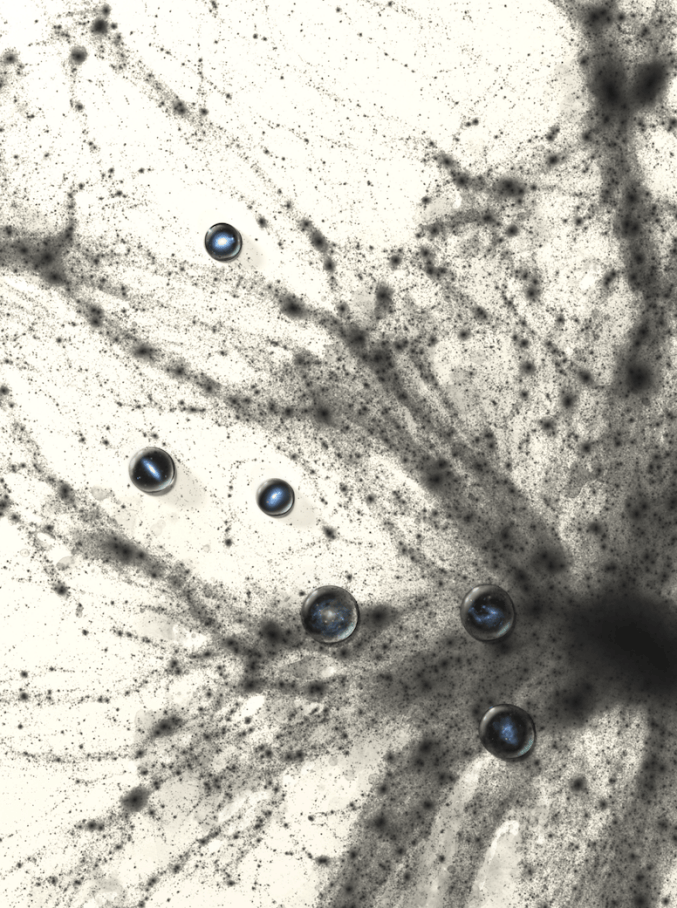

在斯隆数字巡天项目(SDSS)提供的光学数据中,王慧元团队发现了令人惊讶的现象:与以往认知中大质量星系更倾向聚集不同,此次观测到的弥散矮星系却展现出强烈的成团趋势,而致密矮星系则相对孤立。这一发现与以往基于大质量星系样本得出的结论大相径庭,激发了研究团队深入探究的兴趣。

尽管宇宙结构形成理论早已预言了“暗晕集聚偏置”的存在,但此前一直缺乏确凿的观测证据来支持这一理论。王慧元团队的发现,无疑为这一理论提供了强有力的实证支持,填补了观测领域的空白。此次观测结果的高置信度,使得“暗晕集聚偏置”现象不再仅仅是理论上的推测,而是成为了宇宙学研究中一个不可忽视的重要事实。

在进一步探索中,研究团队发现,现有的标准冷暗物质模型(CDM)在解释这一新发现时遇到了困难。他们尝试了多种星系形成的物理机制,但均未能有效解释弥散矮星系的成团现象。然而,一种考虑暗物质自相互作用的替代模型(SIDM)却展现出了独特的优势。SIDM模型不仅能够很好地解释暗晕的“年龄”与星系密度之间的关联,还为理解矮星系的形成机制及其在大尺度上的成团分布提供了新的视角。

王慧元教授表示,此次研究不仅挑战了现有的星系形成模型,更为理解暗物质的本质提供了新的线索。这一发现无疑为我们揭开暗物质的神秘面纱迈出了重要的一步,也为未来的宇宙学研究开辟了新的方向。