比亚迪在2025年初震撼发布了其名为“天神之眼”的智能辅助驾驶系统,该系统以三大版本覆盖广泛价格区间,从经济型10万元车型到豪华百万元级车型一应俱全。

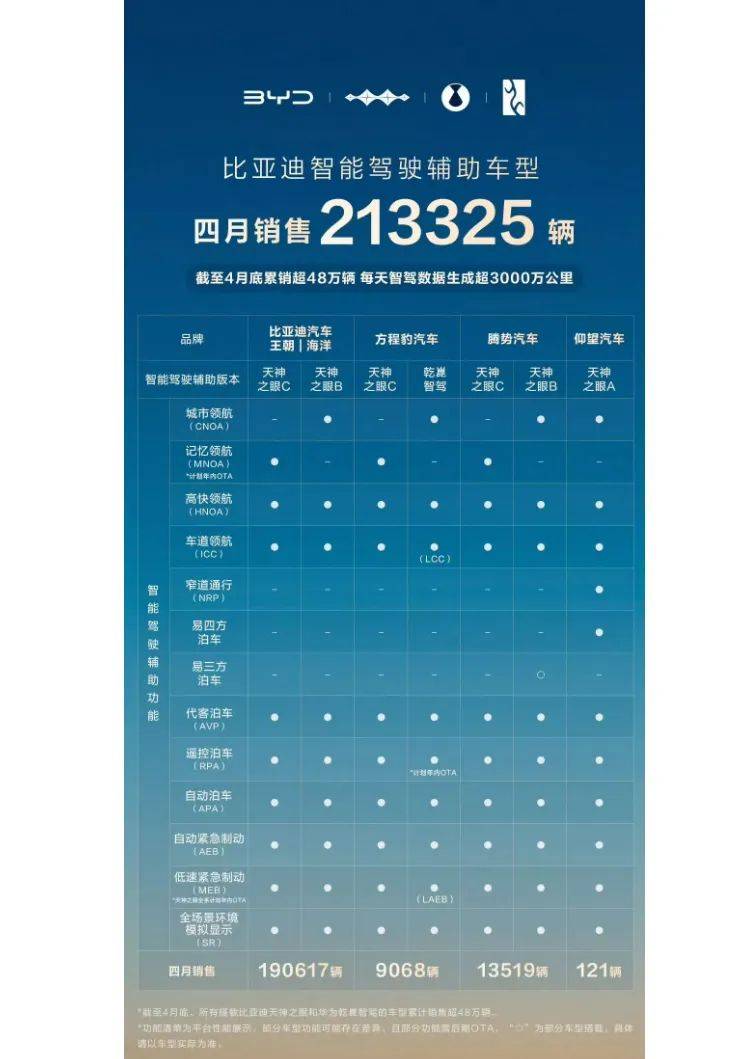

仅仅数月之后,比亚迪的销售数据便揭示了“天神之眼”的巨大市场潜力。2025年4月,比亚迪售出21.3万辆搭载智驾系统的车型,这一数字占当月总销量的71%。回溯至2024年底,智驾车型在总销量中的占比还仅为51%,这一增速令人瞩目。

比亚迪此番在科技转化效率上的成功并非偶然,而是基于其强大的制造体系,以及研发、市场洞察和销售策略的完美协同。那么,比亚迪究竟是如何实现这一飞跃的呢?

首先,比亚迪凭借其全球最大的新能源汽车制造体系,实现了规模化生产,从而在核心零部件采购中获得了议价权优势。这一优势使得“天神之眼”系统能够通过分层配置策略,将激光雷达等高昂成本在不同价格带的车型中有效摊薄。例如,C版本采用了纯视觉方案,结合比亚迪自研的传感器融合算法,成功降低了成本,使得智驾系统在经济型车型中成为标配成为可能。

其次,比亚迪的智能科技护城河得益于其独特的“数据-算法-硬件”闭环。其系统中枢“璇玑架构”得到了440万辆L2级车辆的实时数据支持,这些海量数据使得比亚迪能够快速优化复杂功能,如城市博弈变道和泊车场景识别等。

比亚迪还构建了覆盖广泛价格区间的品牌矩阵,精准捕捉了国内70%消费者集中于20万元以下细分市场的需求。通过将“天神之眼”系统下沉至经济型车型,如海鸥等,比亚迪不仅打破了“智驾即高端”的行业定式,还通过规模化用户基数推动了技术升级,实现了一条“以量养技”的路径。

比亚迪的智能辅助驾驶系统与其电动化生态深度绑定,形成了“三电+智驾”的一体化方案。例如,超级e平台的兆瓦闪充技术解决了用户对辅助智能驾驶高能耗的焦虑,而云辇-Z等底盘控制系统则为智驾执行层提供了硬件支持,使用户感知到智能化是电动化进阶的必然产物。

比亚迪之所以能够实现“天神之眼”系统的快速市场渗透,不仅在于其制造方的多方有机联动,更在于其精准捕捉了市场需求。根据Canalys的报告,2024年中国市场L2级及以上功能渗透率仅为18.6%,其中高速NOA和城市NOA的渗透率更低。比亚迪通过实施硬件分层和算法统一,成功捅破了价格天花板,使得更多消费者能够享受到智能辅助驾驶的便利。

比亚迪还从万千需求中拎出了三个极其重要的痛点:泊车场景、拥堵博弈和安全冗余。通过解决这些痛点,“天神之眼”系统获得了市场的广泛认可。例如,易三方泊车功能解决了中国城市车位狭窄的问题,而合流路口的主动加速试探算法则提升了通行效率。激光雷达与视觉融合的双重校验也规避了纯视觉方案在恶劣天气条件下的失效风险。

比亚迪在推广“天神之眼”系统的过程中,特别注重城乡地区的覆盖。通过“低配不低能”的策略,比亚迪使得下沉市场用户能够以燃油车价格获得智能体验,从而重构了行业价值标准。这一策略不仅让经济型车型用户获得了惊喜,也让豪华车型用户获得了满意,实现了惊喜和满意的并轨。