华为鸿蒙智行战略在汽车行业引发的波澜,正逐渐显现出其复杂多面性。去年,鸿蒙智行以五界齐发的姿态震撼登场,一时风头无两。然而,时过境迁,今年舞台上似乎只剩下了问界这一主角,其余四界悄然隐退至幕后。

智界的销量从巅峰时期的月销1.5万辆急剧下滑至仅3000辆,即便是鸿蒙系统的强大背书,也难以扭转其颓势。这一现状不禁让人质疑,华为这套汽车生态打法,是否真的行之有效?

市场上有声音认为,奇瑞是拖后腿的一方。但仔细审视数据,即便是奇瑞推出的星纪元ET,也未能接住智界下滑的市场份额。奇瑞方面虽表示“有分歧听华为”,看似给足了面子,但问题的根源显然不在车型本身,而在于双方的合作机制。

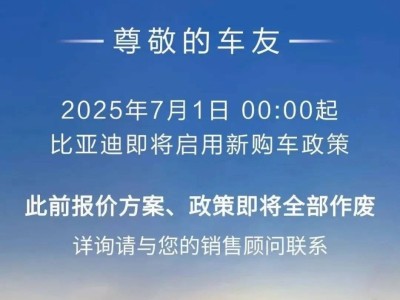

华为今年对销售渠道进行了大幅调整,问界被单独分出,享受高规格的“四界店”待遇,但这类店铺占比不到10%。其他弱势品牌则被边缘化,被分配到“二界”“三界”,美其名曰精准聚焦,实则导致流量大幅减少。问界独享红利,而其他“界”则连汤都喝不上。

过去,华为采用“并网销售”模式,虽然粗放,但问界的高人气能带动其他车型跟风成交。如今的调整,却让智界等品牌自断客源,销量进一步下滑。合作车企心中对此早已有数,只是未曾言表。

鸿蒙生态的核心问题,在于试图通过“技术封装”复制商业成功。问界与赛力斯走得近,是“绑死”的亲密路线,而其他品牌如智界,不过是“投缘”的合作伙伴。这种亲疏有别的待遇,导致合作中的不平等。

赛力斯能够放下架子,全盘接受华为的指挥,但北汽、上汽、奇瑞等国企能做到吗?面对KPI考核、主业边界、资源协同等多重约束,统一指挥几乎是不可能的。华为试图将“智能化成功模型”套用到所有合作伙伴身上,但每家车企的战略诉求各不相同,这注定了合作的复杂性。

如今的鸿蒙智行,看似是一个联盟,实则内部矛盾重重。问界独占资源高地,其他品牌连话语权都难以保障。品牌未稳,产品未立,合作关系也逐渐陷入僵局。这与其说是生态,不如说是各自为政的集团军在打游击。

鸿蒙智行的真正困境,不在于销量本身,而在于其“复制逻辑”的失效。问界之所以成功,是因为得到了华为“全托管、全投放、全资源”的支持。但当华为无法对所有品牌做到“全面掌控”时,其他品牌就成了半成品商业试验。

最讽刺的是,智界背后的奇瑞,作为最像“民企”的合作伙伴,却摔得最惨。这并非奇瑞不努力,而是合作从一开始就不是对等博弈。所谓的双赢,实则只有一方独赢;所谓的生态,实则只是单点成功。

再看如今的“鸿蒙五界”,问界一骑绝尘,其余四界只能在边缘徘徊。渠道收缩、流量断供、合作焦灼,一切的低效与分裂都直接体现在销量上。问界越成功,其他品牌就越难生存,生态开始自我消耗。

华为若想继续在汽车领域“赋能产业”,就必须调整协作模式,重构资源配置逻辑。不能既要车企自主,又要求其百分百听话;也不能只喂饱问界,而让其他品牌自生自灭。华为的车圈帝国梦,只有五界共同壮大,才能实现真正的生态共赢。否则,再多技术的加持,也只是一场泡沫下的独角戏。