近期,OpenAI正面临着自成立以来最为严峻的内部动荡。这家人工智能领域的巨头,在2025年6月底遭遇了前所未有的双重打击:一方面,meta发起了一场“人才闪电战”,短短一周内从OpenAI挖走了至少7名核心研究员;另一方面,OpenAI宣布了公司成立以来的首次“停摆”,要求员工在6月30日至7月6日期间居家办公,管理层则紧急应对人才流失危机。

这场风波不仅将OpenAI内部管理问题的积弊暴露无遗,更凸显了当前AI行业竞争的白热化状态。顶尖人才已成为比算力更为稀缺的战略资源。meta为吸引顶尖研究员,不惜开出高达1亿美元的签约奖金,OpenAI首席研究官Mark Chen将这一系列挖角行为形象地比喻为“有人闯进我们的家偷东西”。

2025年6月28日,Mark Chen向全体员工发送了一封措辞严厉的备忘录,这封邮件如同一枚炸弹,炸开了公司内部长期积累的矛盾。他在邮件中表示,OpenAI正在积极调整薪酬体系,并探索创新方式来认可和奖励顶尖人才,以此回应meta的挖角行为。据公开信息,至少有7位参与GPT-4系列模型开发的关键人才已转投meta,其中不乏华人科学家。

OpenAI的应对措施反映了问题的紧迫性:除了承诺调整薪酬结构,公司还宣布了为期一周的“停摆”。尽管名义上是为了缓解员工每周80小时的超负荷工作压力,但据知情人士透露,管理层的真实意图是防止离职传言在办公室内进一步扩散,避免造成更大范围的人心动荡。

事实上,这场人才危机的种子早在2024年就已埋下。随着OpenAI从纯粹的研究机构向商业化实体转型,公司内部逐渐形成了两大阵营:以CEO山姆·奥尔特曼为首的商业化派主张加快产品迭代与盈利步伐;而以首席科学家伊利亚·苏茨克沃为代表的安全派则坚持认为,AGI(通用人工智能)的研发应优先考虑伦理风险。随着苏茨克沃、联合创始人格雷格·布罗克曼、CTO米拉·穆拉蒂等多位元老的离职或长期休假,OpenAI最初的11人创始团队到2025年初仅剩3人仍在职。

战略摇摆与领导层的变动使OpenAI逐渐失去了技术的纯粹性。据内部人士透露,奥尔特曼要求“每隔几个月就要有重磅产品发布”,这导致研究人员疲于奔命,忙于应对短期目标。曾主导ChatGPT开发的John Schulman离职时坦言,他渴望“重返实际技术工作”,这无疑是对OpenAI日益严重的官僚化倾向的一种委婉批评。而Mark Chen在备忘录中强调“需要专注于真正的目标——探索如何将计算能力转化为智能”,这实际上是对公司过去一年多商业化路线的否定,这种自我否定恰恰反映了公司战略的混乱。

薪酬体系的不合理进一步加剧了人才流失。尽管OpenAI的估值高达1500亿美元,但其独特的“利润封顶”结构限制了员工的回报。这种扭曲的激励机制使OpenAI难以与meta等竞争对手的天价报价相抗衡。当奥尔特曼在播客中透露meta提供的丰厚待遇时,他或许没意识到,这番言论反而促使更多员工开始认真考虑自己的市场价值。

OpenAI的困境本质上反映了其非营利初心与商业现实的冲突。设立营利性子公司的初衷是为大规模融资铺路,但微软130亿美元的投资后,公司逐渐陷入“为投资人创造回报”与“安全开发AGI”的双重目标难以兼顾的困境。2024年启动的重组计划更是彻底倒向商业化,直接导致安全派高管的集体出走。

与此同时,meta的“复仇式挖角”行动在硅谷掀起了轩然大波。2025年6月中旬,meta对数据标注公司Scale AI的143亿美元投资震惊了整个行业,并成功将28岁的创始人Alexandr Wang招致麾下,委以“首席人工智能官”的重任。两周后,meta宣布成立“meta超级智能实验室”(MSL),整合FAIR研究团队、Llama模型开发组等AI资源,由Wang全权负责。而MSL的核心人才正是从OpenAI挖来的。

扎克伯格亲自操盘的挖角行动效率惊人。据参与谈判的消息人士透露,meta CEO不仅亲自整理全球顶尖AI研究员名单,还在加州帕洛阿尔托和太浩湖的住所与候选人会面,甚至为关键人才开辟了免面试的“绿色通道”。这种“CEO直聘”模式极大缩短了决策链条,从首次接触到正式签约,部分案例仅用72小时就完成了全部流程。这种雷厉风行的作风与OpenAI的官僚化形成了鲜明对比,对长期受困于繁文缛节的研究员极具吸引力。

meta的挖角战术并非简单的“金钱攻势”,而是精准打击OpenAI的技术命脉。被挖走的11人中,有7人来自OpenAI,且集中在多模态模型、语音交互、强化学习等关键领域。这些人才的流失不仅会延缓OpenAI o系列轻量模型的迭代速度,更可能中断其多模态技术的连续性发展。

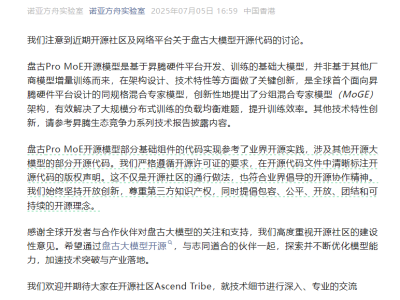

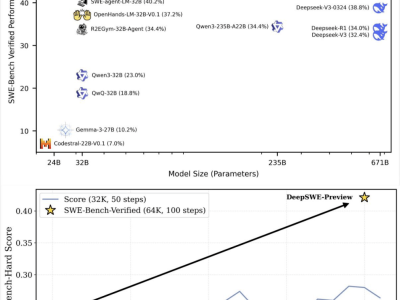

值得注意的是,meta的“人才掠夺”战略早有预兆。2025年初,其自研大模型Llama 4表现不及预期,被中国公司DeepSeek等竞争对手超越。内部人士称,扎克伯格对此“非常沮丧”,随即调整AI战略方向,决定通过吸纳顶尖人才实现多点突破。

meta的挖角行动也暴露了硅谷人才流动的制度环境。加州法律禁止竞业协议,这使得科技公司几乎无法阻止员工跳槽至竞争对手。AI研究社区存在强烈的“同门效应”,此次被挖的OpenAI研究员中,多人有谷歌DeepMind或斯坦福背景,这种基于共同教育、工作经历形成的信任关系远比公司忠诚度更稳固。

面对舆论的质疑,meta CTO安德鲁·博斯沃思回应称,奥尔特曼的说法“不诚实”,并非每个人都能拿到1亿美元的签约奖金。然而,meta为挖角支付的薪酬包仍远高于OpenAI的现有水平,对被挖的研究员而言,这无疑是一个质的飞跃。

扎克伯格的这场人才闪电战,本质上是对meta技术路线的一次基因改造。通过引入OpenAI系人才,meta希望弥补自身在生成式AI应用层的短板。而Scale AI的数据标注能力与Wang领导的算法团队结合,可能孕育出不同于GPT的技术路径。

随着OpenAI与meta的人才争夺战愈演愈烈,一个更宏观的趋势正在显现:全球AI产业已进入“人才通缩”时代。麦肯锡的预测显示,到2030年中国AI人才缺口将达400万,而美国顶尖AI研究者的平均培养成本已超过200万美元/人。这种供需失衡造就了畸形的“卖方市场”,算法工程师和深度学习岗位的月薪水涨船高。

人才争夺的白热化催生出清晰的行业“鄙视链”。OpenAI、Anthropic和谷歌DeepMind等凭借雄厚财力与学术声望雄踞金字塔顶端;马斯克的xAI因激进的技术愿景快速崛起;meta则因Llama 4的失败稍逊一筹。第二梯队的亚马逊、苹果和微软常以“股权变现能力”为卖点吸引人才;而像Perplexity、Cohere这类独角兽则依靠创业激情与灵活机制参与竞争。

在这场人才战争中,AI人才的评价标准也在经历革命性重塑。传统基于工龄、职称的体系正被“AI年龄”(接触AI技术的有效年限)概念取代。未来的职场竞争,将越来越取决于开发者与AI协同进化的深度与广度。

企业间的“军备竞赛”进一步推高了顶尖人才的身价。微软、谷歌DeepMind等不惜抛出高额薪酬和即时奖金来吸引候选人。这种疯狂竞价导致入门级AI工程师的起薪已远高于传统软件工程师。

这场人才争夺战的深层次驱动力在于AI技术范式的转变。随着大模型进入“后摩尔定律”时代,单纯增加参数规模带来的边际效益递减,创新越来越依赖算法突破与工程优化,这两者都极度依赖人类智能。

教育体系与产业需求的结构性错配加剧了人才短缺。尽管全球已有超500所高校开设人工智能专业,但多数仍沿用传统计算机课程体系,培养的学生难以满足企业需求。

在这场没有硝烟的战争中,OpenAI与meta的应对策略折射出两种不同的技术哲学。meta选择“金钱换时间”,用天价薪酬快速填补技术短板;OpenAI则试图回归“使命驱动”,强调AGI愿景的纯粹性。然而,这两种路径孰优孰劣尚无定论。