在北京朝阳区的一个社区服务中心外,一张褪色的海报静静地贴在玻璃门上,上面是关于打车软件使用的教程。每天,72岁的李建国都会经过这里,心中暗自嘀咕:这些扫码、注册、绑卡的步骤,对他来说,比当年考驾照还要复杂。他的遭遇并非孤例,根据老龄办的调查数据显示,70岁以上的老年人在使用网约车服务时,叫车成功率仅为40%,远低于年轻人的90%。随着科技的飞速发展,3亿多的银发族似乎被甩在了数字鸿沟的另一边。

李建国们的日常出行面临着诸多挑战:复杂的软件操作如同解谜游戏,现金支付时常被司机拒绝,而在路边招手打车时,出租车往往亮着“空车”的标志呼啸而过。一项针对北京社区的调查显示,65岁以上的老年人平均需要11分钟才能完成一次网约车呼叫,其中23%的老年人最终因操作超时而失败。

这背后折射出一个严峻的数字断层。某打车平台的内部数据显示,老年用户的订单取消率是年轻人的4.2倍,而这并非因为他们善变,82%的取消订单是因为老年人“找不到上车点”或“不会修改目的地”。更为严重的是,传统出租车对老年乘客的隐性拒载率高达28%,司机们往往以“送老人去医院太耗时”或“搀扶摔倒可能要担责”为由拒绝搭载。

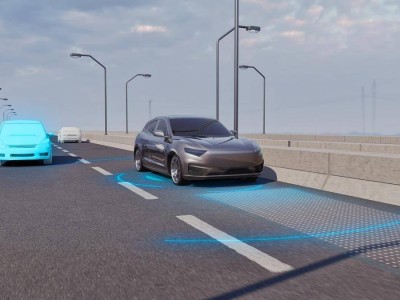

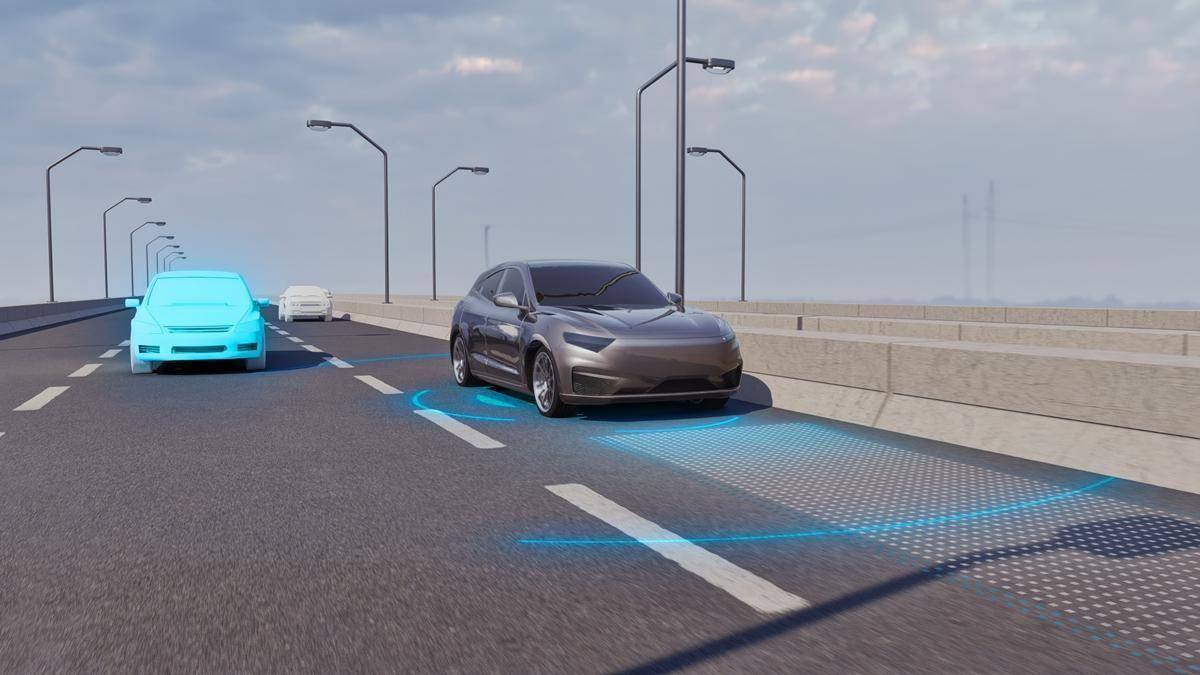

然而,在亦庄试点社区,一种名为银色叫车桩的新设备正在改变这一现状。老年人只需用老年卡轻触感应区,或对着麦克风说出目的地,3分钟内就会有无人车响应。而在武汉,百度Apollo测试的“招手即停”功能更为便捷,只需监测到老年人的举手动作,车辆就会自动靠边并语音确认目的地。

这种无人车的出现,不仅带来了便利,更体现了技术的安全性。搭载激光雷达的无人车能提前8秒预判老年人蹒跚过街的行为,其制动距离比人类司机缩短了60%。武汉交管的数据显示,在萝卜快跑运营半年的时间里,老年乘客的事故率为零,而同期传统出租车发生的涉老事故多达17起。交管部门的对比测试还发现,面对同一组老年受试者,出租车司机平均在询问2.3次后就表现出不耐烦,而无人车系统则可以重复应答48次而不降速。

这种无差别的服务正在创造新的可能性。某养老院利用无人车定期接送失智老人进行复查,护理主任发现,车辆每次停靠的位置都分毫不差,后门永远正对着台阶。如果张亚勤预言的5000万辆市场规模得以实现,那么每个县城都将能够拥有标准化的出行服务。

然而,尽管无人车带来了诸多便利,但仍有一些挑战需要克服。当前,单台无人车的造价高达150万,足够购买20辆燃油出租车。将激光雷达的成本降低到5000美元以下,某车企工程师表示他们花了7年的时间。根据《中国老年出行白皮书》显示,72%的老年人仍然坚持认为“没有司机盯着路况不踏实”,这种信任的建立需要时间。

法规的滞后也是一个明显的问题。当无人车为了避让突然冲出的孩子而撞上护栏时,责任应该由谁承担?是算法开发商、车辆所有者还是云服务商?目前,在39个自动驾驶试点城市中,仅有12个出台了具体的事故处理细则。

在上海的一个弄堂里,无人车最近新增了“代买早餐”的功能。张奶奶现在可以用买药剩下的零钱给孙子买粢饭团。这一细节印证了张亚勤的观点:“无人驾驶要跨越的不是技术高峰,而是人文海拔。”当AI司机开始理解老年人摸遍口袋找零钱的窘迫时,技术才真正开始弥合数字鸿沟。

科技的意义在于让每个人,包括李建国这样的老年人,都能体面地到达目的地。就像那辆在雨中多等待了3分钟的无人车一样,它不知道什么是数字鸿沟,只知道要把每一位乘客都平安送回家。