天津大学的研究团队携手西北农林科技大学,在生物电子学领域取得了突破性进展,他们成功构建了一个前所未有的“可吞服光电子胶囊-工程菌双向交流系统”,这一创新成果被形象地称为“菌-机接口”。这一系统实现了人类与肠道微生物之间通过光学信号进行直接交流,为肠道健康的智能化监测与调控开辟了新路径。

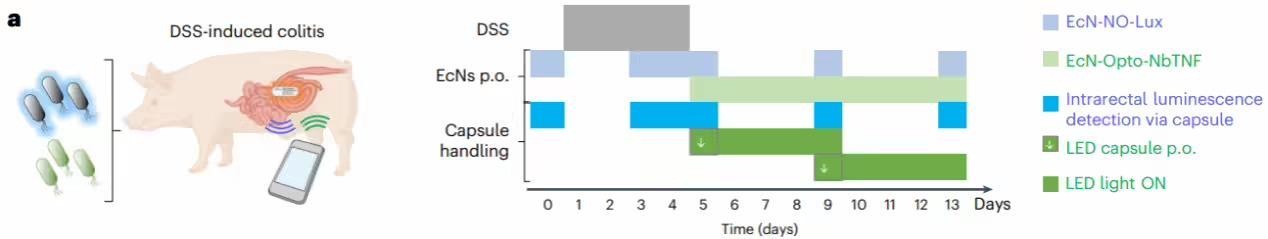

研究人员利用一种智能手机控制的电子胶囊,这种胶囊能够无痛、无创地进入猪体内,与肠道中的工程化细菌进行双向通信。在猪肠炎模型的实验中,该系统展现出其独特的优势:相比传统的粪便检测法,它能提前1至2天捕捉到肠炎信号。更令人振奋的是,通过远程调控,该系统还能有效缓解肠道炎症。

这项技术的核心在于构建了一种新型的“菌-机接口”,它不仅丰富了生物电子接口的类型,更为实现“人-机-菌交互”奠定了坚实基础。这一创新为肠道微生物的研究提供了全新的工具,预示着未来在结合人工智能和云技术后,将实现对肠道健康的动态、精准监测与调控,为肠炎等疾病的治疗带来革命性变化。

人体肠道内居住着数以亿计的微生物,它们与宿主之间存在着复杂的相互作用,深刻影响着人们的生命健康。然而,由于肠道环境的复杂性,对肠道菌群的研究一直面临巨大挑战。传统的检测与调控方法,如分析粪便菌群或口服益生菌等,往往在空间分布、时间精度等方面存在局限。

为了克服这些难题,研究者们设计了可吞服的电子胶囊,它如同深海探测器一般,能够深入肠道内部,对肠道微生物进行原位探索与交流。电子胶囊的发展经历了从最初的内镜拍摄到如今的多功能集成,其性能不断提升,已成为肠道研究的重要工具。

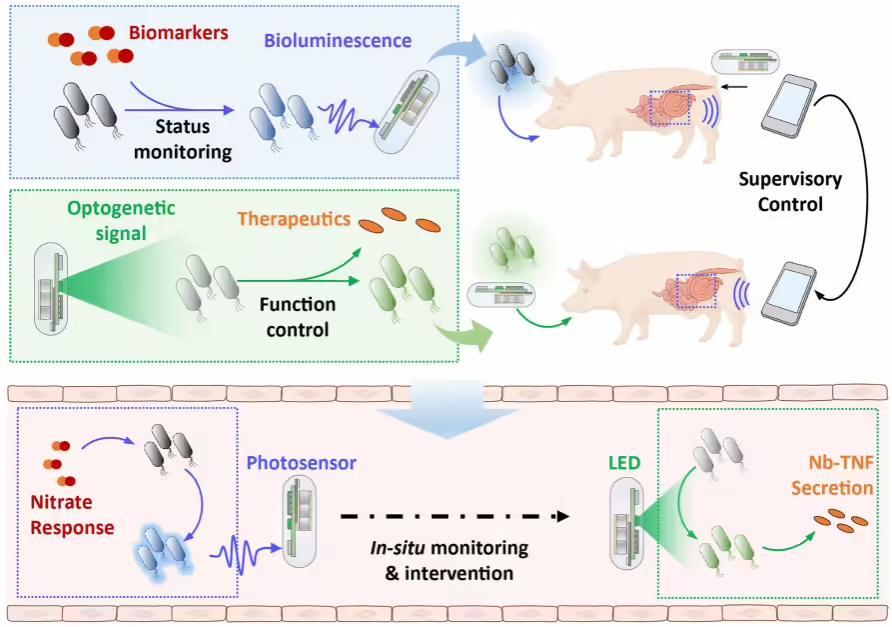

研究团队开发了三种不同的电子胶囊模式以适应不同应用场景。其中,“捕捞艇模式”用于原位采样,能够精准采集肠道特定部位的菌群;“观测艇模式”则携带工程菌,实时监测肠道疾病信号;“指挥艇模式”则实现了与微生物的双向交流,通过光学信号对微生物进行监测与控制。

为了实现人类与微生物之间的稳定、有效交流,研究人员选择光信号作为“加密语言”。他们利用基因工程技术改造益生菌,使其能在感知到肠炎标志物时发光。电子胶囊则携带光电传感器,能够“读懂”这些微弱的光信号,并将其转换为人类可理解的信息。同时,电子胶囊还能发出光学指令,控制微生物表达特定的基因,如分泌具有抗炎功能的蛋白质。

在猪肠炎模型的实验中,这一双向交流系统展现出了显著效果。通过工程菌到电子胶囊的信息传递,研究人员能够更早地接收到肠炎信号。而通过电子胶囊到工程菌的信息传递,他们则能够及时地控制肠炎的干预过程,有效缓解炎症。