当扎克伯格携第二代Rayban-meta智能眼镜以299美元定价席卷全球,不到一年便创下百万销量时,中国科技圈的AI眼镜争夺战已悄然进入白热化阶段。这场被业内称为"百镜大战"的竞赛,正吸引着从手机厂商到互联网巨头、从AR/VR企业到初创团队的全产业链入局。

小米AI眼镜项目负责人李创奇至今记得那个关键节点。2024年初,他将一份名为《小米可穿戴业务在眼镜品类的可行性思考》的报告拖进与雷军的内部沟通窗口,这个动作最终撬动了小米内部首个AI眼镜项目的正式立项。尽管此前已有"眼镜相机"和"音频眼镜"的试水,但这次雷军"pin"住文件的动作,标志着战略层面的明确转向。

meta的爆款产品成为关键催化剂。这款集成Llama模型、具备实时翻译和语音问答功能的智能眼镜,以48克重量和墨镜外观重新定义了产品形态。更令国内厂商振奋的是其商业验证——全球百万销量证明,AI眼镜可能成为继智能手机后的下一个消费级入口。阿里巴巴智能信息事业群终端业务负责人宋刚在WAIC2025上直言:"眼镜将成为人类新的感官中枢,催生个人数据量的爆发式增长。"

这场竞赛的入场者构成异常丰富。华为、小米等手机厂商凭借硬件基因和供应链优势快速布局;阿里、百度等互联网巨头则试图通过软件生态构建壁垒;雷鸟、Rokid等AR/VR企业寻求转型突破;更有闪极、In Air等数十家初创公司试图在细分市场突围。据行业统计,目前参与AI眼镜赛道的企业已超过80家,涵盖从芯片到代工的全产业链环节。

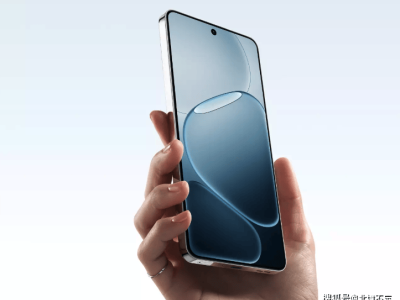

小米的应对策略极具代表性。项目代号"O95"启动后,团队从手机测试备件仓库辟出"小黑屋"作为临时指挥部,高峰时期调动上千人跨部门协作。这种"集中优势兵力"的打法,在定价策略上体现得尤为明显——雷军坚持将首发价定在1999元,与小米初代手机同价,首批10万副库存在20天内售罄。但李创奇透露,这个价格导致每台亏损数百元,目的在于快速建立市场认知。

初创企业的生存逻辑则截然不同。闪极科技COO陈攀坦言,作为从充电宝跨界的企业,他们必须在巨头尚未完全布局的窗口期抢占先机。2024年5月,这家公司抢先召开无产品发布会,4个月内完成A/A+轮融资,并从字节跳动挖来核心AI人才。这种"抢时间、抢人才、抢声量"的三线作战,最终换来首代产品24小时售罄5万台的战绩,但10万订单因产能爬坡延迟交付也引发争议。

供应链的成熟度成为决定生死的关键变量。歌尔股份产品经理指出,手机厂商在硬件研发、质量管理和底层交互方面具有不可替代的优势。这解释了为何小米相机部能将拍照速度优化至0.87秒,而初创企业闪极的同类产品需要近2秒。但陈攀认为这种差距正在缩小:"中国硬件供应链是开源的,代工厂最终会掌握优化能力。"

软件生态的构建呈现两条分化路径。大厂普遍将AI眼镜定位为手机配件,所有交互最终回流至手机应用;初创企业则试图构建独立操作系统。In Air创始人黄海透露,其空间操作系统的软硬件团队配比达2:1,闪极更是投入近40人开发Loomo OS。这种"去配件化"战略的背后,是避免与大厂同质化竞争的生存本能。

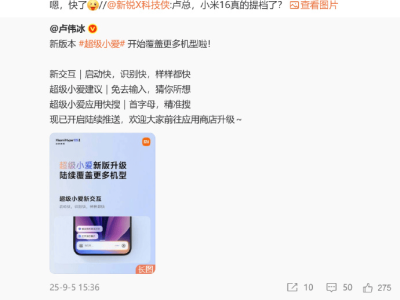

当前AI应用的差异化仍停留在效率提升层面。识别、整理、记忆、检索和翻译成为核心功能,但尚未出现移动支付级别的杀手应用。小米曾尝试创新AI应用场景,却始终在"寻找-否定"的循环中徘徊。李创奇认为,真正的突破点在于让AI助手更懂人类:"当芯片和模型进化到能感知快思考与慢思考,眼镜才可能成为独立的感官中枢。"

这场竞赛的拐点尚未到来。小米内部判断,供应链成熟后的年销量500万台是关键门槛。在此之前,所有参与者都在平衡战略卡位与战术克制——既要证明AI眼镜是面向下个时代的入口,又不能在未被验证的市场上过度投入。正如李创奇所说:"至少要确保不犯错误,在这个充满不确定性的赛道上,隐忍的平衡比激进的突破更重要。"