在浩瀚的宇宙中,地球以其独特的蓝色光环成为了生命的摇篮。从微小的微生物到拥有高度智慧的人类,地球上的生物种类繁多,构成了一个复杂而神奇的生态系统。作为地球上最有智慧的生物,人类自诞生以来便不断探索着世界的奥秘,如今已经能够走出地球,迈向宇宙的深处。

然而,当人类抬头仰望星空时,心中不免充满好奇:宇宙究竟有多大?除了地球生命,是否还存在其他外星生命?这些问题驱使着人类不断探索宇宙。科学家发现,太阳系只是宇宙中的一个小星系,而宇宙中存在着无数比太阳系更大的星系,天体数量更是数不胜数。地球作为一颗行星,其最独特之处便是孕育了生命。

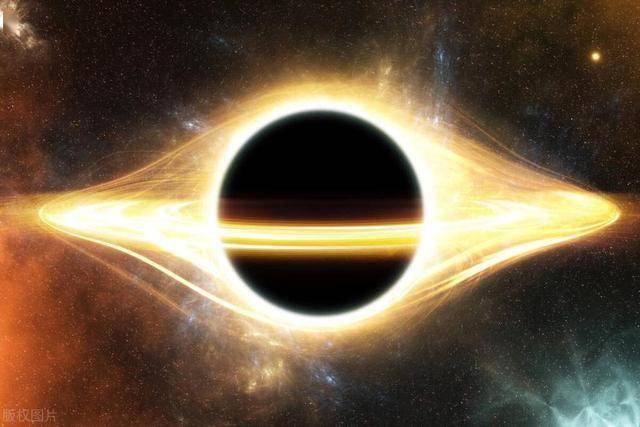

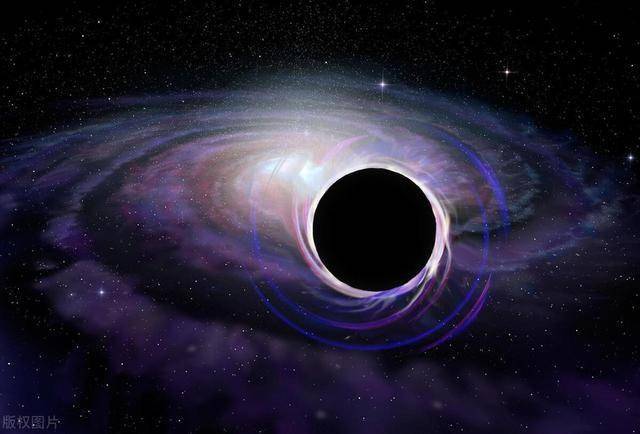

生命的出现为地球增添了无限色彩,而人类更是解开了地球上诸多奥秘。然而,宇宙中仍有许多未解之谜,如黑洞。早在1783年,英国业余天文学家米歇尔便提出了“暗星”的概念,认为宇宙中可能存在一种质量极大、连光线也无法逃脱的星星。这一推论比爱因斯坦的广义相对论早了134年。

随后,法国科学家拉普拉斯也在其著作《天体力学》中提出了“暗星”的概念,并给出了暗星最大半径的计算公式。1916年,爱因斯坦发表广义相对论,同年德国物理学家卡尔·史瓦西给出了黑洞引力场方程的第一个精确解,提出了“史瓦西半径”的概念。美国物理学家约翰·阿奇博尔德·惠勒后来将其命名为黑洞。

黑洞以其强大的引力吞噬着周围的一切物质,是宇宙中最强大的天体之一。关于黑洞的形成,科学家认为主要有三种方式:超新星爆发、宇宙大爆炸直接形成以及星体碰撞。在银河系中,绝大多数恒星级黑洞都是由大质量恒星发生超新星爆炸形成的;而像银河系中心那样的超大质量黑洞,则可能是宇宙大爆炸时直接形成的。

黑洞在宇宙中的作用不可忽视,大量天体都在围绕黑洞转动。太阳系也不例外,它正在以每秒240千米的速度围绕银河系中心转动。科学家研究发现,太阳系每围绕银河系转动一圈,与银河系中心的距离就会缩短2000光年。这意味着在大约32.5万亿年后,太阳系可能会被黑洞吞噬。

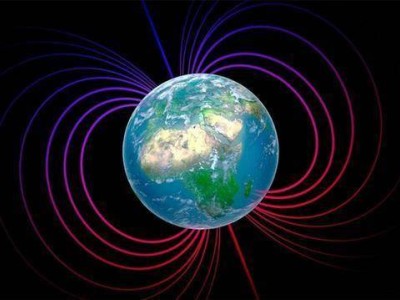

这一现象与引力息息相关。引力是宇宙中物体之间相互作用的基本力之一,它使物体之间相互吸引。牛顿的万有引力定律描述了两个物体之间的引力关系,而爱因斯坦的广义相对论则认为引力的本质是时空弯曲。在广义相对论下,太阳系正在围绕银河系做测地线运动,即向银河系中心的黑洞坠落。

除了太阳系向银河系中心黑洞坠落外,银河系本身也在围绕更大的星系结构移动。科学家在本超星系团中发现了一个巨大的引力源,距离银河系约2.5亿光年,质量约为太阳质量的5×10^16倍。这个引力源被称为巨引源,其具体性质目前仍在研究中。

在宇宙中,地球以每秒约630公里的速度飞行,但我们却丝毫感觉不到。这是因为我们缺乏静止不动的参照物来判断运动状态。地球自转和公转时,我们周围的物体如山川、河流等与我们有着相同的运行速度,因此我们无法感知到地球的运动。

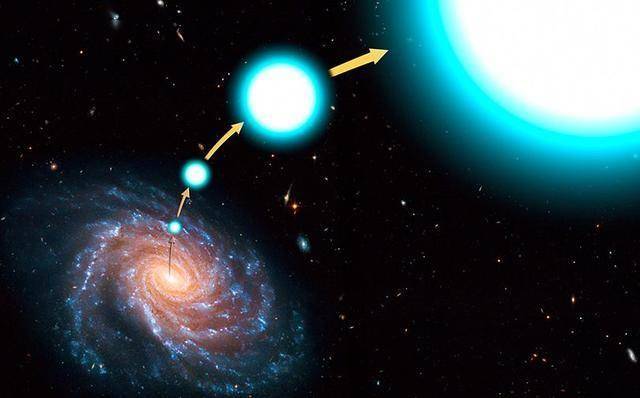

然而,在漫长的宇宙时间尺度上,地球和太阳系的命运将发生巨大变化。太阳的寿命约为100亿年,再过50亿年,太阳将经历红巨星阶段并最终变成白矮星。在此期间,太阳系格局将发生重大变化,水星、金星和地球可能会被太阳吞噬。

在约37.5亿年后,仙女座星系将与银河系发生碰撞。尽管这一碰撞听起来惊心动魄,但实际上对地球的影响微乎其微。因为两个星系之间的真空范围远大于天体分布范围,碰撞更像是两个星系的融合而非真正的碰撞。

面对这些宇宙奇观,人类不禁思考自身的命运。然而,在探索宇宙的同时,人类也面临着地球环境破坏的严峻问题。如果无法妥善解决这些问题,地球将不再适合人类居住。因此,人类在追求科技进步的同时,也必须保护好地球环境,以确保人类文明的持续发展。