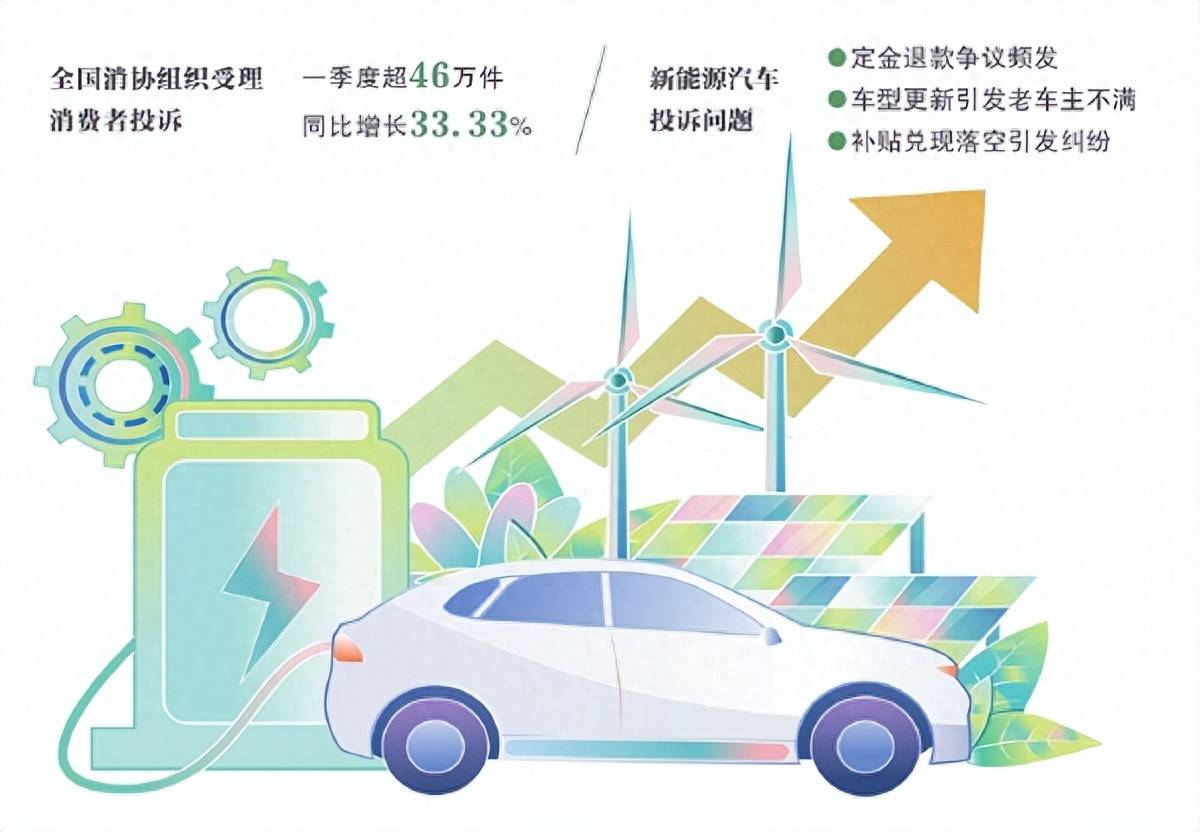

近日,中国消费者协会(中消协)发布了《2025年第一季度全国消协组织受理投诉情况分析》报告,揭示了本季度消费者投诉的新趋势。据统计,全国消协组织在此期间共接收到超过46万件消费者投诉,与前一年同期相比,这一数字激增了33.33%。

在各类商品投诉中,家用电子电器类、服装鞋帽类、日用商品类、食品类以及交通工具类成为投诉量最多的五大类别。值得注意的是,在具体商品投诉中,日用杂品、鞋、服装以及汽车及零部件的投诉量均有显著增长。

报告中特别提到了新能源汽车行业的三个主要问题:定金退款争议、车型更新引发的老车主不满以及补贴兑现纠纷。随着新能源汽车预售模式的普及,不少消费者在支付定金后,由于车辆交付延迟或配置与宣传不符而申请退款,但常被商家以订单不可更改为由拒绝,从而引发争议。车型更新迅速也成为消费者投诉的焦点,一些车主刚购车不久,厂家便推出更高配置、更优惠价格的新款车型,导致老车主心理失衡。同时,商家宣传中的补贴政策在实际交付过程中未能兑现,也引发了多起纠纷。

中消协还公布了一则典型案例,消费者孙先生在购买某品牌新能源汽车时,遭遇销售人员隐瞒车型即将停产及重大升级的信息,导致其在不明真相的情况下完成交易,蒙受损失。孙先生的经历并非孤例,随着新能源汽车市场的竞争加剧,车企为提升竞争力,加速产品迭代,但往往忽视了老车主的感受。

对此,中国汽车流通协会专家委员会成员颜景辉指出,新能源汽车市场的电子化趋势日益明显,对于新兴车企而言,迅速实现规模化交付至关重要。因此,车企通过不断迭代提升车型竞争力,但这同时也导致了老车主的心理落差。如何平衡车辆迭代与消费者权益,成为亟待解决的问题。

中消协强调,新能源汽车市场的竞争加剧、销售模式转变及产品更新速度加快,使得一些企业在营销和售后服务中出现不规范行为,从而引发纠纷。中消协呼吁新能源汽车行业企业应摒弃短视行为,强化合规销售和售后保障,建立消费者的长期信任。在销售协议中明确标注车辆配置、交付时间、退款条件等关键信息,并明示补贴政策的适用范围、申请流程及截止时间,避免隐瞒限制条件。

同时,中消协建议车企加大在价格变动和车型更新等营销环节的信息披露力度,平衡好企业自主经营与消费者体验之间的关系,切实维护消费者的知情权、选择权。这将有助于推动新能源汽车行业实现高质量、可持续发展。