发布 | ITBEAR

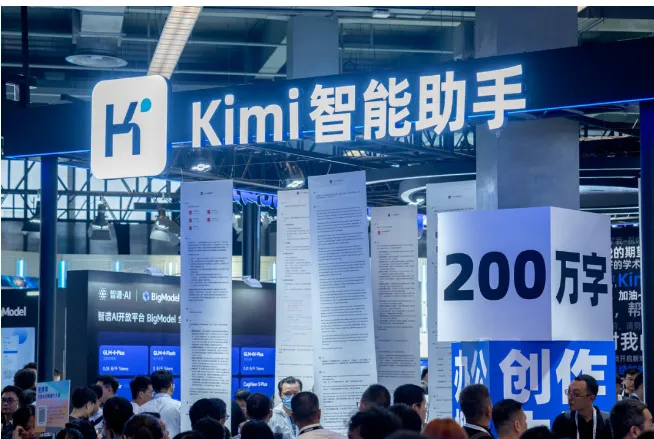

2025年5月12日,国内大模型初创企业月之暗面Kimi官方账号在小红书平台发起“21天打卡挑战”,鼓励用户结合平台热门AI内容创作趋势,深度体验Kimi长文本处理等核心功能。

挑战活动规则显示,用户需连续21天使用Kimi完成小红书热门AI任务,例如使用Kimi生成旅行攻略、拆解知识框架或创作爆款文案,就能兑换算力奖励和周边礼品。

这场看似普通的营销活动,背后却藏着AI大模型行业的一场战略转向:当“烧钱投流”的边际效益逐渐消失,Kimi选择与小红书联手,试图用内容生态的深耕破解商业化困局。

过去一年,AI大模型赛道堪称“冰火两重天”。一边是DeepSeek以“128k长窗口+低价策略”搅动市场,另一边是字节跳动、阿里等大厂掀起价格战,将推理算力毛利率打到负数。

而Kimi的母公司月之暗面,曾是这场竞赛中最激进的玩家——2024年单月投流费用超2亿元。但到了2025年第一季度,其投流预算骤降至1.5亿元,仅为上季度的三分之一。这一收缩并非退缩,而是转向更深的战场:与其用钱买用户,不如用内容留住用户。

01

从“流量收割”到“内容耕作”

Kimi的转型早有端倪。

2024年,小红书参与月之暗面10亿美元A轮融资,双方联合推出“AI新手村”活动,试水内容共创。一年后,合作升级为“21天打卡挑战”,目标直指用户黏性。

根据千瓜数据《2024小红书活跃用户报告》,小红书月活用户达3亿。双方的社区联动合作或为Kimi触达C端用户、提升品牌认知提供一定助力。

这场合作看似轻巧,实则暗藏深意。过去,Kimi的长文本处理能力虽强,但用户用完即走——2024年7月数据显示,Kimi的月访问量为2405万次,人均打开仅6次。

而小红书的社区属性恰好补足了这一短板:用户生成的旅行攻略、知识框架等内容,既能反哺模型训练,又能形成社交传播链。例如,Kimi近期接入财新传媒的宏观数据库,在财经垂类回答中自动标注数据来源,准确率提升28%。

更深层的逻辑在于成本重构。月之暗面创始人杨植麟曾断言:“从C端的角度来说,推理成本可能会显著低于获客成本。”

当同行仍在为单用户30元的流量费肉搏时,Kimi通过小红书KOL的内容孵化,将获客成本降低42%。这种“用内容换流量”的策略,或许能为行业开辟新路径。

02

社区化LLM的野望

与小红书合作只是第一步,Kimi的终极目标是打造“社区化大模型”。具体而言,其内容深耕包含三大抓手:

1. 可信度基建

在财经领域,Kimi引入财新数据,回答中标注来源;在创意领域,推出“爆款笔记分析器”,解析5000+小红书热门内容范式。这种“专业数据+社区热点”的组合,既提升了回答的可信度,又贴合年轻用户的表达习惯。

2. 创作者赋能

除了打卡活动,Kimi还启动“100个创作者扶持计划”,与MCN机构合作开发“AI人设训练”模块。这种“AI辅助创作-用户互动-模型迭代”的飞轮,正是社区化LLM的核心竞争力。

3. 商业化试探

尽管打赏功能(如“给Kimi加鸡腿”换优先使用权)仍处灰度测试,但其意义远超营收——它用“游戏化付费”筛选出高忠诚度用户,为后续订阅制铺路。与此同时,Kimi企业级API的发布,标志着其向B端场景渗透。

03

行业启示

Kimi的探索折射出AI大模型行业的集体焦虑:技术迭代极快,但商业化落地极难。据媒体报道,即便如OpenAI,C端收入达到了19亿美元的规模,但相比内部财务数据所公布的全年85亿美元运营成本,只能说是杯水车薪。

对此,杨植麟的解法是:在爬楼梯(技术)和看风景(商业化)之间取得平衡。

这种平衡体现在两方面:

技术护城河

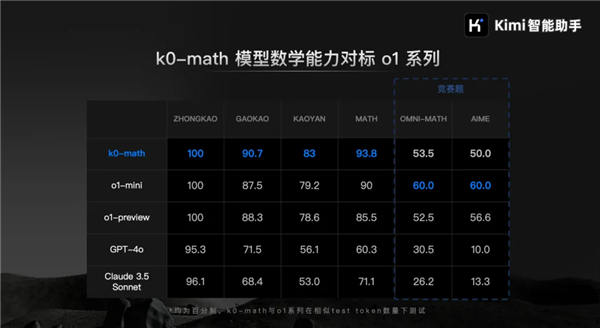

Kimi的长文本能力从20万字升至200万字,数学推理对标OpenAI o1系列,探索版引入COT思考链模仿人类逻辑。即便DeepSeek后来居上,Kimi仍凭垂直场景的深耕守住阵地。

资本协同

阿里、腾讯的双重注资,不仅带来了算力支持,更打通了电商、社交场景的落地可能。而小红书的流量池,则成为其“低成本练兵场”。

总结

AI大模型的“第二增长曲线”

当行业陷入“投流内卷”和“价格战”时,Kimi与小红书的合作提供了一种新思路:用内容生态构建差异化壁垒,将用户从“流量”转化为“资产”。这种转型不仅需要技术底气,更考验战略定力。

短期看,Kimi的挑战在于如何将打卡活动的热度转化为长期留存。但长期而言,其更大的价值在于验证了一个假设:AI大模型的竞争,终将从“算力军备竞赛”走向“场景生态战争”。

当技术普惠化后,唯有深度绑定社区、融入用户日常创作的应用,才能穿越周期,成为真正的“国民级AI”。