发布 | ITBEAR

2025年的智能清洁赛道,像极了战国时代的群雄割据——技术迭代、价格厮杀、资本博弈,每一个参与者都在争夺最后的生存权。

而在这场混战中,曾经的“扫地茅”石头科技抛出了一枚重磅炸弹:赴港二次上市,募资5亿美元。

这一决定折射出行业竞争格局的深刻变化。截至2024年底,石头科技手握65亿元现金储备,叠加非流动资产后甚至接近百亿规模,为何仍要“补血”?

答案藏在财报的裂缝里:2024年营收119.4亿元,同比增长38%,净利润却同比下滑3.64%至19.77亿元;北美市场贡献了海外营收的半壁江山,但美国关税大棒让成本激增;创始人昌敬两年套现近9亿元,股东名单上小米系资本悄然撤退……

石头科技的焦虑,折射出中国智造出海的集体困境:国内市场“卷”到极致,海外市场风险暗涌。这场赴港IPO,既是自救,也是突围。

01

全球化叙事下的双重困境

石头科技的港股上市计划,本质是一场“带血”的全球化突围。

2024年财报显示,石头科技在海外营收占比已达53.48%,北美市场更是贡献了核心增量——美国亚马逊渠道销售额同比激增38%。但2025年2月美国加征的关税,直接将成本推高,这对依赖价格竞争力的扫地机器人无异于致命一击。

为了对冲风险,石头科技紧急启动越南代工合作,追觅、科沃斯等竞争对手则布局墨西哥和东南亚产能。这种“供应链游击战”背后,是行业集体向关税政策低头。

更值得玩味的是新兴市场的争夺。中怡康海外市场监测数据显示,东欧、拉丁美洲、中东和非洲清洁电器零售额同比增速均接近20%。但这些市场对地毯清洁、庭院机器人的需求与中国截然不同。

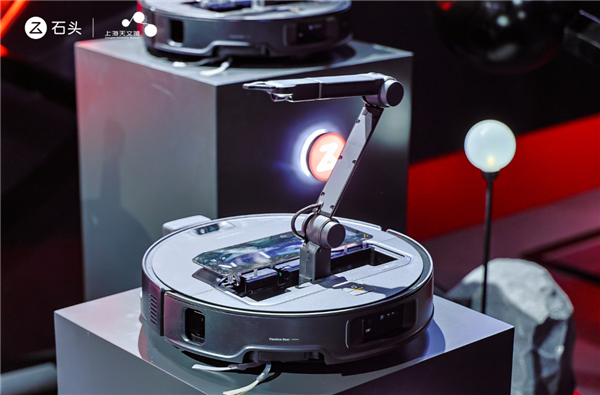

石头科技2024年推出的仿生机械手G30 Space探索版,正是试图用“三维空间管理”概念打开差异化市场。

不过,当科沃斯推出双线3D结构光传感器,追觅发布仿生多关节机械手,云鲸则聚焦AI双目视觉技术时,技术已成为出海企业的生死线——这需要真金白银的投入,而港股募资正是为了填平这道鸿沟。

02

创始人套现与“研发赤字”

石头科技港股IPO最受争议的,是其看似矛盾的财务数据:手握65亿元现金却要再融30亿元,2024年营收增长38%但净利润下滑3.64%。

这种“增收不增利”的困局,暴露了行业残酷的生存法则。

价格战是最直接的导火索。2024年下半年,石头科技将Q7 Max系列在欧洲降价26%,国内2000-5000元价格带市场份额虽冲至第一梯队,但毛利率从53.93%暴跌至50.14%。

更致命的是,研发投入占比连续三年下滑至7.15%,而销售费用的增速远超过研发。

股东的集体撤离加剧了信任危机。顺为资本从持股5.41%到彻底退出前十大股东,香港中央结算减持超2.55%,创始人昌敬两年套现近9亿元却呼吁投资者“耐心等待”。

这种反差让二级市场用脚投票——石头科技市值较巅峰期蒸发近70%,动态市盈率跌至20倍以下。

更戏剧性的是,昌敬清空社交账号的行为,被网友调侃为“套现造车的前奏”,其投资的极石汽车正陷入资金链疑云。

03

技术竞赛与市场内卷

智能清洁行业的竞争,早已超越产品功能层面。

2025年头部企业的技术路线呈现“分裂式创新”:科沃斯押注双线3D结构光传感器,云鲸研发AI双目视觉技术,追觅的仿生机械手可自动整理散落玩具。

石头科技虽然推出搭载机械臂的G30系列,但核心专利仍集中在激光导航领域——这项五年前的技术,正被对手用更复杂的传感器矩阵超越。

跨界扩张成为另一个风险赌注。当石头科技试水洗衣机市场,推出万元级洗烘套装时,美的、海尔等传统巨头已用供应链优势反攻清洁赛道。

这种“互踩领地”的混战,让行业陷入“创新者的窘境”:技术投入动辄数亿元,但消费者只为“能用”而非“炫技”买单。

IDC数据显示,2024年全球扫地机器人均价上涨7.6%,但中国市场却因价格战竞争激烈,市场份额处于剧烈变动中。

总结

锚定未来

石头科技的港股二次上市,是一场充满悖论的资本叙事。

它既需要融资应对北美关税和技术竞赛,又因股东减持和创始人套现遭遇信任危机;既要守住16.4%的全球市占率第一宝座,又不得不在价格战中牺牲利润。这种撕裂感,正是中国智造出海转型期的集体阵痛。

更深层的问题在于,当“扫地机器人”从蓝海市场变成红海战场,企业已不能仅靠性价比和渠道扩张取胜。

科沃斯用研发投入构筑技术壁垒,追觅以全球化产能分散风险,而石头科技的选择——用港股募资填补战略缺口。

这场IPO的最终考验,或许不在港交所的聆讯会场,而在消费者客厅的地板之上:当技术迭代速度超过市场需求,当资本输血难以掩盖创新贫血,石头科技要证明的,不仅是一张港股入场券的价值,更是中国智造从“价格屠夫”到“技术灯塔”的进化可能。