在浩瀚的宇宙中,当我们仰望星空,太阳似乎只是那无数恒星中平凡的一员,既不特别明亮,也不显得庞大,甚至在银河系这个广阔的“宇宙社区”中也并不出众。然而,一项最新的天文大样本研究却揭示了太阳的一个令人惊讶的特性:在对比了5.6万颗与太阳质量、光谱相似的恒星后,科学家们发现,太阳在这些恒星中显得“与众不同”。

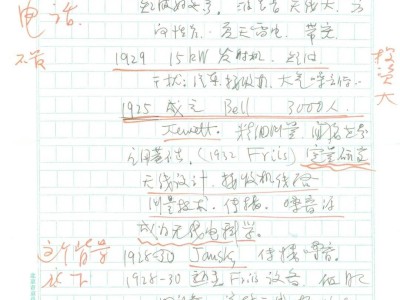

这项研究由瑞士日内瓦大学的天体物理团队主导,他们利用盖亚(Gaia)卫星和TESS等先进的空间望远镜,对大量与太阳相似的恒星进行了系统的观测和比较。研究的重点在于恒星的活动性指标,如表面黑子的数量、X射线的强度以及色球层的磁暴频率等。

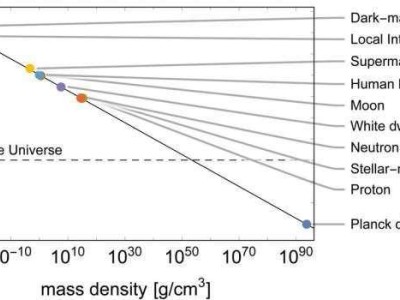

然而,研究结果却出乎所有人的意料:太阳的活动性远远低于这些同类恒星。具体来说,太阳的黑子周期较长且相对温和,约为11年一个周期,而大多数同类恒星的黑子活动则更为剧烈和频繁。同时,太阳的磁场变化幅度也相对较小,表现出一种更为平稳的“性格”。在X射线波段,太阳的辐射强度更是比90%的类太阳恒星要低得多。

如果把恒星比作班级里的学生,那么太阳无疑就是那个安静、不惹事、也不喜欢出风头的“好学生”。这种“不合群”的现象引发了科学家们的深思:为什么太阳会如此“安静”?这背后是否隐藏着某种更深层次的宇宙规律?

一些科学家认为,这可能是统计偏差导致的。因为我们正好生活在太阳附近,所以自然而然地认为它是“正常”的,而忽略了在整个宇宙的恒星群体中,它可能只是一个“特例”。然而,另一种更为大胆的猜测则是所谓的“观测者选择效应”:生命可能只能在这种“低活动、高稳定”的恒星系统中进化和生存下来,因此我们才能“看到”太阳这样的恒星。

这种猜测与哲学中的“弱人择原理”相呼应:我们存在于太阳系中,是因为太阳恰好满足了生命诞生的所有条件,而不是反过来。然而,科学家们并不满足于这种哲学上的解释,他们正在进一步探究太阳是否是一种晚熟型的恒星,或者它是否正处于某种特殊的“活动低谷”中。

无论真相如何,太阳的“安静”确实为地球提供了一个相对稳定的宇宙环境。根据哈佛-史密森天体物理中心的长期观测,太阳在过去数十亿年中的光度波动相对平缓,而同类恒星在同一时间尺度内的波动则要大得多。这种稳定性对于地球的生命系统来说至关重要,因为即使太阳光度发生微小的波动,也可能对地球的气候和生态系统产生深远的影响。

事实上,如果太阳的活动性稍微高一些,地球可能就无法提供像恐龙那样延续1.6亿年的稳定环境了。这也是为什么《自然·天文学》杂志曾在2020年发表论文指出,太阳是“地外文明形成概率”的关键变量之一。如果类太阳恒星的活动性普遍更高,那么地球式的生命就可能是宇宙中的“稀有物种”。

当然,科学家们也不敢掉以轻心。毕竟太阳并不是“完全无害”的,它只是在千百万年的尺度上相对稳定而已。例如,1859年9月的“卡林顿事件”就是一次超级太阳风暴直接击中地球的事件,导致全球电报系统瘫痪,甚至引发电报机自燃。如果同样规模的事件在今天发生,全球通信卫星、输电网和高频导航系统可能会全部中断,造成巨大的经济损失。

尽管如此,我们仍然要感谢太阳的“温和”。正是它的这种稳定性,让地球有时间构建大气层、磁场和生态圈,并逐步发展出高级生命。在某种程度上说,我们不仅仅是生活在一颗“合适的星球”上,更是幸运地依赖着一颗“非典型恒星”所提供的长期保护。

在这张由5.6万颗恒星构成的巨大星图中,太阳或许并不耀眼,但它的稳定却令人感动。也许正是这颗安静的星星,给予了我们一段恒久的和平岁月,让我们能够仰望星空,探索宇宙的奥秘。