近年来,日式餐饮在中国市场悄然掀起了一股复兴热潮,成为餐饮界的一大亮点。

寿司郎,这家源自1984年的日本平价回转寿司连锁品牌,自去年8月在北京西单大悦城开设首家门店以来,便以其独特的魅力征服了中国消费者的味蕾。开业当天,排队桌号突破2000桌,最高排队记录甚至超过了11小时,被戏称为“西单排队王”。这一盛况不仅在北京上演,杭州、苏州等新入驻城市同样复制了这一火爆场面。小红书上,“寿司郎”词条的浏览量已突破1.2亿,品牌官方账号粉丝量超过50万,不少网友因超长排队记录和美食打卡内容而被深深吸引。

寿司郎的成功并非孤例,同为日系平价餐饮连锁品牌的滨寿司、萨莉亚等也在中国市场迎来了新的春天。滨寿司母公司泉膳控股财报显示,2024财年前三季度,滨寿司全球营业利润同比增长96.2%,主要得益于门店扩张和成本优化。截至2024年底,滨寿司在中国内地门店数量达到87家,较去年同期净增25家。萨莉亚的业绩增长同样强劲,2024财年净利润同比大增58.1%,亚洲业务尤其是中国内地业务贡献突出。

回望历史,日式餐饮在中国市场的发展历程并非一帆风顺。中日邦交正常化后,日本料理餐厅开始在北京、上海等地出现,但高昂的定价和有限的消费群体限制了其规模化发展。1990年代初,吉野家作为首个日式连锁快餐品牌进入中国市场,主打牛肉饭,尽管价格不菲,但仍凭借其稀缺性和标准化出餐流程吸引了追求日式体验的白领和家庭用户。2000年至2010年,随着中国经济快速增长和消费者需求多元化,日式餐饮品牌迎来了黄金十年,味千拉面成为这一时期的代表品牌。

然而,2011年的“骨汤门”事件让味千拉面的品牌形象受损,也引发了消费者对日式餐饮品牌的信任危机。此后,日式餐饮品牌在中国市场陷入沉寂,直到疫情之后,随着消费者行为习惯和市场趋势的变化,这批被认为“日薄西山”的品牌反而焕发了新生。

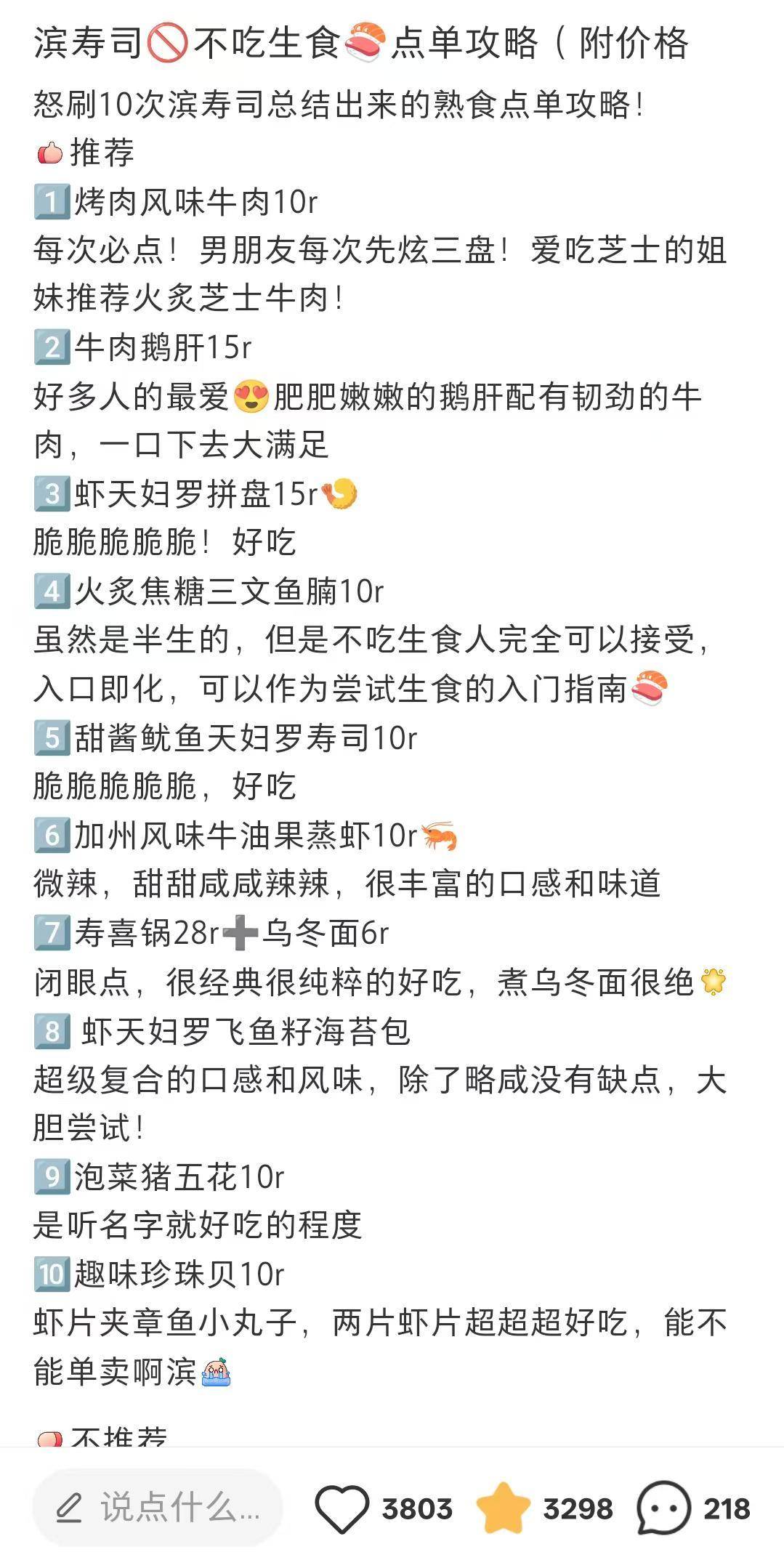

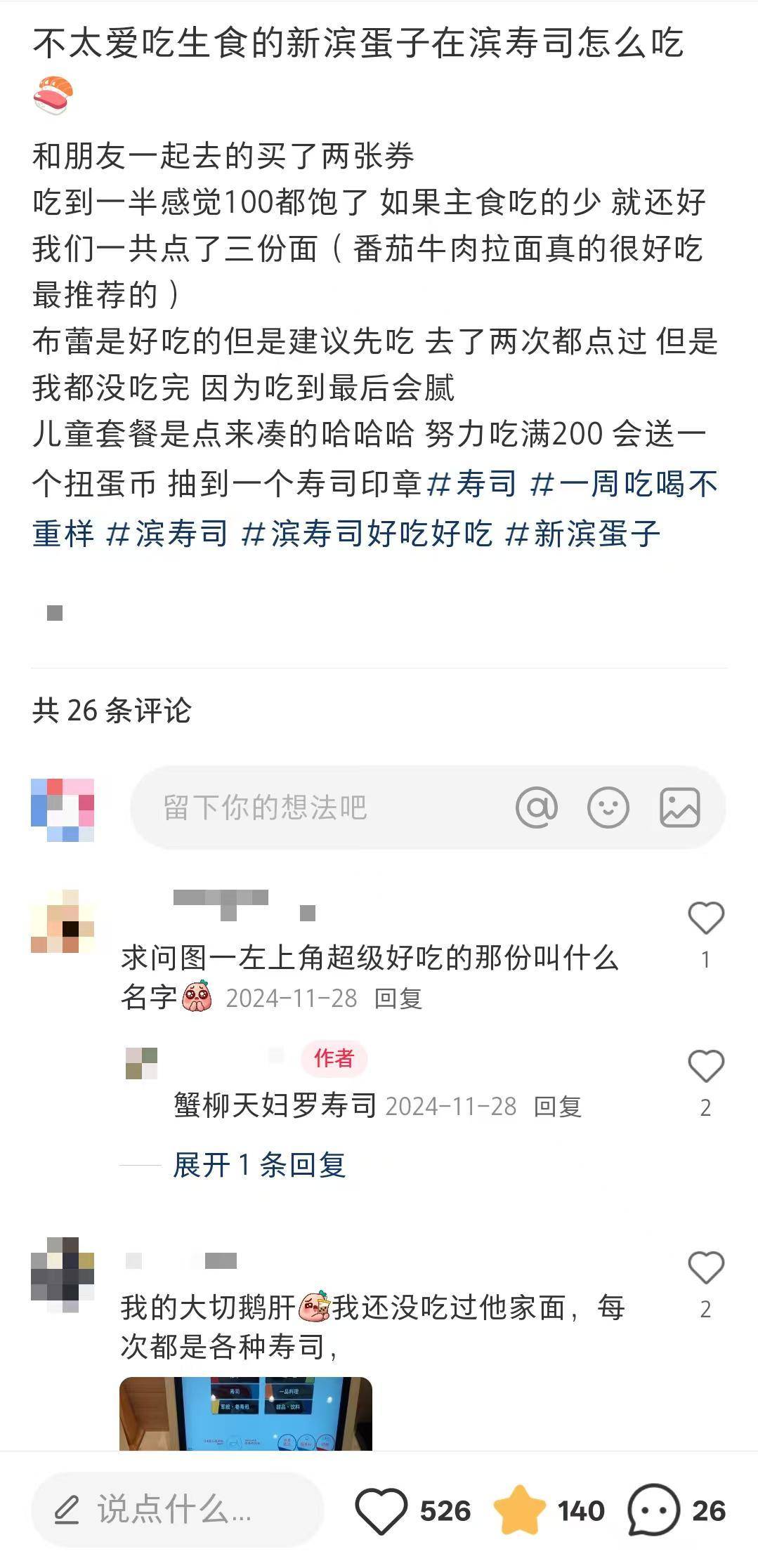

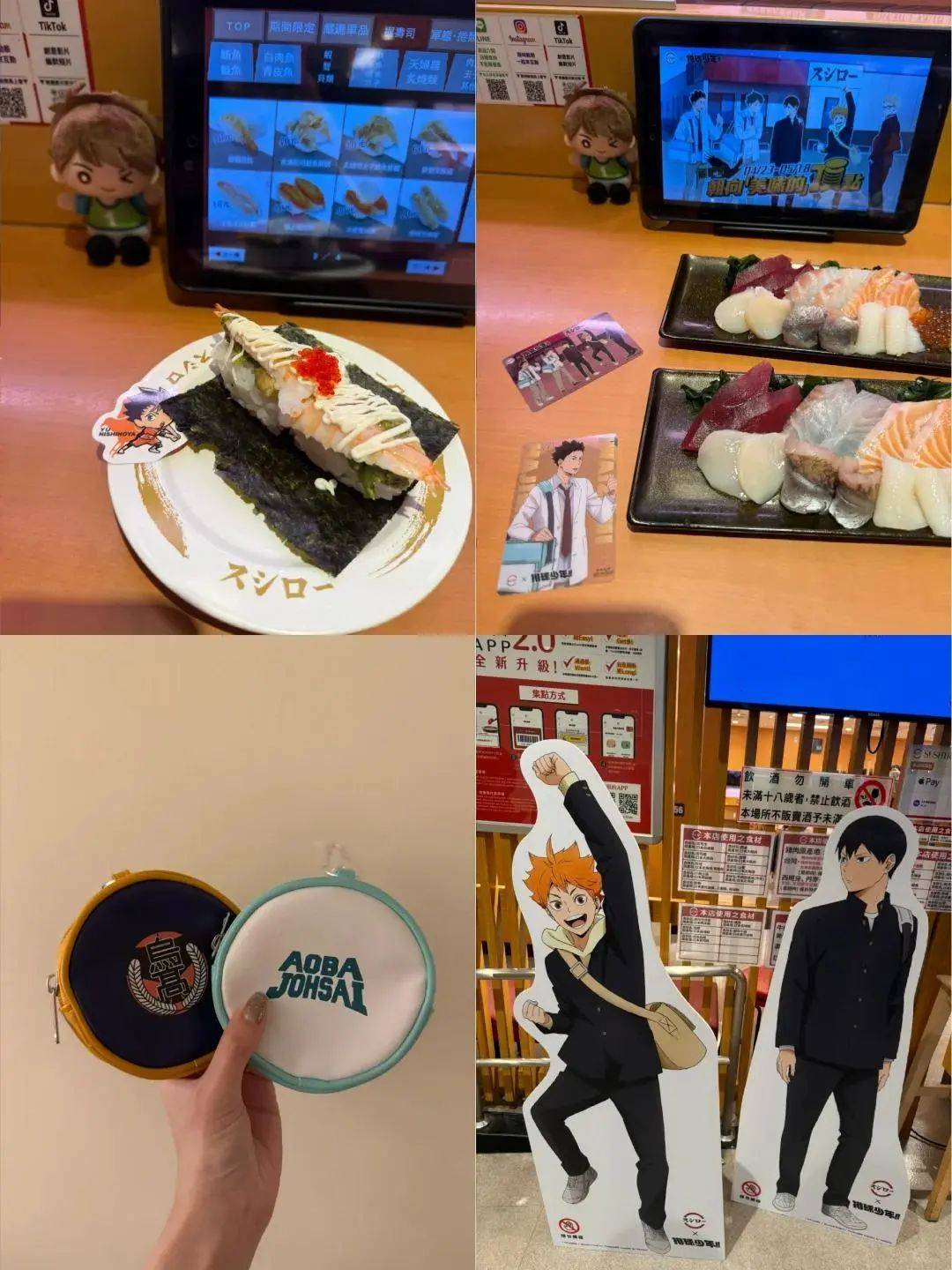

在福岛核污染事件引发海产品安全质疑的背景下,日式餐饮品牌并未减少在中国的投资布局,反而加快了拓店脚步。寿司郎、滨寿司等网红品牌通过精准投放的营销传播和高性价比的产品,击中了当代消费者的情绪点。同时,品牌自身的战略转变也成为关键,如滨寿司降低寿司中生食比例,推出多样化菜品和季节限定菜品,以适应国内消费者口味。

中国庞大的生鲜供应链和日式餐饮企业成熟的供应链管理体系也为品牌成本优势释放提供了可能。面对中国餐饮市场的竞争红海,日式餐饮品牌之所以能够高速增长,得益于其战略定位与市场需求的深度契合以及运营模式的创新性和抗周期性。

对于中国连锁餐饮品牌而言,日式餐饮品牌的复兴之路提供了宝贵的经验。从成本控制、标准化与创新的平衡到选择抗周期的品类以及具备全球化视野,这些都是值得学习和借鉴的地方。在竞争激烈的市场中,只有不断创新、灵活应变,才能赢得消费者的青睐,立于不败之地。