京西智行全球CEO刘喜合,自2024年8月上任以来,便立下了雄心壮志:他计划大幅提升中国客户在公司全球收入中的占比,从2024年的25%增长至45%。面对这一挑战,刘喜合深知,作为一家在波兰、墨西哥、美国和中国等地拥有10家工厂、7个研发中心、1个软件中心和1个创新中心的跨国汽车供应链巨头,京西智行在中国这个全球增长最快的汽车市场上,并未达到其预期的位置。

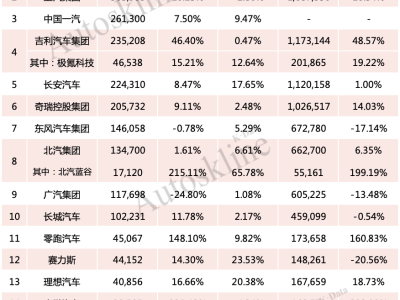

尽管京西智行在中国拥有众多客户,但部分客户的销售额却极低,这一问题亟待解决。更为严峻的是,中国汽车供应链企业正以迅猛之势崛起,不仅深入国产新能源汽车品牌的生产链条,更开始蚕食跨国零部件巨头的传统领地,凭借其技术创新和成本优势,不断抢夺市场份额。

面对这些挑战,刘喜合决定采取大刀阔斧的改革措施。他的第一步是砍向成本,实施全球战略瘦身。通过裁撤低效和冗余的研发项目、关闭海外部分高成本的工厂和研发中心、削减冗余管理和外包费用,以及实施各生产基地的“现金牛”计划,京西智行成功将全球研发、管理费用和制造费用分别降低了20%以上,迅速实现了企业经营的减亏和“止血”。

紧接着,刘喜合推动了组织的“换血工程”。全球管理层和研发组织先后裁减了400余人,高管团队半数更替,并引入外部人才以激发鲶鱼效应。这一“手术式”的组织调整,不仅降低了平均管理层的年龄7-8岁,还使技术体系回归到了产品经理主导的模式。同时,波兰、墨西哥等生产基地也外派了中国骨干协助治理,增强了总部与海外的管理穿透和战略协同。

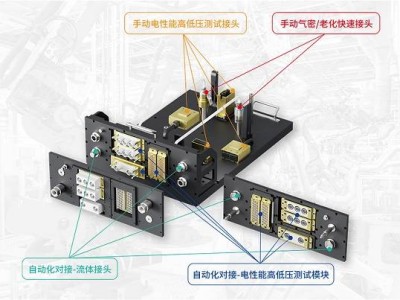

当组织重构释放出管理效能后,刘喜合开始聚焦战略,砍掉了多个冗余产品线,将研发资源聚焦于磁流变减震器等核心领域,实现了爆款产品的“科技平权”。在中国市场的快速进攻方面,他启动了市场销售“铁三角”组织变革,打破了原有跨国公司的金字塔式职能划分组织架构,将销售、研发、交付三大核心职能整合为三位一体的闭环作战单元。

借助钉钉数字化平台,全球各“铁三角”单元形成了网状协作生态,将跨国企业的决策周期压缩至5分钟响应、24小时闭环的极限效率,彻底颠覆了行业对巨型组织敏捷性的认知边界。这种组织效率的重塑,使京西智行的百年核心技术积累快速转化为市场穿透力,在中国市场展现出截然不同的进攻态势。

凭借磁流变减震器这一拳头产品,刘喜合打破了外企定价体系,将高端技术平民化,快速斩获了超百亿订单。他以“止血—换血—聚焦—进攻”四步战略重构了京西的全球版图,不仅实现了海外工厂的扭亏和中国订单的暴涨,更在制造业全球重构浪潮中,验证了“精准战略变革手术+本土化穿透”的跨国企业转型范式。

在与钛媒体联合创始人刘湘明的对话中,刘喜合表示,他最关注的企业经营KPI是全球的降本增效和经营亏损扭转。他坦言,接手京西智行后,立即实施了一系列减人、减项目、降管理费用和优化制造环节及原材料成本的措施。2025年,京西智行要实现经营性扭亏为盈,目前从一季度的情况和趋势来看,这个目标一定能够实现。

刘喜合还强调了中国市场增长的重要性。他指出,京西智行在中国市场的声量一直不高,客户主要是宝马、沃尔沃、本田等外资企业。但自去年以来,通过推进一系列产品、市场策略以及组织模式的变革,中国本土汽车品牌的新订单涨势迅猛。过去半年,京西智行总共拿下了100多亿的新客户订单,基本都是本土汽车品牌的订单。

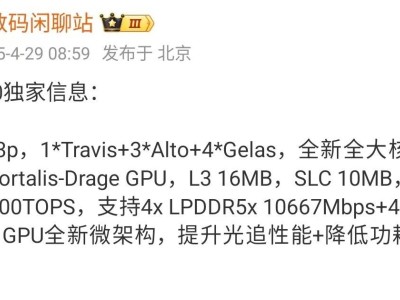

在谈到研发与业绩的平衡时,刘喜合表示,目前京西智行的成本结构中研发费用过高,因此短期内肯定会先降低。但当降到销售额的5-6%时,就不再减少,而是维持在这个水平。长期来看,研发和产品是企业发展的基石和根本,京西智行将在战略产品上保持高的研发和产品创新资源投入。