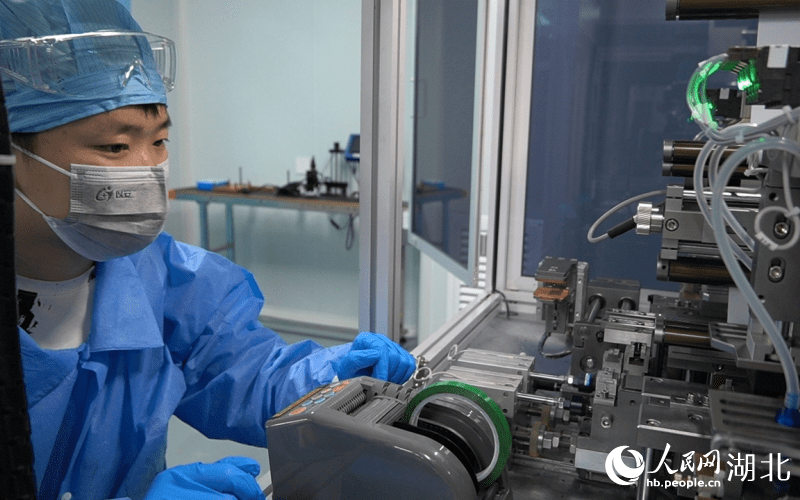

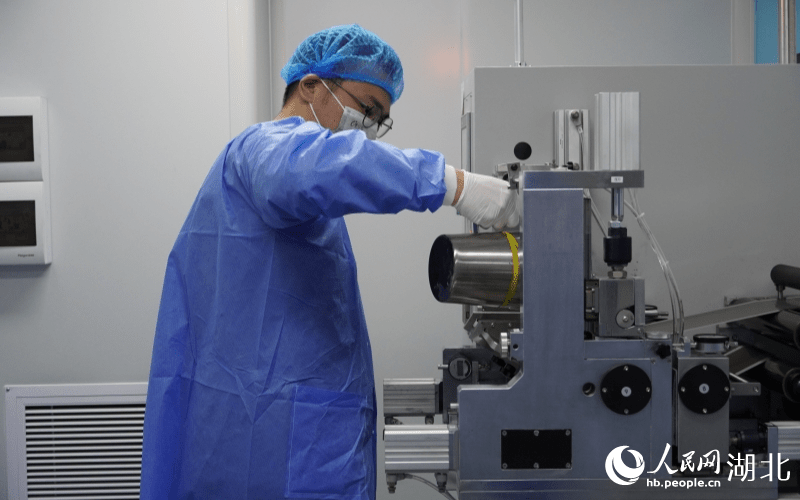

在武汉经济技术开发区的未来技术创新研究院内,一群年轻的科研人员正身着统一的蓝色防护服,围在一台精密的实验设备旁。他们的目光紧紧锁定在一块掌心大小的银色电池上,这是他们团队最新研发的车规级固态电池样品。

博士后李卓,来自华中科技大学,此刻正小心翼翼地将这块电池样品送入电池针刺试验机中。为了确保能够准确观测到电池在“穿刺试验”中的化学反应,整个实验室陷入了一片寂静,所有人都不自觉地屏住了呼吸,目光紧随着试验机上的小玻璃窗。

随着一声轻微的泄气声,试验结束。周围瞬间爆发出一阵欢呼:“看!我们的电池在针刺测试中表现完美,既不起火也不爆炸,甚至没有冒烟或火花闪现!”

在相邻的检测实验台上,摆放着数十块不同规格的电池样品,它们正经历着液氮低温、水煮高温、连续充放电等一系列严苛的试验。李卓紧盯着电脑屏幕上的试验数据,脸上露出了满意的笑容:“我们的电池能够在零下40℃到120℃的范围内正常工作,超级快充技术也将不再是遥不可及的梦想。”

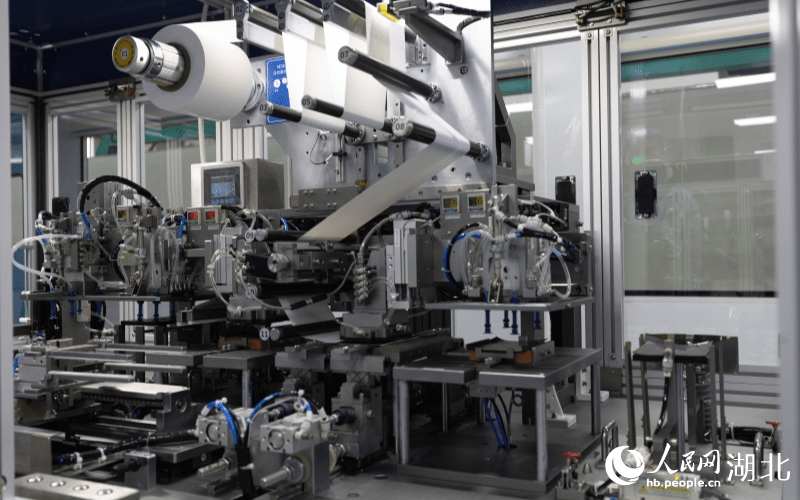

不远处,一条中试产线正在全速运转,一批批固态电池从产线上走下,即将进入更为严苛的检验环节。这支年轻的科研团队,平均年龄不足30岁,他们通过无数次的试验与改进,终于即将迎来车规级固态电池的全面突破,为工业化量产铺平了道路。

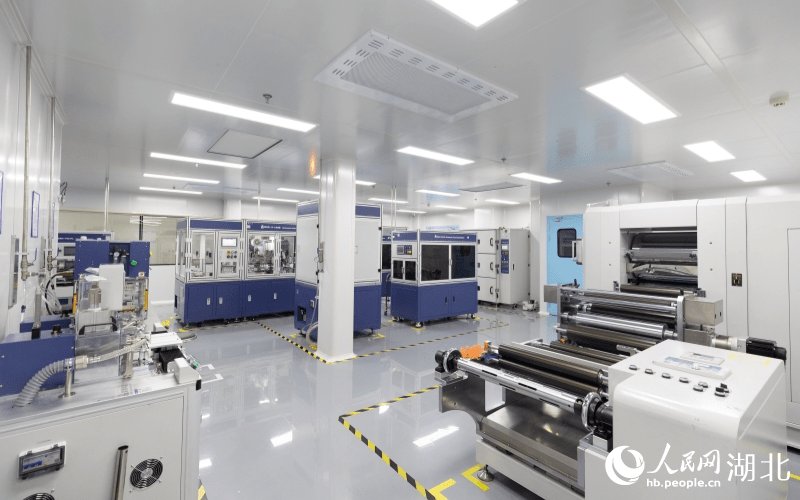

武汉经开区未来技术创新研究院自2022年6月成立以来,便以产业需求为导向,围绕中试全链条精准配置创新资源。依托华中科技大学的学科资源,该研究院建立了严格的科技成果筛选机制,重点攻克前沿科技及“卡脖子”关键技术,推动中试熟化与产业化培育。

郭新教授团队的固态锂/钠电池关键技术及产业化项目,正是首批入驻未来技术创新研究院中试基地的转化项目之一。固态电池被誉为下一代动力电池的“终极目标”,然而其技术门槛高、研发周期长,让不少团队望而却步。但郭新教授团队历经26年的不懈努力,终于取得了重大突破。得益于中试基地的反复论证与优化,该项目即将迈入产业化的崭新阶段。

郭新教授表示:“入驻中试基地后,我们的团队在短短半年内就成功搭建了从研发、生产、测试验证到电池成品的全流程中试生产线,比预计时间大大缩短。”目前,该团队已完成了两轮融资,其中第二轮融资额高达4000万元。

作为新型研发机构的代表,未来技术创新研究院在短短两年多的时间里取得了显著成果。已建成14条中试生产线,并成功孵化了10家产业化公司。其中7家企业荣获湖北省科技型中小企业称号,3家公司估值过亿,1家更是获得了种子独角兽备案资格,累计融资额超过亿元。

未来技术创新研究院院长李江华表示:“我们聚焦智能制造、新材料、新能源等重点领域,以‘中试熟化+孵化加速+产业培育’为核心任务,探索中试熟化模式,打造中试平台集群。通过构建‘技术研发—概念验证—中试熟化—转化孵化—产业落地’的全链条成果转化服务体系,我们致力于促进创新链与产业链的深度融合,助力科技成果转化跨越‘死亡之谷’。”