日产汽车,这家历史悠久的汽车制造商,再次站在了命运的十字路口。从昔日的辉煌到如今的困境,日产经历了多次起起伏伏。无论是1970年代的劳资冲突,还是1990年代泡沫经济破裂后的业绩滑坡,乃至2010年代的公司治理危机,日产总能在关键时刻找到外部援助或实施自救,从而渡过难关。

1999年,是日产历史上最为艰难的一年。连续七年的巨额亏损让公司岌岌可危,幸运的是,法国雷诺汽车公司伸出援手,斥资54亿美元收购了日产36.8%的股份,成为其最大股东。雷诺-日产联盟一时被看作是强强联合的典范,雷诺拥有资金和战略眼光,而日产则拥有技术和深厚的历史底蕴。然而,这段看似完美的合作,却为后来的种种矛盾埋下了伏笔。

时至今日,日产的处境比1999年更加严峻。与本田的合并谈判破裂,新的“救世主”迟迟未现身。原CEO内田诚因未能带领日产走出信任危机而下台。内部管理混乱、派系斗争等问题依旧存在,日产手中的筹码已所剩无几。面对这一困境,日产采取了“休克疗法”,同时寄望于中国市场能够成为其翻盘的希望。

在日产2024财年财报中,“成本”一词被频繁提及。根据“Re:Nissan”复苏计划,日产计划在未来几年内节省5000亿日元的固定和变动成本。具体措施包括在全球范围内关闭7家工厂,裁员2万人,相当于总员工的15%。日产还将全球汽车平台的数量从13个减少到7个,以进一步降低产品的研发和生产成本。

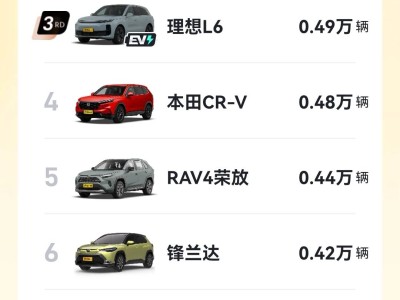

除了节流,日产也在积极寻找开源之道。一方面,计划减少在三菱汽车的持股比例,以增加可用资金。另一方面,日产迫切希望扭转在中国市场的颓势。去年,日产汽车全球销量略有下降,而在中国市场则降幅更大,今年前四个月更是大幅下滑。面对中国市场的挑战,日产选择了“在中国,为中国”的策略,加快产品迭代,满足用户需求。

在上海车展上,日产中国管理委员会主席表示,到2027年夏季,将在中国市场投放的新能源车型数量从原本的8款提升至10款,其中9款为日产品牌车型。然而,有消息称,日产日本总部后续规划的新车型中,并没有专为中国打造的新能源产品。日产在智能座舱等技术上的研发方向,也与国内市场需求大相径庭。

尽管如此,东风日产新能源技术架构下的首款纯电轿车N7,还是在一个月前正式上市,并取得了不俗的成绩。这款车型由“中国团队设计+本土供应链”打造,甚至工厂都是东风代建、日产运营的“借壳”模式。N7的火爆,让日产在新能源市场看到了希望。然而,这并不能解决日产的根本问题。N7的成功,更多依赖于中方的“贴牌”和极致的内卷策略,虽然带来了销量,但并未为日产带来实质性的利润。

有业内人士透露,日产此次将N7的BOM成本压至行业临界点,每台车毛利不足万元。甚至有说法称,日产也像很多中国车企一样,卖一辆赔一辆。N7的“以价换量”策略,也损害了日产的品牌价值,未来想要进军高端市场将变得更加困难。

日产今天的处境,并非个例,而是许多传统汽车集团共同面临的问题。近几个月来,包括福特、通用、保时捷在内的多家跨国车企都宣布了裁员计划,以应对转型迟缓、智电技术落后等挑战。然而,一刀切的转型策略并不适用于所有车企。日产早在多年前就推出了电动车型,但在新能源市场的竞争中并未占据优势。

事实上,日产的衰落并非新能源之过。早在燃油车时代,日产就已经累积了大量系统性问题,如产品线老化、产品结构不合理、品牌定位不清晰等。这些问题导致日产在燃油车市场的竞争力逐渐减弱,也为后来的困境埋下了伏笔。反观丰田,凭借在燃油车时代打下的扎实底子和HEV技术优势,依然保持着强劲的盈利能力。

因此,对于日产而言,仅仅依靠时髦的营销玩法和激进的转型策略,是无法解决根本问题的。传统车企转型的资金和用户,绝大部分还是要从燃油车基盘中获得。如果底子不扎实,就不要指望换种姿势能够“化腐朽为神奇”。日产需要正视自身的问题,从根本上进行变革,才能在激烈的市场竞争中重新站稳脚跟。