近日,一种全新的科技创新转化模式——“一碗汤距离”模式,因其高效与灵活性而备受瞩目。该模式源自上海交大卢策吾教授团队在大零号湾科创区的实践,形象地描绘了从实验室到产业化转化的极速过程。

在大零号湾科创区,上海交大与科创园区紧密相连,形成了同城一体的布局。卢策吾教授团队正是利用这一地理优势,白天在园区内专注于机器人的研发,晚上则轻松步行回校用餐,通勤时间之短,仿佛一碗汤还未凉透。这样的布局不仅保持了科研人员的日常生活节奏,还极大促进了研发与产业化的无缝对接。

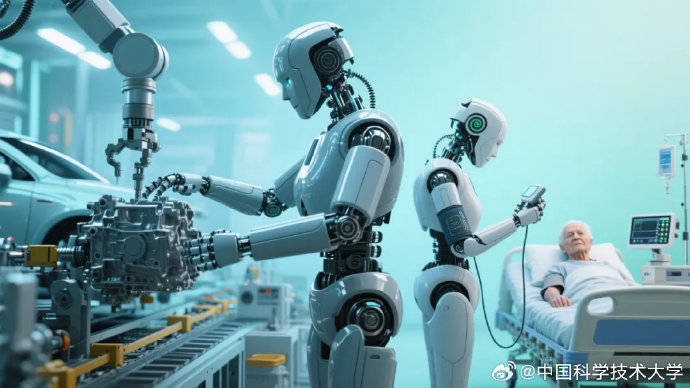

以卢策吾团队研发的具身智能机器人为例,团队在园区内完成了如毫米级力控的刮胡子机械臂等前沿技术的研发,同时依托交大实验室进行基础研究。这种双向并进的方式,使得技术突破与市场验证能够同步推进,大大缩短了科研成果的转化周期。

更为关键的是,“一碗汤距离”模式还实现了产学研的协同零时差。教授们既保留高校教职,又深度参与企业的研发工作,而学生则能随时进入园区企业实习,将学术课题转化为实际产品。园区提供的“三区联动”机制,即基础研究、技术开发、产业转化分层协作,以及专利共享与股权激励政策,进一步消除了成果转化的障碍。

在大零号湾科创区,全要素资源整合也是实现高效转化的重要因素。园区配备了公共实验平台,如高性能算力中心、精密制造车间等,企业可以低成本使用这些设施,避免了重复投入。风险投资机构常驻园区,为初创企业提供了充足的资金支持。卢策吾团队的首家企业便获得了交大科创基金的领投,从实验室样机到量产仅用了18个月。

该模式还强调需求驱动的研发闭环。机器人研发直接对接产业需求,团队在园区内搭建了家庭模拟环境,让机器人进行实时测试,大大缩短了算法优化周期。例如,刮胡子机器人技术便是源自对家政服务精细化操作的洞察,而通用抓取技术则是针对工厂复杂装配场景开发的。

“一碗汤距离”模式的成功实践,也引起了全国各地的关注与效仿。在北京亦庄、深圳河套园区、合肥科大硅谷等地,类似的创新转化模式正在被复制和推广。政府提供的政策支持和园区配备的公共设施,为科研成果的快速转化提供了有力保障。

这一创新模式的深层逻辑在于破除体制壁垒,允许学者在保留教职的同时参与创业,通过教授持股和学校孵化基金等方式平衡学术与商业价值。同时,这一模式还成为了年轻人才的引力场,学生可以在园区内无缝参与真实项目,积累实践经验。园区还承担早期试错成本,降低了企业的风险和成本。

“一碗汤距离”模式的本质,是让创新像生活一样自然。通过地理邻近性、制度兼容性和资源即时性,该模式将科研成果转化从一项艰难的任务变成了轻松自然的过程。这正是中国科技创新的底层智慧:用最小的摩擦力释放最大的创造力。大零号湾科创区的标语“我们缩短的不是距离,是未来”,恰如其分地表达了这一模式的核心理念。