近年来,美国及其西方盟友试图通过一系列政策壁垒,构筑起一道看似坚不可摧的技术封锁之墙,意图遏制中国航天事业的发展。然而,这一举动却意外地反映出他们自身的狭隘与局限。

如今,局势已发生了翻天覆地的变化。美国仍在“沃尔夫条款”的阴影下踟蹰不前,该条款由前美国众议院议员沃尔夫提出,旨在限制中美航天领域的合作,几乎禁止了中国及中国企业参与美国航空航天局的任何项目。这一举措背后,是美国对中国航天技术迅速崛起的深深忧虑。

然而,正如中国航天局所强调的,尽管“沃尔夫条款”试图阻断中美航天合作,但它无法阻挡中国航天技术的蓬勃发展。事实上,这一条款如今更像是一副枷锁,紧紧束缚住了美国自身。

尤其随着中国嫦娥六号成功完成月球取样任务,美国的封锁策略似乎已陷入自我悖论之中。一方面,美国坚持“沃尔夫条款”,试图维护其太空霸权;另一方面,他们又渴望获取中国取得的月壤样本,却对封锁的始作俑者身份只字不提。这种自相矛盾的做法,无疑充满了讽刺意味。

不仅如此,美国的火星探索计划也面临着重重困难。在“沃尔夫条款”的限制下,美国难以参与月壤研究,同时,其国内对于火星探索的重视程度也参差不齐。相比之下,中国的火星探索计划却显得有条不紊。

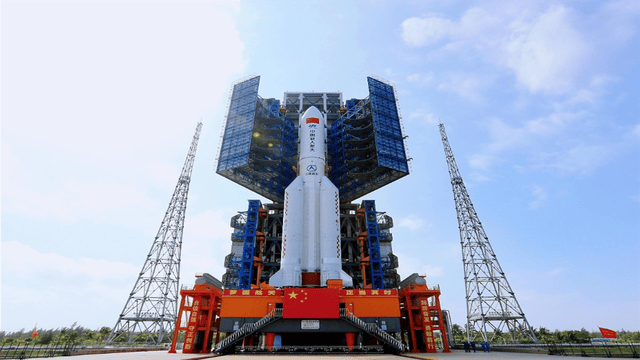

中国已公开宣布,计划在2028年完成火星登陆及采样任务,并将寻找火星生命迹象,探究其宜居性。这一任务将分两次发射完成,首次发射将运送“着上组合体”至火星,随后第二次发射将运送“轨返组合体”。两者将在火星上自主对接,为后续的采样工作做准备。整个过程预计耗时三年多。

尤为引人注目的是,中国的天问三号火星取样任务在取样方式上有着显著的创新。不同于传统的表土铲取或深层钻探方式,天问三号将采用无人机进行远距离抓取,以避免对火星环境造成潜在污染。中国还将进行两米深的钻探取样,这一深度远超美国“毅力号”火星车的5毫米钻取深度,彰显了中国在火星探索领域的巨大进步。

更令人振奋的是,中国在此次火星探索任务中展现出了开放与合作的姿态。中国不仅计划向全球开放20千克荷载搭载机会,还宣布将30%的原始数据向全球公开,并建立“样本-数据”共享平台。这一举措无疑将推动国际航天合作向更加平等、互惠的方向发展。

消息传出后,全球各国纷纷响应,积极申请与中国合作。许多国家甚至计划借助天问三号平台,为后续长期驻留火星奠定基础。这一系列的合作意向,不仅打破了美西方的技术封锁,更推动了国际航天领域的合作与交流。

中国的航天事业在打破封锁、寻求合作的过程中,展现出了大国的格局与担当。而美国则因其傲慢与短视,错失了与中国等航天大国合作的机会,反而暴露出其科技霸权的脆弱性。未来,随着中国在航天领域的不断探索与进步,将有越来越多的国家看到并认可中国航天技术的强大实力。