在现代化工业生产的浪潮中,沉淀水池作为污水处理流程中的关键一环,其维护难题长期困扰着众多企业。传统的人工清淤方式,不仅耗时费力,更因需要停产作业而严重干扰了正常的生产节奏。然而,随着水下机器人技术的飞速发展,这一难题正迎来前所未有的解决方案。

沉淀水池在长时间运行后,底部往往会沉积大量污泥,若不及时清理,不仅会降低处理效率,甚至可能引发设备故障。以往,企业多采用人工抽排或机械挖掘的方式进行清淤,但这些方法弊端明显:停产损失巨大,作业环境恶劣,工人面临多重风险,且清淤周期长,严重影响生产效率。以某大型石化企业为例,每年因清淤导致的直接经济损失就高达数千万元。

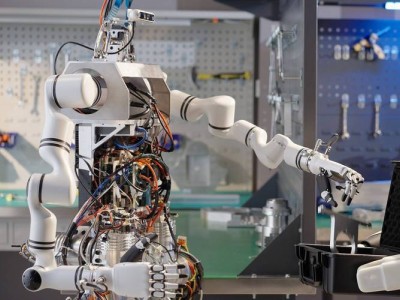

近年来,水下清淤机器人技术的突破,为这一难题提供了全新的解题思路。这些机器人采用全电动推进系统,配备高能量密度锂电池,单次作业续航时间可长达8小时以上。同时,它们还融合了超短基线水声定位(USBL)和惯性导航(INS)技术,实现了厘米级的精准定位。更机器人的清淤装置采用模块化设计,可根据污泥性质灵活更换工具,如螺旋吸头、高压水枪或机械臂等。

某科技公司研发的“蛟龙”系列清淤机器人,更是将智能化应用推向了新的高度。该机器人搭载了智能识别系统,通过多光谱摄像头和声呐设备,能够准确识别污泥的厚度和分布,自动生成最优清理路径。其独特的“气举+螺旋”双模式清淤技术,不仅大幅提升了清理效率,还有效避免了二次污染。据实测数据显示,该机器人的单日清理量可达200立方米,是人工清淤效率的十倍以上。

在“零停产”清淤作业的实现过程中,三大技术体系的协同配合起到了至关重要的作用。实时监测系统通过部署在水池内的传感器网络,持续监测水质和污泥沉积情况,为机器人作业提供了精准的数据支持。自适应作业系统则使机器人能够根据水流速度和污泥浓度自动调节功率,确保在不干扰正常生产的情况下高效完成清理任务。而远程控制系统则让操作人员能够通过5G网络实时监控作业过程,必要时进行人工干预,进一步提升了作业的灵活性和安全性。

广东某污水处理厂的实践案例充分展示了水下清淤机器人的应用潜力。该厂在直径40米的沉淀池中部署了两台清淤机器人,通过预先设定的作业程序,机器人利用生产间隙进行分段清理。整个清淤过程持续了两周时间,期间污水处理量始终保持在设计能力的95%以上,真正实现了“无感”维护。

水下清淤机器人的应用价值不仅在污水处理领域得到了广泛认可,在市政、化工等多个行业也展现出了巨大的潜力。在市政领域,机器人被用于地下调蓄池的维护,有效解决了传统方法导致的交通拥堵问题。在化工企业,防爆型机器人被用于处理含有毒物质的沉淀池,显著降低了安全风险。微型机器人的研发成功,使得机器人能够进入直径仅50厘米的管道进行作业,这将为城市管网维护带来革命性的变化。

随着人工智能技术的深度融合,未来水下清淤机器人将具备更强的自主决策能力。通过机器学习算法,机器人可以不断优化作业模式,甚至预测污泥沉积趋势,实现预防性维护。同时,5G网络的普及也将使多机协同作业成为可能,多台机器人可以组成“清淤舰队”,在复杂环境中分工协作,进一步提升清淤效率和安全性。

尽管水下清淤机器人技术前景广阔,但仍面临一些技术瓶颈。例如,在高浊度环境下的感知能力有待提升,极端工况下的可靠性需要验证,不同行业的标准体系也亟待完善。对此,业内专家建议采取分步实施策略,先在水质相对简单的场景进行试点,积累经验后再逐步向复杂环境推广。同时,建立跨行业的协作平台,共享技术成果和应用案例,也将有助于推动水下清淤技术的快速发展。