在青海德尔尼铜矿区,一个曾被视为生态治理“绝境”的地方,如今却迎来了绿色重生。这片历经十数年荒芜的矿山边坡,终于披上了生机勃勃的绿装。这一切的转变,得益于河海大学地球科学与工程学院刘瑾教授及其科研团队的长期努力与突破。

德尔尼铜矿区的生态环境极为脆弱,年平均气温不足0℃,冻融现象频繁,风蚀作用强烈,使得植被恢复成为一项艰巨的任务。传统生态修复技术在这里遭遇了前所未有的挑战,水易结冰、种子难存活、植物生长受阻,这些问题一度让生态修复工作陷入困境。

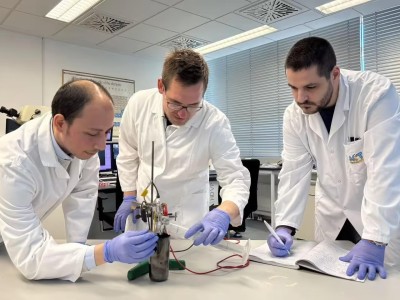

面对这些难题,刘瑾教授团队从“种子存活难、基材固定难、生态演替难”三大核心问题入手,经过长达十余年的研究与试验,终于提出了一套适用于高海拔寒冷地区的生态修复新策略。他们首先在当地土壤中筛选出具有抗冻、促根、固氮功能的嗜冷菌群,显著提升了植物的萌发与成活率。接着,团队利用可降解多糖与矿区废弃物,开发出具有保水抗冻特性的生态基材,有效解决了传统材料在寒冷条件下易开裂、流失的问题。

在此基础上,团队还创新性地提出了高寒区“抗流失”施工工艺,通过构建多层防护结构,使基材、种子和喷播液紧密结合,大幅增强了坡面的抗冲刷能力。这一系列创新举措的实施,使得德尔尼铜矿区的生态修复工作取得了显著成效。

据团队成员车文越老师介绍,目前,德尔尼铜矿区的生态修复系统已经稳定运行了两个生长季,大部分区域的植被覆盖率超过了94%。监测数据显示,种子的保留率提升至96%,坡面冲蚀率降低了72%,更令人振奋的是,首次观察到了自然草本植物的“自发迁入”,这表明修复区的生态系统正在由人工干预向自然演替转变。

刘瑾教授及其团队的这一生态修复技术,不仅为德尔尼铜矿区带来了绿色希望,更在我国高海拔地区的生态重建中树立了可持续、可复制的典范。目前,该技术已在青海等多个矿区得到推广与应用,为寒冷地区的生态治理提供了新的思路与解决方案。刘瑾教授表示:“我们正在努力将绿意带回那些曾经失落的地方,让高寒矿区也能焕发生机。”