近日,中国科学院宣布了嫦娥六号月球样品研究的重大突破,四项核心研究成果在国际顶级学术期刊《自然》上以封面文章形式发表。这些发现不仅描绘了月球背面的演化历程,还为解开月球“二分性”谜团提供了宝贵线索,极大地丰富了人类对太阳系天体演化的认知。

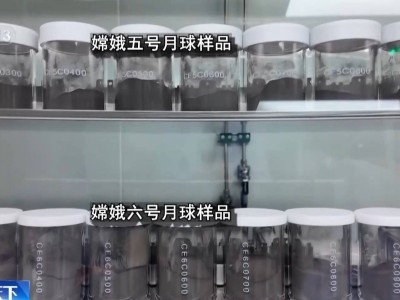

嫦娥六号任务成功从月球南极-艾特肯盆地采集了1935.3克样品,科学家通过对这些样品的研究,首次确认了月背地区在约42亿年前和28亿年前经历了两期玄武质火山活动。这一发现表明,月背的火山活动历史远比嫦娥五号在月球正面揭示的约20亿年前的活动更为悠久,为“月背时钟”的校准提供了关键证据。

在探索月球磁场方面,研究团队取得了突破性进展,首次获得了月背的古磁场数据。数据显示,月球磁场强度可能在28亿年前出现反弹,这一发现挑战了磁场单调衰减的传统观点,犹如捕捉到了“月球心跳”的异常跳动。

关于月球内部结构的研究同样令人瞩目。科学家通过分析南极-艾特肯盆地的样品,首次测定了月球背面月幔的水含量,发现其显著低于月球正面的月幔,进一步证实了月球内部水分分布的二分性特征,揭示了“月幔沙漠”的神秘面纱。

嫦娥六号还在月背发现了新型岩石——南极-艾特肯撞击熔岩,这种岩石被形象地称为巨型撞击留下的“时间胶囊”。它不仅为研究类地天体的撞击效应提供了宝贵样本,也为理解月球演化历史提供了重要线索。

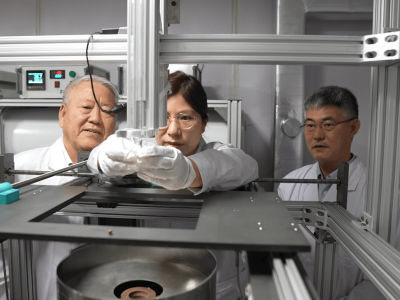

中国科学院院士李献华指出,嫦娥六号着陆在月球背面的南极-艾特肯盆地,填补了该区域演化研究的空白。南极-艾特肯盆地作为月球最重要的地质单元之一,其大型撞击对月球演化的影响一直是月球科学领域的一级科学问题。此次系列成果不仅系统揭示了南极-艾特肯大型撞击的效应,也为未来的月球科学研究指明了方向。

随着嫦娥六号等探月工程的成功实施,中国行星科学研究正逐步从“跟跑”向“并跑”转变,甚至在部分领域实现了引领。国家航天局探月与航天工程中心主任关锋表示,嫦娥六号的研究成果对月球演化理论提出了新的认知,展示了中国深空探测的实力和潜力。

中国科学院国家天文台研究员李春来强调,中国探月工程的成功是科学与工程深度融合的典范。随着更多“一手数据”的获取,中国将在行星科学领域取得更多突破性成果,为人类社会的福祉和文明的拓展贡献力量。