播客,这一源自广播节目的内容形式,尽管曾被认为有些过时,如今却焕发新生,尤其在视频播客的推动下,其受欢迎程度远超以往。7月8日,B站宣布推出《视频播客出圈计划》,旨在扶持音频和文字创作者转型视频创作,推动账号成长,标志着视频播客大战的号角正式吹响。

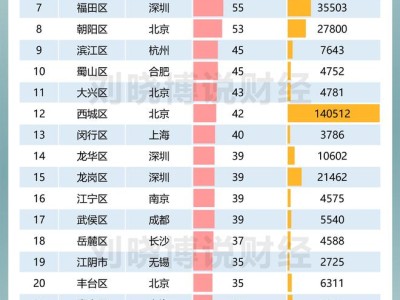

播客自然而然地涌入视频平台,并迅速被用户接纳。海外市场上,彭博社报道指出,YouTube每月有10亿人观看播客,使其成为美国最受欢迎的播客平台,超越了Spotify。在国内,B站视频播客受众在不到一年的时间里,从无到有,迅速超过4000万,用户观看时长增长超过270%,从69亿分钟激增至259亿分钟。

尽管视频播客在海外如火如荼,国内发展却相对低调。抖音、小红书等平台虽有动作,但多以试探为主。B站的官宣,或许意味着中国本土视频平台即将全面进军播客领域。视频播客的兴起,不仅改变了流媒体平台的竞争格局,也重新定义了播客这一内容形态。

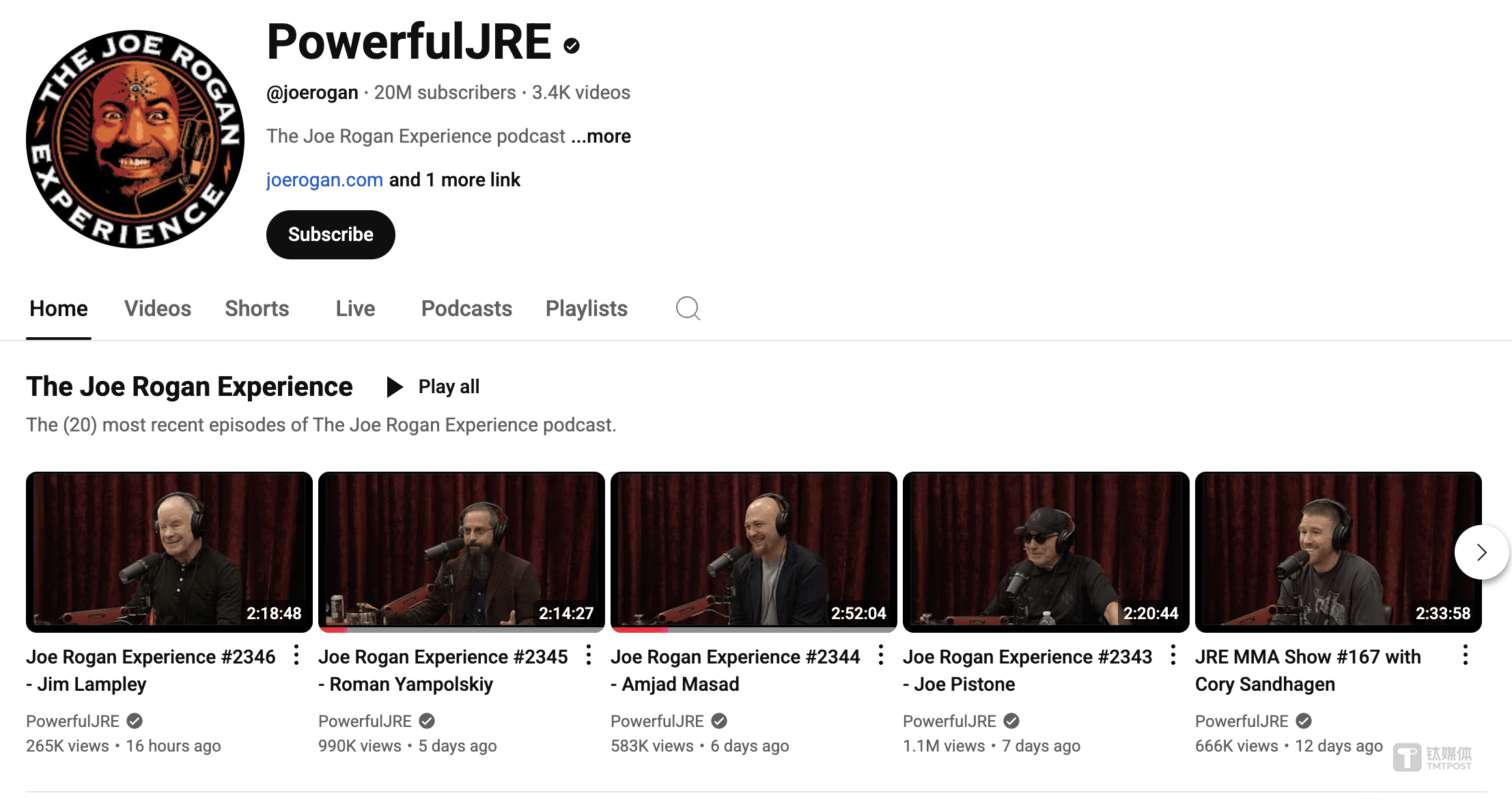

YouTube和Spotify的较量,凸显了视频播客的重要性。YouTube宣布平台上播客内容每月活跃观众超10亿,远超Spotify的市场份额。面对YouTube的压力,Spotify更新合作伙伴政策,提出视频播客创作者的分账计划,试图挽留头部创作者。乔·罗根的《The Joe Rogan Experience》是视频播客领域的经典案例,主播与嘉宾在录播间的对话,通过视频画面增强了情感连接与信息密度。

在国内,B站、小红书、喜马拉雅等平台也在悄然布局视频播客。B站的《视频播客出圈计划》标志着平台对这一内容形态从自然生长转向战略投入,成为首个正式宣布进军该领域的平台。然而,视频播客仍面临小众市场、增长缓慢、变现路径单一等挑战。Statista数据显示,2024年中国播客广告总收入预计仅为33亿元,听众规模相对较小。

视频平台的优势在于,能够为播客创作者提供更大的曝光机会。在音频平台只能收获几千播放量的播客,转到视频平台后,播放量可能迅速提升至数十万甚至上百万。B站用户对多元化中长内容有消费需求,且存在“黑听”文化,即用户可以选择只看视频或只听音频,这种灵活性满足了不同用户的观看习惯。

视频播客对创作者个人IP的塑造具有显著增益。视觉与听觉的结合,能够传递更多信息,包括人的情感和商品展示。B站用户对广告展现出更大的包容度,创作者需要想出创新的广告与正片衔接形式,以提升用户体验。视频对个人IP的裨益,让创作者有了更大的想象空间。

B站UP主王益为的例子,展示了视频播客对创作者的影响。他从2020年开始在B站更新视频,现在拥有78万粉丝。而在音频平台上,他的播客平均每条播放量仅为2000左右。王益为认为,视频能够展现他和嘉宾的表情和动作,这是音频无法比拟的。他在B站的频道通过用户包月充值、商单、卖课等方式,一年能有150万元收入。

视频播客不仅将音频内容视觉化,更是一场超越“播客视频化”的革新。它围绕个人IP构建沉浸式思想场域,通过视觉元素强化观点表达的深度与温度。YouTube上乔·罗根的成功案例,证明了主持人的人格魅力、镜头表现力与深度对话能力才是核心资产。视频播客要求观众投入连续时间,成为视频平台激活存量用户的利器。

B站凭借创作者生态的多元性与高黏性互动,以及二创生态对长尾价值的激活,有可能成为视频播客生长的沃土。其弹幕文化构建了实时思想共振场,从长内容沉淀核心观点,再通过碎片化的二创反哺长内容生产与消费,构成了独特的内容代谢系统。视频播客在B站的成功,证明了长内容仍具有巨大潜力。