在雨夜的街头,一辆网约车的双闪灯光在湿润的路面上闪烁,显得格外刺眼。一位乘客站在车旁,显得有些手足无措,他的手指在车门光滑的表面上游移,试图找到开启的方式。车内,司机焦急地指导:“把手伸进去,用力按下,再拉!”这本应是几秒钟就能完成的动作,却因隐藏式车门把手的设计而变得异常艰难,甚至在某些紧急情况下,这样的设计可能会成为逃生的巨大障碍。

长城汽车掌门人魏建军在一次直播中,对隐藏式车门把手提出了尖锐的批评。他指出,这种设计不仅重量大、密封性差、噪音高,而且完全依赖电力驱动。一旦车辆电量耗尽或在碰撞中受损,车门把手很可能失效,导致乘客无法及时逃生。至于降低风阻的说法,魏建军更是直言不讳地表示,其效果“几乎可以忽略不计”。

事实上,隐藏式车门把手已经引发了一系列悲剧。去年,山西一起新能源M7追尾事故中,车辆起火,由于碰撞导致低压系统熔断,车门把手失效,救援被严重延误,最终导致3人死亡。今年,某品牌车辆在高速公路上发生事故,车门把手能否打开再次成为关注的焦点。据国家质检总局的数据,2024年因隐藏式车门把手导致的救援失败案例,占新能源致死事故的21%。

清华大学实验室的模拟实验显示,在浓烟环境中,乘客平均需要47秒才能找到没有标识的隐藏式车门把手,这远远超过了黄金救援时间。在北方冬季,车门把手可能会因结冰而卡住;在极端碰撞情况下,电力中断也会导致车门无法打开。这些原本旨在提升车辆外观科技感的设计,如今却成为了潜在的“死亡陷阱”。

面对这一严峻形势,政策层面已经做出了积极回应。工信部于5月8日发布了《汽车车门把手安全技术要求》征求意见稿,对车门把手的设计提出了明确要求:必须增加机械或断电保护冗余,确保在碰撞断电后仍能打开车门;应急把手应配备荧光标识,确保在30秒内可见并可操作;车门把手的强度必须能够抵抗冲击,防止变形卡死。

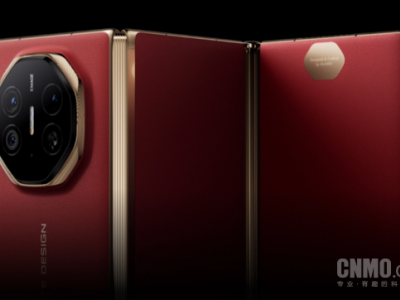

在政策的引导下,汽车产业正在悄然发生变化。五菱星光S、宝骏云海等新车已经回归传统车门把手设计;问界M8推出了半隐藏式三模解锁方案;吉利则紧急申请了专利,在隐藏式车门把手中加入了机械传动、双电路备份和低温自加热技术。小鹏汽车创始人何小鹏也表示,公司正在研发一种在极端情况下更容易打开的车门把手。

隐藏式车门把手曾被视为汽车设计的一大创新,但当这种创新威胁到乘客的生命安全时,就必须重新审视和调整。工信部的新规正是对这一问题的及时回应,它提醒所有车企:在任何设计中,生命通道永远是最重要的。任何炫目的外壳和科技感的设计,都不能以牺牲安全为代价。