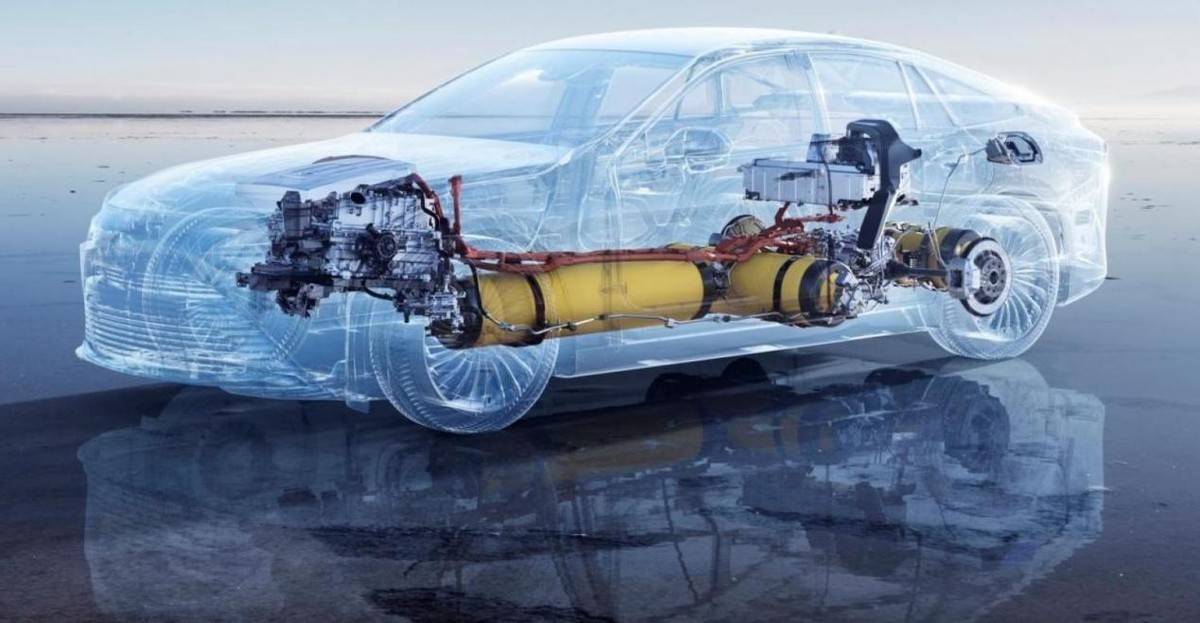

氢能,这一被寄予厚望的清洁能源解决方案,近年来在汽车行业引发了广泛讨论。早在三十年前,丰田公司便前瞻性地押注氢能源,至今已掌握了全球近半数的氢能源专利技术。这一地位,与当年丰田在油电混合动力领域的霸主地位颇为相似,使得任何试图涉足氢能源的车企都难以绕过丰田的专利壁垒。

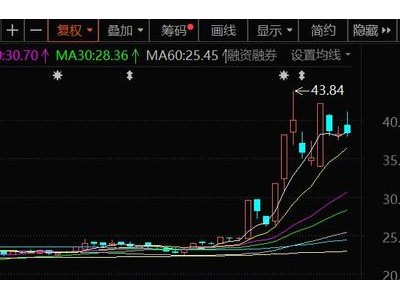

在全球新能源车市场中,中国车企占据了近七成的份额,而欧美日车企则在氢能源路线上找到了共同的目标和利益。对他们而言,氢能源被视为重返市场巅峰的关键。然而,尽管前景看似光明,近年来车企对氢能源技术路线的态度却日益悲观。

2023年,日产和本田相继宣布暂停氢燃料汽车的研发计划,随后,全球第四大汽车集团Stellantis也决定终止氢燃料电池技术的开发项目。特斯拉CEO马斯克,曾一度在社交媒体上表示特斯拉将进军氢能领域,但时至今日,他对此却只字不提。

作为氢能源领域的领头羊,丰田也遭遇了前所未有的挑战。在美国加州,数百名丰田Mirai氢动力汽车车主对丰田提起诉讼,指责其在氢燃料补给网络可行性上误导了消费者。这些车主表示,丰田曾承诺的无缝加氢、快速补能等便利性并未实现,加氢站的建设远未达到预期,甚至一些原有站点还关闭了,导致他们面临高昂的车贷和无法使用的汽车。

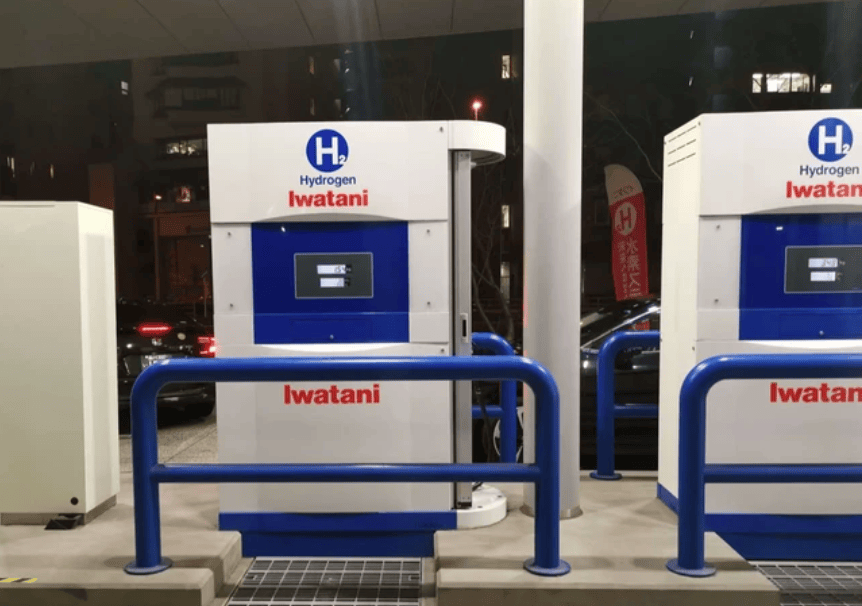

Stellantis放弃氢燃料电池技术的理由,揭示了氢能源普及面临的难题:氢燃料加注基础设施的匮乏、高昂的资本投入以及消费者对购买激励措施的强烈需求。简而言之,氢动力市场目前仍是一个小众市场,缺乏中期的经济可持续性。

从技术角度来看,氢能源普及的最大障碍在于成本。目前,氢燃料的制取、存储和输送成本依然居高不下。加氢站的建设成本是加油站的数倍,运营费用更是高达加油站的七倍之多。没有庞大的消费市场和足够的销售体量作为支撑,这些高昂的成本难以收回,进而影响了资金投入和氢能源汽车的普及。

要打破这一僵局,单靠企业的力量远远不够,政策的支持至关重要。中国新能源技术、市场和产业链的快速发展,离不开成本优势和政策优势的双重推动。政策的倾斜支持,使得中国能够快速构建起产业规模,完善补能网络等基础设施,进而形成规模性的消费市场。

同样,氢能源想要真正大规模普及,也离不开政策的支持。然而,在全球范围内,除了中国之外,很少有国家能够在政策上对氢能源形成支持合力。中国车企愿意在初期承担亏损,共同培育市场,而欧美日车企则受限于传统商业思维,不愿承担亏损风险。因此,尽管丰田等车企手握大量氢能源技术专利,却难以将其大规模商业化落地。

丰田高管近期发出警告称,中国在氢能源行业正在占据领先地位,丰田所剩的时间不多,氢燃料汽车可能面临与电动汽车相似的命运。这一警告背后,实际上意味着如果没有中国的参与,氢能源很难实现普及。而如果中国积极参与,氢能源行业的领头羊位置或将归于中国。