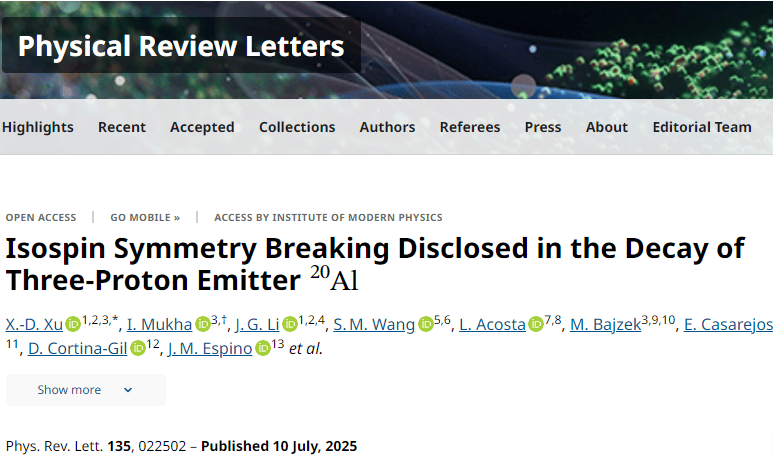

我国科研团队在探索原子核奇特衰变领域取得了突破性成就。这一成果由中国科学院近代物理研究所携手德国亥姆霍兹重离子研究中心及复旦大学等国内外多家机构共同完成,并于近期在国际权威学术期刊《物理评论快报》上发表。

此次研究中,科学家们首次观测到了一种名为铝-20的新核素,并揭示了其独特的衰变方式——三质子发射。这一发现得益于德国重离子研究中心的先进设施,科研人员利用飞行中衰变实验技术,对铝-20衰变过程中释放的三个质子及剩余核氖-17进行了精密的角关联测量,从而确认了铝-20的三质子发射现象。

铝-20是一种极其轻量的铝同位素,相较于自然界中普遍存在的稳定铝同位素,它少了7个中子,是目前已知最轻的铝同位素之一,且位于质子滴线之外。此次研究还发现,铝-20不仅是首个被实验证实具有“子核”双质子放射性的三质子发射核,还在铝-20与氮-20这对镜像核体系中观察到了同位旋对称性的轻微破坏。这一发现对于深化质子发射现象的理解,以及探索原子核存在的极限、解析质子滴线外核素的结构与衰变机制具有重要意义。

截至目前,人类已发现的核素种类超过3300种,但其中仅有不到300种是自然界中稳定存在的,其余均为不稳定核素,具有放射性衰变的特征。历史上,科学家们已识别出多种常见的衰变形式,如α衰变、β衰变(包括β-和β+)、电子俘获、γ跃迁以及核裂变等。然而,随着核物理实验技术和探测手段的不断进步,科学家们在对远离稳定线的原子核进行研究时,逐渐发现了更多新型的衰变机制。

自20世纪70年代以来,科学家们陆续观测到了原子核自发释放单个质子的单质子放射性现象,以及极端缺中子条件下原子核同时释放两个质子的双质子放射性现象。近年来,更为罕见的衰变形式,如三质子、四质子乃至五质子发射等,也被实验所证实。这些奇特的衰变模式为深入研究远离稳定线核素的结构特征提供了宝贵的实验数据和理论支撑。