在半导体产业的浩瀚星空中,一股新的技术浪潮正悄然兴起。曾几何时,光刻机作为芯片制造的“明星设备”,其地位无可撼动。然而,近期业内流传的两则言论,却将人们的目光引向了另一个同样重要的领域——刻蚀设备。

其中一则言论出自英特尔高管之口,他大胆预测:“蚀刻技术将取代光刻成为芯片制造核心。”此言一出,立即在半导体市场激起了千层浪。尽管目前ASML的极紫外(EUV)光刻机仍是制造高端芯片的关键,但这位高管认为,随着新型晶体管设计如环绕栅极场效应晶体管(GAAFET)和互补场效应晶体管(CFET)的出现,刻蚀技术在整体工艺中的重要性将显著提升。

这些新型设计的核心在于三维结构的复杂性,这对精确刻蚀提出了更高要求。为了从各个方向“包裹”栅极或创建堆叠结构,芯片制造商需要更精细地去除晶圆上的多余材料。因此,未来的重点可能从单纯依赖光刻机缩小特征尺寸,转向更复杂、更关键的刻蚀工艺。

在全球晶圆制造领域,光刻、刻蚀和薄膜沉积技术被誉为半导体制造的“三驾马车”。这三者价值量占比相当,共同支撑着半导体产业的蓬勃发展。如果将光刻机比作芯片电路中的“投影仪”,那么刻蚀机便是芯片结构的“雕刻刀”,其重要性不言而喻。

刻蚀设备的重要性正从两个维度清晰显现。首先,随着制程节点的缩小,刻蚀工艺的复杂性正呈指数级增长。在14nm以下芯片制造中,刻蚀机的作用愈发凸显。即便光刻机技术再先进,也存在极限。目前EUV光刻机的波长限制在13.5nm,对于更小的尺寸,需要通过多重模版方法实现,这一过程中刻蚀设备发挥了巨大作用。当芯片制程来到0.5nm以下,即便是EUV光刻机也难以胜任。

其次,刻蚀设备的应用贯穿半导体制造全流程,尤其在逻辑芯片、存储芯片及先进封装中发挥关键作用。在3D NAND存储芯片制造中,刻蚀工序占比已从2D NAND时代的约25%提升至如今的超过50%。这足以证明,随着芯片从平面走向立体堆叠,“雕刻”工序的复杂度和重要性已不亚于“投影”工序。

在中国半导体产业中,刻蚀设备的分量同样不可轻估。受限于部分设备性能,国内先进制程要实现更小尺寸,不得不依赖多重曝光技术。这一现实使得刻蚀技术及相关设备的需求与重要性持续攀升。目前,国内已有北方华创和中微公司两大半导体设备公司崭露头角。

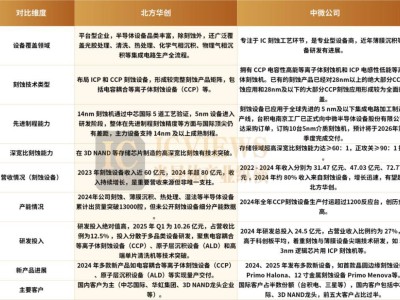

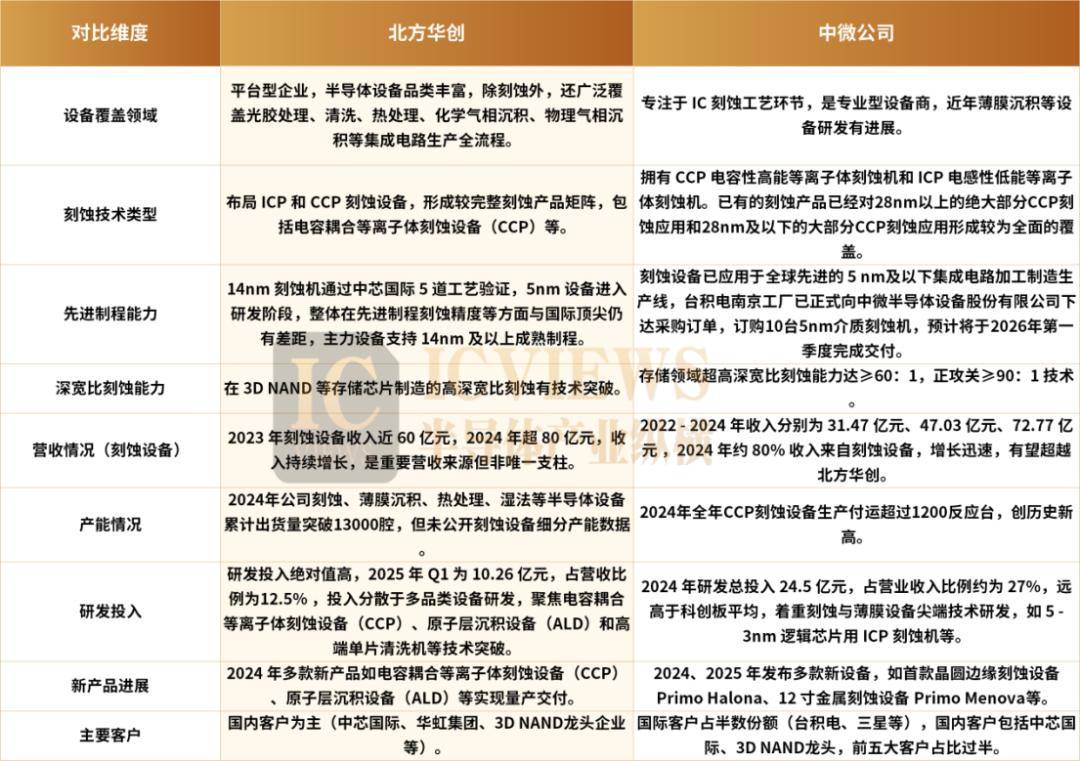

北方华创作为半导体设备领域的平台型企业,其设备品类数量在国内位居前列,覆盖多个集成电路生产环节。而中微半导体则属于专业型设备商,专注于刻蚀工艺环节。两家公司各有侧重,北方华创主营硅刻蚀设备,中微半导体则专攻介质刻蚀设备。

在刻蚀设备市场,中微公司的看点相对较多。其在CCP、ICP设备领域均拥有强大实力,部分产品已进入海外产线,批量应用于5nm及以下先进制程生产线。而北方华创的关注度则更高,其设备在成熟制程和先进制程领域均有广泛应用。

除了这两家公司外,半导体刻蚀设备市场还迎来了一位“后起之秀”——屹唐半导体。该公司前身为美国应用材料公司旗下的半导体湿法设备业务部门,2015年通过国产化收购重组成立。目前,屹唐半导体已形成刻蚀、薄膜沉积、快速热处理等三大类核心设备产品线,客户覆盖中芯国际及国内两大存储芯片龙头。

未来,芯片制造中将需要何种刻蚀技术?随着半导体技术的发展,芯片关键尺寸不断缩小,传统干法刻蚀技术已难以满足需求。而原子层刻蚀(ALE)作为一种高精度原子尺度微加工技术,逐渐成为半导体制造中的关键技术之一。这一技术的特性与英特尔所提及的未来芯片制造趋势高度契合。

ALE能够将刻蚀精确到一个原子层(相当于0.4nm),要求刻蚀过程均匀地、逐个原子层地进行,并获得极高的刻蚀选择率。凭借精确的刻蚀控制、良好的均匀性、微小的负载效应等优点,ALE越来越受到重视。目前,国际厂商已先行布局,国内头部刻蚀设备公司也及时捕捉到这一趋势。

在国产半导体市场中,对刻蚀设备的需求主要呈现“全链条覆盖”与“尖端突破”两大特征。既需要覆盖成熟制程全流程的综合型设备能力,又渴求突破5nm及以下先进制程的尖端设备。北方华创和中微公司均在持续突破,以满足国内晶圆厂大规模扩产和先进制程演进的需求。

当光刻的“极限”逐渐显现,刻蚀设备正从芯片制造的“关键配角”走向舞台中央。从英特尔高管的预言到新型结构对刻蚀精度的要求,刻蚀设备赛道的热度并非偶然,而是半导体制造逻辑演进的必然结果。国内市场已给出清晰答案:中微公司、北方华创和屹唐半导体等企业的竞争与协作,共同勾勒出国产刻蚀设备的“梯队成长”格局。