在浩瀚的宇宙中,通信卫星以第一宇宙速度穿梭,为数百万人构建起连接世界的网络桥梁。然而,在这看似平静的网络背后,隐藏着来自太阳的潜在威胁。当大多数人享受着便捷的卫星网络服务时,一个名为“风云太空”的系统正默默守护着这些卫星,提前预警即将来临的太阳风暴。

不久前,一场由太阳爆发活动引发的冲击预警被该系统精准捕捉,并在24小时前传达给了地面运控部门。接到预警后,运控部门迅速启动应急预案,最终在太阳风暴到来时从容应对,成功化解了这场空间天气危机。这一幕,正是我国空间天气预报智能化进程中的一个生动实例,而这一切的背后,离不开一个核心技术的支撑——“风宇”模型。

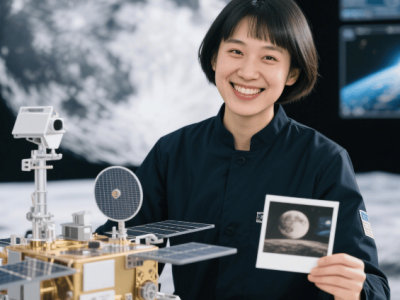

“风宇”模型,作为全球首个全链式的空间天气人工智能预报模型,由国家卫星气象中心(国家空间天气监测预警中心)牵头,联合南昌大学、华为技术有限公司共同研发而成。它的问世,标志着空间天气预报领域迈出了革命性的一步。

面对太阳活动高发期的挑战,传统的空间天气预报方法往往力不从心。它们主要依赖数值模型,但空间天气涉及多个复杂物理圈层的相互作用,导致传统模型计算量大、耗时长,且难以精确刻画完整的物理过程。而“风宇”模型的诞生,则打破了这一困局。

“风宇”模型采用了首创的空间天气上下游智能耦合技术,实现了不同区域模型之间的协同优化和全链式的小时级快速预报。它覆盖了太阳风、磁层和电离层等多个关键区域,通过链式训练结构和可插拔架构,使得模型能够更灵活、高效地进行更新和迭代。

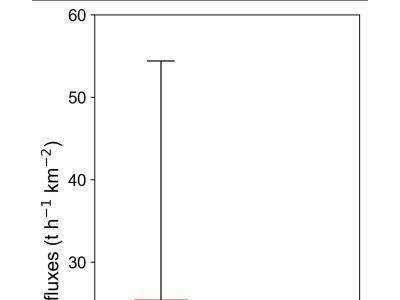

“风宇”的成功,不仅在于其技术创新,更在于其实际应用中的卓越表现。在长达一年的预测性能测试中,“风宇”在太阳风、磁层和电离层各区域均展现出了出色的24小时短临预测能力。特别是在多次大磁暴事件中,它对电离层区域电子密度总含量的预测误差控制在了10%左右,达到了世界领先水平。

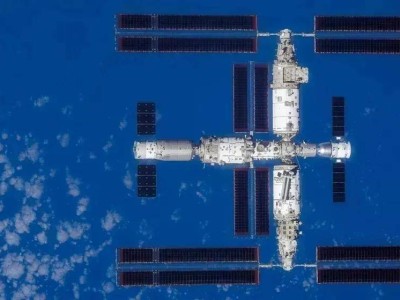

“风宇”模型的成功应用,离不开我国已建成的“天地一体化”空间天气监测体系。这一体系包括太空中的“风云系列卫星”、“羲和号”和“夸父一号”等卫星,以及地面上的众多台站和设备,它们共同为“风宇”模型提供了海量、立体的观测数据。

“风宇”模型还创见性地将全链式空间天气数值模式生成的数据与观测数据相结合,形成了高质量的数据基础。这使得“风宇”模型能够从空间天气监测、建模到预警实现全链路智能化,为航天器的设计和运行提供了全方位的指导。

例如,在卫星设计阶段,“风宇”模型可以预测未来太阳活动的强度,从而估算卫星在寿命期间可能经受的辐射范围,为防辐射加固设计提供依据。对于在轨运行的卫星,“风宇”模型则能提供精准的预报,帮助卫星进行轨道管理和任务安全优化。

“风宇”模型的发布,标志着我国空间天气监测预警能力取得了重大突破。它不仅在空间天气预报领域树立了新的标杆,也为空间科学、机器学习和高性能计算的融合发展提供了新的思路。随着技术的不断进步,“风宇”模型的应用前景将更加广阔,为人类探索宇宙的征途增添更多智能与安全的保障。