在人工智能(AI)日益普及的今天,许多用户发现了一个令人困惑的现象:同样使用AI大模型,为何有些人能轻松获得深度定制、见解独到的分析结果,而另一些人却只能得到千篇一律、缺乏灵性的标准答案?这背后的奥秘,其实在于如何向AI提问,即“提示词工程”的艺术。

想象一下,当你满怀期待地向AI发出指令,比如“请帮我分析本周的股价走势”,等待片刻后,收到的却是一份冷冰冰、毫无新意的数据堆砌,这无疑会让人大失所望。反观那些社交媒体上的高手,他们利用AI在朋友圈、小红书等平台上生成爆款文案,或是编写出连资深程序员都自愧不如的高质量代码,这种差距究竟从何而来?

事实上,不同的AI大模型之间确实存在能力差异,但更为关键的是用户提问的方式。为了降低AI的使用门槛,加速其应用普及,各大科技公司纷纷在“提示词工程”上下功夫。其中,字节跳动的PromptPilot平台便是一个典型的例子。

提示词,作为人与AI沟通的桥梁,其重要性不言而喻。然而,很多人却误以为写提示词就是简单地打字提问,殊不知这其中大有学问。从AI诞生至今,提示词的发展已经历了从“远古时代”到“现代”的飞速进化。

在“远古时代”,人们使用AI的方式与搜索引擎无异,随意抛出问题,期待AI能像百科全书一样给出答案。然而,这种“一问一答”的简单模式往往效果不佳,AI的回答时而惊艳,时而平庸,具有很大的不确定性。

随着AI技术的不断进步,人们逐渐意识到,直接给AI下命令有时并不可行,它更像是一个需要引导和启发的孩子。于是,“启蒙与引导”时代应运而生。在这个阶段,研究者们发现了两种里程碑式的AI使用方式:一是示例学习,即通过给出范例让AI进行模仿;二是思维链路,即要求AI像做数学题一样,逐步展示思考过程并最终给出解答。

如今,我们已步入“系统化工程”时代,AI产品的能力愈发强大,简单的小技巧已无法有效驾驭。因此,设计出一套系统化、规范化且可复用的方法来更加有效地利用AI显得尤为重要。这就是“提示词工程”的核心所在。

“提示词工程”旨在通过优化提示词,更有效地与大型语言模型进行沟通,从而引导它们生成更准确、更相关、更高质量的输出结果。优质的提示词能够有效减少AI出现“幻觉”的概率,使其回答更加贴近现实和用户意图。同时,它还有助于发掘AI的潜力,实现更多复杂、抽象的任务。

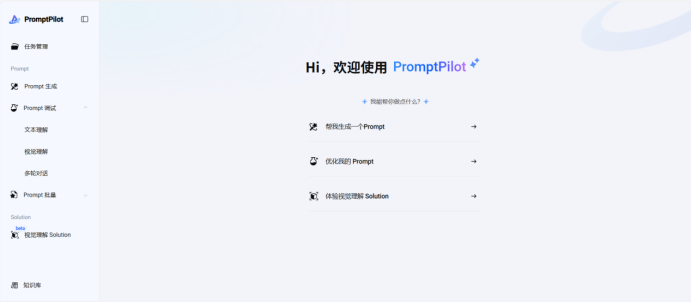

然而,编写提示词并非易事,它往往需要花费大量的时间和精力。为了解决这个问题,字节跳动推出了PromptPilot平台。该平台不仅可以提供精准、专业、可持续迭代的提示词,还可以覆盖大模型开发的全过程,从构想、开发部署到迭代优化。

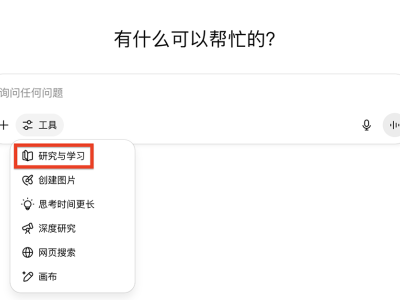

PromptPilot平台的使用流程简洁明了,用户只需在界面上输入任务描述,平台即可自动生成初版提示词。虽然初版提示词可能尚不完备,但用户可以通过平台提供的调优功能进行不断优化。调优过程包括评分模式和GSB比较模式两种,用户可以根据实际需求进行选择。

在调优过程中,用户还可以利用平台提供的AI生成变量内容功能,快速构造数据集。当然,如果追求信息的真实性,用户仍需自行粘贴相关新闻或数据。完成调优后,用户可以得到一份优化后的提示词,以及根据新提示词生成的文章。

PromptPilot平台的出现,无疑为那些面对AI聊天框总是无从下手,或是因AI输出质量不佳而苦恼的用户提供了极大的帮助。它打破了人们用大白话随口一问的惯性,通过结构化编辑器引导用户建立系统化和结构化的思维。虽然平台本身仍有一定的使用门槛,需要用户花时间去学习、去配置、去适应,但它的核心价值在于帮助用户实现从0到1的初次跃迁。

在熟练掌握PromptPilot平台的思维模式后,用户可能不再需要依赖它,但他们已经具备了与AI高效对话的底层能力。这种能力,正是AI时代真正的通行证。